最前線医療の現場と

頼れる専門ドクター

頼れる専門ドクター

数々の専門資格を生かすホームドクター

父親の医道の教えを実践 患者さんに寄添う

父親の医道の教えを実践 患者さんに寄添う

「最新の医療を安全に提供するのはもちろん、心の通った医療の提供を心掛けています」

京都市山科区で1970年に開業した『樋口医院』院長の樋口濃史さんが地域のホームドクターとしての診療で貫くスタンスだ。日本外科学会認定医や日本外科学会専門医、日本透析医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医、日本医師会認定産業医、臨床腎移植学会腎移植専門医、在宅医療認定医認定在宅医療認定医などの数々の資格に裏付けられた専門知識と医療技術に加えて、先代院長である父親から「患者様のことを思って治療に臨みなさい」と繰り返し諭された医道の教えの忠実な実践が診療の信頼性を支える基盤だ。

診療科目は、一般外科、消化器外科、移植外科、一般内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、小児科、整形外科、放射線科、泌尿器科、皮フ科、血液透析、訪問治療、在宅医療まで網羅し、身近で何でも相談にのってくれる総合的な医療であるプライマリ・ケアの典型的な診療体制だ。

院内には、中周波治療器、超音波診断装置、レントゲン検査機器、骨塩定量測定器など身体各部位の初期病変の発見による早期治療につなぐ役目を果たす検査機器や呼吸器に障害のある患者に対して鎮咳、去痰、消炎を目的に薬液を気管、気管支、肺胞など微細な粒子の薬液を吸入する超音波ネブライザーや皮膚を通して鎮痛及び筋委縮改善に用いられ、神経及び筋刺激を行う中周波治療器、腰部牽引機、温熱療法機、ウォーターベッドなど治療機器が揃う。

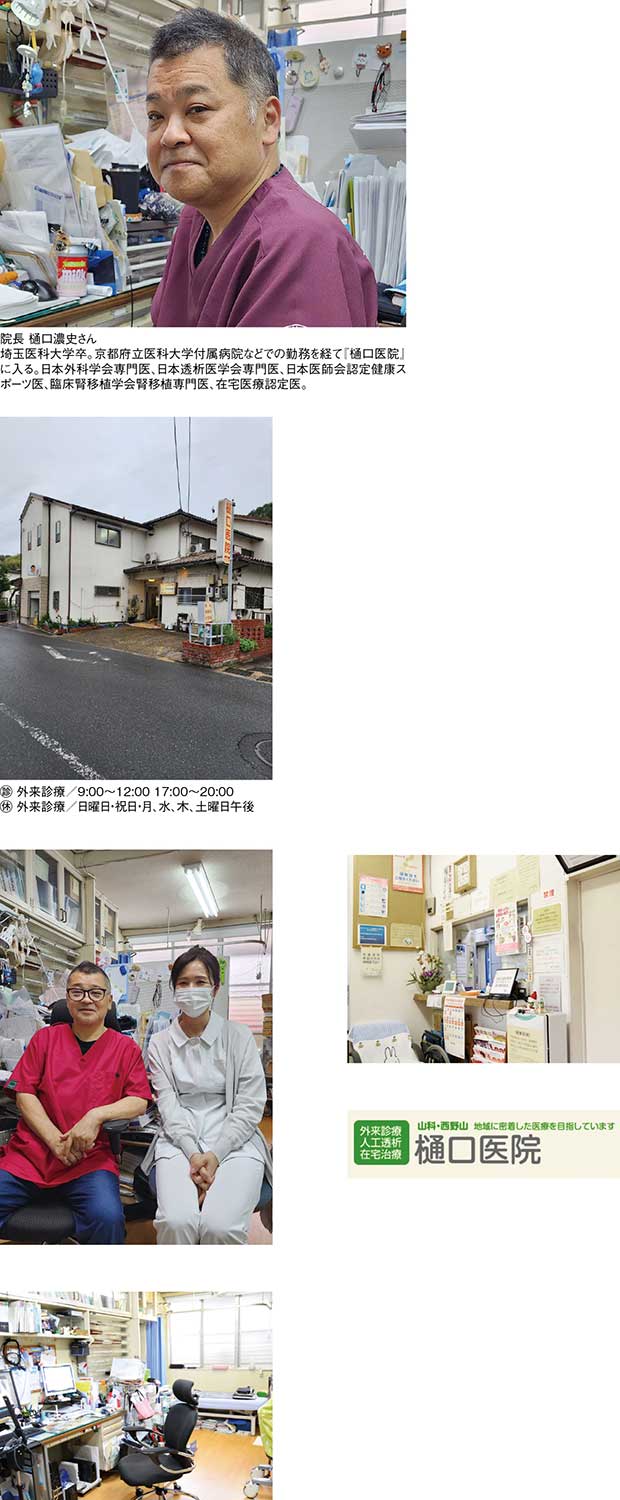

日本透析医学会専門として樋口さんが力を入れているのが人工透析。2001年に人工透析施設を導入した。

「腎臓には、血液をろ過して老廃物や有害物質を尿として排出し、体内をクリーンな状態に保つ働きがありますが、腎炎や糖尿病、高血圧といった生活習慣病、高齢化など何らかの原因によって腎臓の機能が低下して血液をろ過する機能が悪化すると、その働きを代替する治療が必要になってきます。その一つが透析治療です。体内の血液をいったん外に出し、ダイアライザーという血液透析器を通過させて不要な体内に蓄積した余分な水分や塩分、老廃物を取り除いて血液を浄化した後、きれいになった血液を再び体内に戻す方法です。ダイアライザーは、腎臓の糸球体と同じような働きをしています。腎機能が正常時の10~15%以下の患者様が対象になります。当院では、小規模施設の特性を生かし、患者様お一人おひとりの状態に合わせた条件や方法で負担の少ない快適な透析治療を行っています」

移植外科は、臨床腎移植学会腎移植専門医として行うもので、慢性腎不全の根本的治療である腎移植を手術が可能な地域の病院と連携して行うほか、透析のためのシャント手術、シャントトラブルに対する治療、二次性上皮小体機能亢進症に対する外科的治療、移植患者のフォローアップなどを行う。もう一つ力をいれているのが在宅治療だ。

「在宅医療は、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担っています。当院では、医師と看護師は利用者様のご自宅を訪ね、病気の治療、体の清拭ケア、床ずれの予防、排泄の介助、寝たきり予防のリハビリテーション、誤嚥性肺炎のリスクを下げるための口腔ケア、栄養管理と指導、その他病気を未然に防ぐための措置などを行っています。地域の病院と24時間で連携し、必要な場合は、病院で治療が受けられるよう手配もします」

死が避けられないとされた患者さんに対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和し、人生の最期まで尊厳ある生活を支援する看取りも行い、患者さんの家族から心のこもったお礼の手紙をもらうことも多く、強く心を打たれるという。

こうした診療を行う上で、樋口さんが守り続けているのが父親の医道の教えだ。

「若き日、父らは『勉強したいなら医者になればいいが、食べるために医者になろうと思うならやめなさい』といわれていました。そんな父の背中を見て育ち、手本として励んできたのです。現在は在宅医療の重要性が注目されるようになりましたが、父は昔から往診に力を入れていました。患者様を大事にし、寄り添った診療を行っていたことから、父のような医師になりたいと考えるようになったのです。私が二代目院長になったのですが、当時は父が健在で2〜3年一緒に働くことができました。医学は常に進歩しているので、父の時代と私の時代の医療は異なりますが、『患者様のことを思って治療に望みなさい』ということを常にいわれていました。ですから私は、患者様とはしっかりと会話す会話するように心を心がけています。昨今は電子カルテが導入されて、患者様を見ないでパソコンを見ながら話す医者が増えていますが、私はきちんと患者様の目を見て話すようにしています。また、患者様にはあまり厳しいことをいわないように心がけています。例えば、お酒が好きな患者様に対して禁酒してくれとはいいません。好きなことを出すというのはとても難しいことですからお酒を飲んでもいいけれど薬もちゃんと飲んでねとお伝えしています。患者様に寄り添い、より良い道を共に探っていきたいと考えています」

カルテの真っ白な空白を埋める作成を手伝ってくれる看護師の夫人に感謝しているという。その夫人の樋口さんに向ける眼差しはやさしい。

「勉強熱心な人員の中で仕事をしているだけではいけないと他の先生方と積極的に交流したり、勉強会に出向いたり、情報の収集や研鑽に努めていたりする姿を見ていて本当にすごいと尊敬しています」

患者さんやその家族に寄り添い、より良い道を共に探っていく医師の理想形がここにはある。

(ライター/斎藤紘)

京都市山科区で1970年に開業した『樋口医院』院長の樋口濃史さんが地域のホームドクターとしての診療で貫くスタンスだ。日本外科学会認定医や日本外科学会専門医、日本透析医学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医、日本医師会認定産業医、臨床腎移植学会腎移植専門医、在宅医療認定医認定在宅医療認定医などの数々の資格に裏付けられた専門知識と医療技術に加えて、先代院長である父親から「患者様のことを思って治療に臨みなさい」と繰り返し諭された医道の教えの忠実な実践が診療の信頼性を支える基盤だ。

診療科目は、一般外科、消化器外科、移植外科、一般内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、小児科、整形外科、放射線科、泌尿器科、皮フ科、血液透析、訪問治療、在宅医療まで網羅し、身近で何でも相談にのってくれる総合的な医療であるプライマリ・ケアの典型的な診療体制だ。

院内には、中周波治療器、超音波診断装置、レントゲン検査機器、骨塩定量測定器など身体各部位の初期病変の発見による早期治療につなぐ役目を果たす検査機器や呼吸器に障害のある患者に対して鎮咳、去痰、消炎を目的に薬液を気管、気管支、肺胞など微細な粒子の薬液を吸入する超音波ネブライザーや皮膚を通して鎮痛及び筋委縮改善に用いられ、神経及び筋刺激を行う中周波治療器、腰部牽引機、温熱療法機、ウォーターベッドなど治療機器が揃う。

日本透析医学会専門として樋口さんが力を入れているのが人工透析。2001年に人工透析施設を導入した。

「腎臓には、血液をろ過して老廃物や有害物質を尿として排出し、体内をクリーンな状態に保つ働きがありますが、腎炎や糖尿病、高血圧といった生活習慣病、高齢化など何らかの原因によって腎臓の機能が低下して血液をろ過する機能が悪化すると、その働きを代替する治療が必要になってきます。その一つが透析治療です。体内の血液をいったん外に出し、ダイアライザーという血液透析器を通過させて不要な体内に蓄積した余分な水分や塩分、老廃物を取り除いて血液を浄化した後、きれいになった血液を再び体内に戻す方法です。ダイアライザーは、腎臓の糸球体と同じような働きをしています。腎機能が正常時の10~15%以下の患者様が対象になります。当院では、小規模施設の特性を生かし、患者様お一人おひとりの状態に合わせた条件や方法で負担の少ない快適な透析治療を行っています」

移植外科は、臨床腎移植学会腎移植専門医として行うもので、慢性腎不全の根本的治療である腎移植を手術が可能な地域の病院と連携して行うほか、透析のためのシャント手術、シャントトラブルに対する治療、二次性上皮小体機能亢進症に対する外科的治療、移植患者のフォローアップなどを行う。もう一つ力をいれているのが在宅治療だ。

「在宅医療は、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担っています。当院では、医師と看護師は利用者様のご自宅を訪ね、病気の治療、体の清拭ケア、床ずれの予防、排泄の介助、寝たきり予防のリハビリテーション、誤嚥性肺炎のリスクを下げるための口腔ケア、栄養管理と指導、その他病気を未然に防ぐための措置などを行っています。地域の病院と24時間で連携し、必要な場合は、病院で治療が受けられるよう手配もします」

死が避けられないとされた患者さんに対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和し、人生の最期まで尊厳ある生活を支援する看取りも行い、患者さんの家族から心のこもったお礼の手紙をもらうことも多く、強く心を打たれるという。

こうした診療を行う上で、樋口さんが守り続けているのが父親の医道の教えだ。

「若き日、父らは『勉強したいなら医者になればいいが、食べるために医者になろうと思うならやめなさい』といわれていました。そんな父の背中を見て育ち、手本として励んできたのです。現在は在宅医療の重要性が注目されるようになりましたが、父は昔から往診に力を入れていました。患者様を大事にし、寄り添った診療を行っていたことから、父のような医師になりたいと考えるようになったのです。私が二代目院長になったのですが、当時は父が健在で2〜3年一緒に働くことができました。医学は常に進歩しているので、父の時代と私の時代の医療は異なりますが、『患者様のことを思って治療に望みなさい』ということを常にいわれていました。ですから私は、患者様とはしっかりと会話す会話するように心を心がけています。昨今は電子カルテが導入されて、患者様を見ないでパソコンを見ながら話す医者が増えていますが、私はきちんと患者様の目を見て話すようにしています。また、患者様にはあまり厳しいことをいわないように心がけています。例えば、お酒が好きな患者様に対して禁酒してくれとはいいません。好きなことを出すというのはとても難しいことですからお酒を飲んでもいいけれど薬もちゃんと飲んでねとお伝えしています。患者様に寄り添い、より良い道を共に探っていきたいと考えています」

カルテの真っ白な空白を埋める作成を手伝ってくれる看護師の夫人に感謝しているという。その夫人の樋口さんに向ける眼差しはやさしい。

「勉強熱心な人員の中で仕事をしているだけではいけないと他の先生方と積極的に交流したり、勉強会に出向いたり、情報の収集や研鑽に努めていたりする姿を見ていて本当にすごいと尊敬しています」

患者さんやその家族に寄り添い、より良い道を共に探っていく医師の理想形がここにはある。

(ライター/斎藤紘)

樋口医院

TEL/075-592-1580

がん免疫療法の最先端技術駆使し治療

遺伝子変異を特定し樹状細胞ワクチン活用

遺伝子変異を特定し樹状細胞ワクチン活用

Tリンパ球が攻撃

オーダーメイド治療

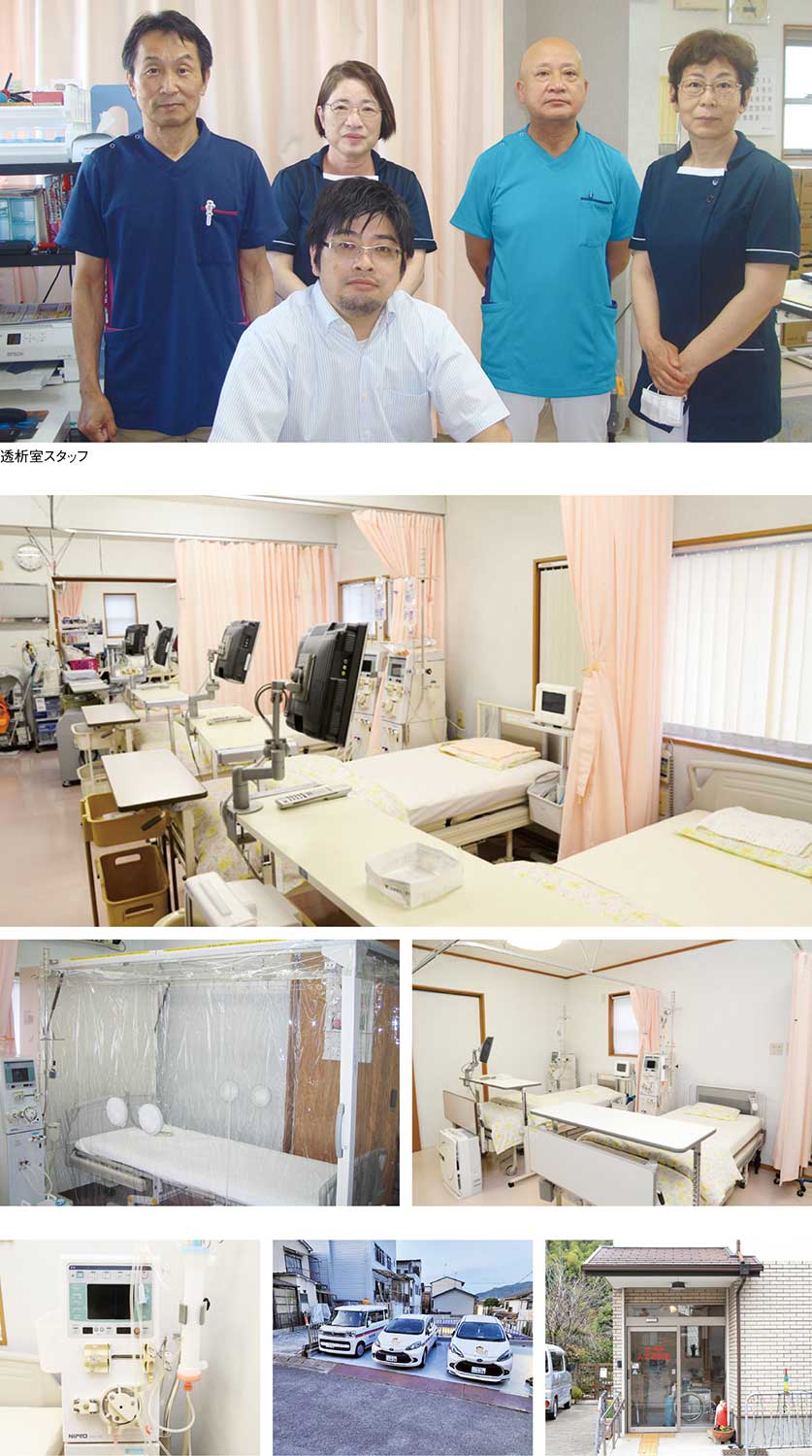

外科手術、抗がん剤治療、放射線治療の三大標準療法に次ぐ、第四のがん治療といわれる免疫療法。その最先端の『ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン療法』に取り組み、臨床実績を重ねているのが、東大で医学博士の学位を取得した『銘煌CITクリニック』の藤田成晴院長だ。同療法は単純化していえば、がん細胞の遺伝子変異を特定して、その情報をもとに作製した免疫細胞ワクチンを投与し、がん細胞を攻撃する体内のTリンパ球の免疫力を増強する治療法。この最新のゲノム医療に基づく患者さん一人ひとりの究極のオーダーメイド治療に取り組む理由は明快だ。

「東大医科研病院の臨床試験で学術的に裏付けられた細胞免疫療法を患者さんに提供したいと考え、2023年からは次世代の『ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン療法』に取り組んできました。がん細胞はがんの種類によって特有な異常なタンパクを作り出していて、同じ種類のがんで共通のものが多数見出されており、オンコアンチゲンと呼ばれています。一方で、がん細胞は遺伝子変異を蓄積し、その患者さんだけに唯一みられる異常なタンパクも作り出しており、これはネオアンチゲンと呼ばれ、近年大きく注目されています。ネオアンチゲンは体内の異物を攻撃する白血球の一種、Tリンパ球の格好の攻撃目標となり、免疫療法の効果を高めます。またネオアンチゲンへのTリンパ球の攻撃力は、ノーベル賞で脚光を浴びた『オプジーボ』などの『免疫チェックポイント阻害薬』でさらに強められると期待されています」

具体的な治療法について藤田院長は次のように解説する。

「転移がみられる患者さんでは、がんの原発巣から離れて全身をめぐる循環腫瘍細胞(CTC)が血中に見出されるため、最新の細胞分析技術などを提供するバイオメディカ・ソリューション社の特許技術を駆使して、遺伝情報を解読する次世代シーケンサーでCTCの遺伝子変異を解析し、患者さんだけに唯一みられるネオアンチゲンを同定します。そして患者さんごとに異なるネオアンチゲンペプチドをオーダーメイドで人工合成し、患者さんの白血球中の単球を培養して免疫系の司令塔と呼ばれる樹状細胞に分化させ、ネオアンチゲンペプチドを取り込ませて樹状細胞ワクチンとして患者さんに投与します。他院で一般的に行われているリキッドバイオプシーと呼ばれる方法よりもはるかに多数のCTCを分析する独自手法により、ネオアンチゲンの解析精度が大幅に高まっている点が大きな強みです」

学術的に裏付けられ大学病院と同様のレベルの次世代の細胞免疫療法の技術に新たな治療の活路を求めて来院するがん患者が後を絶たない。

(ライター/斎藤紘)

オーダーメイド治療

外科手術、抗がん剤治療、放射線治療の三大標準療法に次ぐ、第四のがん治療といわれる免疫療法。その最先端の『ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン療法』に取り組み、臨床実績を重ねているのが、東大で医学博士の学位を取得した『銘煌CITクリニック』の藤田成晴院長だ。同療法は単純化していえば、がん細胞の遺伝子変異を特定して、その情報をもとに作製した免疫細胞ワクチンを投与し、がん細胞を攻撃する体内のTリンパ球の免疫力を増強する治療法。この最新のゲノム医療に基づく患者さん一人ひとりの究極のオーダーメイド治療に取り組む理由は明快だ。

「東大医科研病院の臨床試験で学術的に裏付けられた細胞免疫療法を患者さんに提供したいと考え、2023年からは次世代の『ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン療法』に取り組んできました。がん細胞はがんの種類によって特有な異常なタンパクを作り出していて、同じ種類のがんで共通のものが多数見出されており、オンコアンチゲンと呼ばれています。一方で、がん細胞は遺伝子変異を蓄積し、その患者さんだけに唯一みられる異常なタンパクも作り出しており、これはネオアンチゲンと呼ばれ、近年大きく注目されています。ネオアンチゲンは体内の異物を攻撃する白血球の一種、Tリンパ球の格好の攻撃目標となり、免疫療法の効果を高めます。またネオアンチゲンへのTリンパ球の攻撃力は、ノーベル賞で脚光を浴びた『オプジーボ』などの『免疫チェックポイント阻害薬』でさらに強められると期待されています」

具体的な治療法について藤田院長は次のように解説する。

「転移がみられる患者さんでは、がんの原発巣から離れて全身をめぐる循環腫瘍細胞(CTC)が血中に見出されるため、最新の細胞分析技術などを提供するバイオメディカ・ソリューション社の特許技術を駆使して、遺伝情報を解読する次世代シーケンサーでCTCの遺伝子変異を解析し、患者さんだけに唯一みられるネオアンチゲンを同定します。そして患者さんごとに異なるネオアンチゲンペプチドをオーダーメイドで人工合成し、患者さんの白血球中の単球を培養して免疫系の司令塔と呼ばれる樹状細胞に分化させ、ネオアンチゲンペプチドを取り込ませて樹状細胞ワクチンとして患者さんに投与します。他院で一般的に行われているリキッドバイオプシーと呼ばれる方法よりもはるかに多数のCTCを分析する独自手法により、ネオアンチゲンの解析精度が大幅に高まっている点が大きな強みです」

学術的に裏付けられ大学病院と同様のレベルの次世代の細胞免疫療法の技術に新たな治療の活路を求めて来院するがん患者が後を絶たない。

(ライター/斎藤紘)

銘煌CITクリニック

TEL/03-6277-6871

Eメール/ info@meiko-cit-clinic.jp

Eメール/ info@meiko-cit-clinic.jp

増える大腸がんの早期発見で高実績

検査のハードル下げ若年層の受診に注力

検査のハードル下げ若年層の受診に注力

鎮静剤下の検査推奨

ポリープ切除も可能

「検査のハードルを下げ、大腸がんで亡くなる人をゼロに」

食生活の欧米化、社会的ストレス、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などが原因とされる大腸がんの罹患率が男女とも右肩上がりで増え、この20年で死亡数が1・5倍に拡大している中、大腸がん検診の対象とならない若い世代の受診率向上のための普及啓発に励んでいるのが日本消化器内視鏡学会専門医である『浜野胃腸科外科医院』の浜野徹也副院長だ。

「大腸がんは、いかに早期発見できるかがカギ。発見が遅れたために亡くなってしまうケースも少なくありません。部位別のがん死亡率で大腸がんは女性では1位、男性は2位になっています。逆に病変を早期発見し、がんになる前のポリープの段階で発見、除去できれば、がんを予防することも可能です。厚労省が推奨する大腸がん検診の対象は40歳以上ですが、20~30代でも大腸がんに罹患するリスクは少ないながらあります。子育て世代が亡くなってしまうようなことがあれば子どもの成長にも大きな影響を落とす可能性が高くなります。そのため当医院では大腸がん検診の受診率の向上と検診で陽性となった場合の精密検査、受診率の向上を目指しています」

大腸がんの検査は内視鏡で行うが、浜野副院長が重視するのが患者にとって「検査のハードル」を下げることだ。

「大腸カメラ検査は、大腸にできる炎症、潰瘍、腫瘍などを見つけて適切な治療を施したり、組織を採取し診断をつけたりして適切な治療法を検討するための検査ですが、不安や恐怖感で回避したり、一度嫌な思いをしてしまったりして足が向かなくなってしまうということも考えられます。当院では患者さんに極力痛みを感じていただくことがないように、ご希望により鎮静剤を使用することができます。眠った状態に近い形で検査でき、初めての内視鏡検査が不安な方にも推奨させていただくことができます。また、内視鏡検査を行うと同時に、大腸がんの原因となるポリープが見つかれば、形や大きさによってはその場で切除することによって再度検査を受ける身体的、時間的、経済的負担を軽減することができます。さらに検査を実施する際には腸をきれいにするために検査前に下剤を飲まなければなりませんが、当医院では下剤の種類、下剤服用の場所をご要望に合わせて選択でき、ご自宅でも院内でもお好きなところで服用していただけます」

浜野副院長は、同医院での勤務日以外は東京女子医大八千代医療センターと東邦大学佐倉病院でも診療していて、幅広い地域の住民の健康維持向上に寄与している。

(ライター/斎藤紘)

ポリープ切除も可能

「検査のハードルを下げ、大腸がんで亡くなる人をゼロに」

食生活の欧米化、社会的ストレス、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などが原因とされる大腸がんの罹患率が男女とも右肩上がりで増え、この20年で死亡数が1・5倍に拡大している中、大腸がん検診の対象とならない若い世代の受診率向上のための普及啓発に励んでいるのが日本消化器内視鏡学会専門医である『浜野胃腸科外科医院』の浜野徹也副院長だ。

「大腸がんは、いかに早期発見できるかがカギ。発見が遅れたために亡くなってしまうケースも少なくありません。部位別のがん死亡率で大腸がんは女性では1位、男性は2位になっています。逆に病変を早期発見し、がんになる前のポリープの段階で発見、除去できれば、がんを予防することも可能です。厚労省が推奨する大腸がん検診の対象は40歳以上ですが、20~30代でも大腸がんに罹患するリスクは少ないながらあります。子育て世代が亡くなってしまうようなことがあれば子どもの成長にも大きな影響を落とす可能性が高くなります。そのため当医院では大腸がん検診の受診率の向上と検診で陽性となった場合の精密検査、受診率の向上を目指しています」

大腸がんの検査は内視鏡で行うが、浜野副院長が重視するのが患者にとって「検査のハードル」を下げることだ。

「大腸カメラ検査は、大腸にできる炎症、潰瘍、腫瘍などを見つけて適切な治療を施したり、組織を採取し診断をつけたりして適切な治療法を検討するための検査ですが、不安や恐怖感で回避したり、一度嫌な思いをしてしまったりして足が向かなくなってしまうということも考えられます。当院では患者さんに極力痛みを感じていただくことがないように、ご希望により鎮静剤を使用することができます。眠った状態に近い形で検査でき、初めての内視鏡検査が不安な方にも推奨させていただくことができます。また、内視鏡検査を行うと同時に、大腸がんの原因となるポリープが見つかれば、形や大きさによってはその場で切除することによって再度検査を受ける身体的、時間的、経済的負担を軽減することができます。さらに検査を実施する際には腸をきれいにするために検査前に下剤を飲まなければなりませんが、当医院では下剤の種類、下剤服用の場所をご要望に合わせて選択でき、ご自宅でも院内でもお好きなところで服用していただけます」

浜野副院長は、同医院での勤務日以外は東京女子医大八千代医療センターと東邦大学佐倉病院でも診療していて、幅広い地域の住民の健康維持向上に寄与している。

(ライター/斎藤紘)

浜野胃腸科外科医院

TEL/047-450-8822

目指すは生涯現役的確な診断と治療で

健康を支え続ける地域のかかりつけ医

健康を支え続ける地域のかかりつけ医

感染症の知識と経験

最適な医療の提供を

1947年に開院した『鈴木内科小児科医院』は、赤ちゃんから高齢者まで幅広い年代の方々の健康を守ってきた頼れる地域の「かかりつけ医」として信頼を集めている。院長の鈴木紀夫さんは、幼少期から医師である父の影響を受け、医師として医院を継ぐと考えて育った。1982年に杏林大学医学部を卒業後、複数の病院でNICU、小児科、内科で臨床経験を積んだ。1993年からは、副院長として先代院長である父とともに診療を行い、2000年に2代目院長に就任した。以降、内科・小児科領域を中心に地域住民の健康を支え続けている。内科では風邪やインフルエンザなどの一般的な疾患から、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病、喘息や骨粗しょう症の管理まで幅広く対応。体質改善を目的とした漢方治療にも取り組み、健康維持・増進をサポートする。また、小児科では発熱やアレルギー、アトピー、各種予防接種に加え、乳幼児健診も行っている。

鈴木院長は、感染症治療の専門家としても知られており、インフルエンザやコロナウイルス、手足口病をはじめとする様々なウイルスや細菌感染症の診断や治療に豊富な知見と経験を持つ。感染症の治療は、ウイルス性か細菌性かで対処が異なるという。細菌感染では抗生剤を処方するが、症状や体調、体質なども考慮した上で慎重に処方薬を選ぶ必要がある。また、抗生剤には耐性菌の問題もあるため、必要性をよく見極めた上で処方している。特に小児科では、発熱や感染症への対応を重視しており、保護者がなるべくはやく安心できるよう、わかりやすい説明を行うことを重視している。

また、内科でも感染リスクが高い生活習慣病を抱える患者さんや高齢者の感染症予防、速やかな治療にも力を入れる。近年の核家族化に伴い、施設や病院への往診が増えているが、通院が難しい患者さんのために自宅への訪問診療も行う。定期的な訪問による健康チェック、在宅での診療や処方、希望があれば在宅での看取りにも対応している。ゆりかごから墓場まで、すべての世代の患者さんを支えたいという想いのもと、患者さん一人ひとりの症状だけでなく、生活背景や家族の状況まで丁寧に聞き取ることを大切にした医療を提供する。

時代や社会の変化に柔軟に対応しながら、「生涯現役」を信条に掲げ、最新の医療知識を常に学び続けながら、地域医療の発展に尽力している。患者さんと家族が安心して過ごせるよう、一人ひとりに寄り添った医療を提供し続ける。

(ライター/彩未)

最適な医療の提供を

1947年に開院した『鈴木内科小児科医院』は、赤ちゃんから高齢者まで幅広い年代の方々の健康を守ってきた頼れる地域の「かかりつけ医」として信頼を集めている。院長の鈴木紀夫さんは、幼少期から医師である父の影響を受け、医師として医院を継ぐと考えて育った。1982年に杏林大学医学部を卒業後、複数の病院でNICU、小児科、内科で臨床経験を積んだ。1993年からは、副院長として先代院長である父とともに診療を行い、2000年に2代目院長に就任した。以降、内科・小児科領域を中心に地域住民の健康を支え続けている。内科では風邪やインフルエンザなどの一般的な疾患から、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病、喘息や骨粗しょう症の管理まで幅広く対応。体質改善を目的とした漢方治療にも取り組み、健康維持・増進をサポートする。また、小児科では発熱やアレルギー、アトピー、各種予防接種に加え、乳幼児健診も行っている。

鈴木院長は、感染症治療の専門家としても知られており、インフルエンザやコロナウイルス、手足口病をはじめとする様々なウイルスや細菌感染症の診断や治療に豊富な知見と経験を持つ。感染症の治療は、ウイルス性か細菌性かで対処が異なるという。細菌感染では抗生剤を処方するが、症状や体調、体質なども考慮した上で慎重に処方薬を選ぶ必要がある。また、抗生剤には耐性菌の問題もあるため、必要性をよく見極めた上で処方している。特に小児科では、発熱や感染症への対応を重視しており、保護者がなるべくはやく安心できるよう、わかりやすい説明を行うことを重視している。

また、内科でも感染リスクが高い生活習慣病を抱える患者さんや高齢者の感染症予防、速やかな治療にも力を入れる。近年の核家族化に伴い、施設や病院への往診が増えているが、通院が難しい患者さんのために自宅への訪問診療も行う。定期的な訪問による健康チェック、在宅での診療や処方、希望があれば在宅での看取りにも対応している。ゆりかごから墓場まで、すべての世代の患者さんを支えたいという想いのもと、患者さん一人ひとりの症状だけでなく、生活背景や家族の状況まで丁寧に聞き取ることを大切にした医療を提供する。

時代や社会の変化に柔軟に対応しながら、「生涯現役」を信条に掲げ、最新の医療知識を常に学び続けながら、地域医療の発展に尽力している。患者さんと家族が安心して過ごせるよう、一人ひとりに寄り添った医療を提供し続ける。

(ライター/彩未)

鈴木内科小児科医院

TEL/025-266-1917

本当に必要な医療を患者さんのもとへ

誠実な取り組みで確かな医療を届ける

誠実な取り組みで確かな医療を届ける

患者さんの将来を

考えた医療の提供

「医療は患者さんを治し、人を助けるためのものであるべきです」

「美容医療」「訪問診療」「先進検査」「オンライン診療」の四部門で患者さんにとって本当に必要な医療を届け続けている『ビアジェネラルクリニック』の岡田恭典院長だ。

「保険診療の範囲内で診療を行うと限られたものになってしまい、患者さんにとって本当に必要な医療が提供できないケースが多くあります。例え、患者さんのQOLを高める治療であっても実施されないことがほとんどです。現在の医療では、インフルエンザやコロナワクチン、必要以上の薬剤の投与、十分に活用されていない遺伝子検査など、医療者側の利益が優先され、結果として患者さん側が不利益を被っている状況が少なくありません」

美容医療の分野においても同様の問題がある。短期的な流行にのった治療の中には、将来的に有害事象が懸念される治療も存在する。

「現在流行している金の糸は、肌に埋入した糸が半永久的に体内に残るので、将来的に健康への悪影響が起こるのではと懸念しています。何かあった時も痛い想いをするのは患者さん自身なので、数十年後に後悔を招くような処置は、絶対に避けるべきです」

同院で行われる美容医療は、外見の変化を目的とするのではなく、悩みやコンプレックスを解消し、自信を取り戻すための治療だ。自分の顔にコンプレックスがある、ニキビやクマ、シミが気になるなどの悩みを解消し、患者さんが心から笑顔で日々を過ごせるようサポートすることが岡田院長の理念だ。患者さんの想いや不安な心に丁寧に寄り添い、患者さんのことを第一に考えた医療を第一に提供する。

「患者さんに本当に必要な選択肢を提示するためには、資金を生み出す必要があることも事実です。私は、営利と非営利を分けて考えることで、患者さんのための医療を提供できると考えています」

2024年にサロン向けの美容機器や化粧品を手がける「株式会社Baremec.V.G」を設立。これは、営利活動による利益を非営利の医療活動へと還元する独自の循環モデルだ。

「同じ考えを持つ仲間と共に本質的な医療を追求し続ければ、医療の未来を変えることができると信じています。患者さんの病気や悩み、コンプレックスを治療し、患者さんが心身ともに健康で笑顔でいられる社会の実現を目指します」

(ライター/彩未)

考えた医療の提供

「医療は患者さんを治し、人を助けるためのものであるべきです」

「美容医療」「訪問診療」「先進検査」「オンライン診療」の四部門で患者さんにとって本当に必要な医療を届け続けている『ビアジェネラルクリニック』の岡田恭典院長だ。

「保険診療の範囲内で診療を行うと限られたものになってしまい、患者さんにとって本当に必要な医療が提供できないケースが多くあります。例え、患者さんのQOLを高める治療であっても実施されないことがほとんどです。現在の医療では、インフルエンザやコロナワクチン、必要以上の薬剤の投与、十分に活用されていない遺伝子検査など、医療者側の利益が優先され、結果として患者さん側が不利益を被っている状況が少なくありません」

美容医療の分野においても同様の問題がある。短期的な流行にのった治療の中には、将来的に有害事象が懸念される治療も存在する。

「現在流行している金の糸は、肌に埋入した糸が半永久的に体内に残るので、将来的に健康への悪影響が起こるのではと懸念しています。何かあった時も痛い想いをするのは患者さん自身なので、数十年後に後悔を招くような処置は、絶対に避けるべきです」

同院で行われる美容医療は、外見の変化を目的とするのではなく、悩みやコンプレックスを解消し、自信を取り戻すための治療だ。自分の顔にコンプレックスがある、ニキビやクマ、シミが気になるなどの悩みを解消し、患者さんが心から笑顔で日々を過ごせるようサポートすることが岡田院長の理念だ。患者さんの想いや不安な心に丁寧に寄り添い、患者さんのことを第一に考えた医療を第一に提供する。

「患者さんに本当に必要な選択肢を提示するためには、資金を生み出す必要があることも事実です。私は、営利と非営利を分けて考えることで、患者さんのための医療を提供できると考えています」

2024年にサロン向けの美容機器や化粧品を手がける「株式会社Baremec.V.G」を設立。これは、営利活動による利益を非営利の医療活動へと還元する独自の循環モデルだ。

「同じ考えを持つ仲間と共に本質的な医療を追求し続ければ、医療の未来を変えることができると信じています。患者さんの病気や悩み、コンプレックスを治療し、患者さんが心身ともに健康で笑顔でいられる社会の実現を目指します」

(ライター/彩未)

ビアジェネラルクリニック

TEL/070-470-46553

地域医療に貢献するホームドクターの実績

胃がんの早期発見を支える経験と専門知識

胃がんの早期発見を支える経験と専門知識

幅広い診療の領域

内視鏡検査を活用

ピロリ菌が発症の大きな要因となる胃がんの早期発見、治療を専門領域とする『ヴィナシス金町内科クリニック』の木村一史院長は、内科では内臓の慢性疾患、高血圧症や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病、骨粗しょう症、花粉症、男性機能障害、男性型脱毛症など幅広く診療、健康のことなら何でも相談できるホームドクターとして地域医療に貢献している医師だ。医科大学での微生物学の研究で医学博士の学位を取得、その学識と勤務医時代の豊富な臨床経験が診療の信頼性を支える。

胃がんの早期発見は、ピロリ菌の発見でノーベル賞を受賞した豪州の博士のもとで研究した成果を生かしたもので、勤務医時代を含め、これまで実施した消化管内視鏡検査が2万件以上にのぼる経験が、胃がんの初期病変を発見する実績につながっている。

医院では、経口内視鏡に比べて嘔吐反射がほとんどなく、体への負担も少ない経鼻内視鏡検査や血液検査で胃の状況を詳細に調べ、ピロリ菌感染が確認されれば除菌して胃がんのリスクを軽減し、発症を予防する。

(ライター/斎藤紘)

内視鏡検査を活用

ピロリ菌が発症の大きな要因となる胃がんの早期発見、治療を専門領域とする『ヴィナシス金町内科クリニック』の木村一史院長は、内科では内臓の慢性疾患、高血圧症や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病、骨粗しょう症、花粉症、男性機能障害、男性型脱毛症など幅広く診療、健康のことなら何でも相談できるホームドクターとして地域医療に貢献している医師だ。医科大学での微生物学の研究で医学博士の学位を取得、その学識と勤務医時代の豊富な臨床経験が診療の信頼性を支える。

胃がんの早期発見は、ピロリ菌の発見でノーベル賞を受賞した豪州の博士のもとで研究した成果を生かしたもので、勤務医時代を含め、これまで実施した消化管内視鏡検査が2万件以上にのぼる経験が、胃がんの初期病変を発見する実績につながっている。

医院では、経口内視鏡に比べて嘔吐反射がほとんどなく、体への負担も少ない経鼻内視鏡検査や血液検査で胃の状況を詳細に調べ、ピロリ菌感染が確認されれば除菌して胃がんのリスクを軽減し、発症を予防する。

(ライター/斎藤紘)

医療法人社団 ヴィナシス 金町内科クリニック

TEL/03-5876-9416

消化器系疾患の診療に光る専門知識と経験

消化器内視鏡検査で早期の病変を発見

消化器内視鏡検査で早期の病変を発見

地域のかかりつけ医

がん早期発見で実績

2024年に岡山県津山市で新棟が完成した『かんざき医院』の神崎洋光院長は、慢性萎縮性胃炎に関する研究で医学博士の学位を取得、2023、2024年度には岡山大学医学部の臨床教授を務めた消化器病学会専門医。地域のかかりつけ医として内科分野の幅広い疾患を診るだけでなく、専門領域である胃カメラや大腸カメラによる消化器内視鏡検査や消化器疾患の診療でも実力を発揮、消化器疾患に関する深い学識と臨床経験が高精度の診療に表出する。

「消化器系は全身の健康に直結しているため、消化器内科での診療は重要です。患者さんの安全と快適さを最優先に考え、症状を的確に把握し、適切な治療法を提供します。高解像度の内視鏡や超音波検査機器を使い、がんやピロリ菌、炎症性腸疾患などの診断を行っています。外来での切除が可能なポリープに対しては、その場で切除する日帰り治療も可能です。食道がんや胃がん、大腸がんは、症状がない段階で早期発見することで体への負担の軽い治療法で治すことができます」

患者さん個々の状態に合わせた治療を提案し、健康を維持するための生活指導も行っている。

(ライター/斎藤紘)

がん早期発見で実績

2024年に岡山県津山市で新棟が完成した『かんざき医院』の神崎洋光院長は、慢性萎縮性胃炎に関する研究で医学博士の学位を取得、2023、2024年度には岡山大学医学部の臨床教授を務めた消化器病学会専門医。地域のかかりつけ医として内科分野の幅広い疾患を診るだけでなく、専門領域である胃カメラや大腸カメラによる消化器内視鏡検査や消化器疾患の診療でも実力を発揮、消化器疾患に関する深い学識と臨床経験が高精度の診療に表出する。

「消化器系は全身の健康に直結しているため、消化器内科での診療は重要です。患者さんの安全と快適さを最優先に考え、症状を的確に把握し、適切な治療法を提供します。高解像度の内視鏡や超音波検査機器を使い、がんやピロリ菌、炎症性腸疾患などの診断を行っています。外来での切除が可能なポリープに対しては、その場で切除する日帰り治療も可能です。食道がんや胃がん、大腸がんは、症状がない段階で早期発見することで体への負担の軽い治療法で治すことができます」

患者さん個々の状態に合わせた治療を提案し、健康を維持するための生活指導も行っている。

(ライター/斎藤紘)

医療法人野ゆり会 かんざき医院

TEL/0868-27-1311

乳腺疾患の診断・治療 乳腺の悩み相談にも

女性スタッフが寄り添う乳腺専門クリニック

女性スタッフが寄り添う乳腺専門クリニック

乳腺専門医の

豊富な知見

『登戸ブレストケアクリニック』は、乳腺疾患の診断・治療や術後のフォロー、乳がん検診など幅広い診療を行う女性のための乳腺専門クリニック。土屋聖子院長は、乳がんをはじめとする乳腺疾患の診断や治療に精通する乳腺専門医だ。マンモグラフィや超音波装置を用いた検査の実施、必要に応じて細胞診や組織診などの病理検査を行っている。異常が見つかった場合には、基幹病院と連携し迅速に治療へ 移行することができる。また、術後のサポートにも力を入れており、視触診、マンモグラフィ、乳腺超音波検査、腫瘍マーカー測定、骨密度チェックなどを実施。術後内分泌療法の方を対象にオンライン処方も行っている。定期的な検査と健康管理の継続を支援し、患者さんが安心して過ごせるようにサポートしている。個室の更衣室の完備や番号制の呼び出し、スタッフはすべて女性など細部にわたって気配りがされているので安心。乳房に関する異常や不安な気持ちに丁寧に寄り添ってくれる。不安な方も不安ではない方も毎年検診に行こうと思えるクリニックを目指し、誰もが安心して通える場所を提供し続けている。

(ライター/彩未)

豊富な知見

『登戸ブレストケアクリニック』は、乳腺疾患の診断・治療や術後のフォロー、乳がん検診など幅広い診療を行う女性のための乳腺専門クリニック。土屋聖子院長は、乳がんをはじめとする乳腺疾患の診断や治療に精通する乳腺専門医だ。マンモグラフィや超音波装置を用いた検査の実施、必要に応じて細胞診や組織診などの病理検査を行っている。異常が見つかった場合には、基幹病院と連携し迅速に治療へ 移行することができる。また、術後のサポートにも力を入れており、視触診、マンモグラフィ、乳腺超音波検査、腫瘍マーカー測定、骨密度チェックなどを実施。術後内分泌療法の方を対象にオンライン処方も行っている。定期的な検査と健康管理の継続を支援し、患者さんが安心して過ごせるようにサポートしている。個室の更衣室の完備や番号制の呼び出し、スタッフはすべて女性など細部にわたって気配りがされているので安心。乳房に関する異常や不安な気持ちに丁寧に寄り添ってくれる。不安な方も不安ではない方も毎年検診に行こうと思えるクリニックを目指し、誰もが安心して通える場所を提供し続けている。

(ライター/彩未)

登戸ブレストケアクリニック

TEL/044-455-6103