これから日本経済を支える

サービス&ビジネス

サービス&ビジネス

独自ネットワークとスキームで

不動産業界の新たな道を切り開く

不動産業界の新たな道を切り開く

貴方の大切な不動産を最高価格で

「素人が損をする不動産業界の構図を変える」「絶対に売主に損をさせない」を信念に掲げ、大型不動産の売買仲介で不動産業界に変革をもたらしている『株式会社日本不動産パートナーズ』。東京、名古屋、大阪、福岡のオフィスビルや一棟マンション、商業施設、物流施設などの事業用不動産を中心に大型不動産の売買仲介を手がけ、確実で迅速な成約を実現する実力で、今大きな注目を集めている不動産会社だ。3億円以上の大型不動産や都心の不動産の中でも特に数十億円から数百億円規模の不動産売買を得意としており、売主と買主・貸主を直接つなぐ独自のスキームが特長だ。

一万社以上の投資家

1万社以上の投資家と独自のネットワークを築いており、売主から相談を受けるとストックから東京、名古屋、大阪、福岡などの3億円以上の不動産をピックアップ。条件にマッチした買主・貸主へ直接メールで情報を提供するため、24時間以内のスピーディーな情報提供が可能。仲介業者を介さないので情報漏洩の心配もない。安心して取引できる環境を整えている。

売主様の仲介手数料ゼロ

通常、不動産の売買時には3%の手数料がかかるが、売主の負担を軽減するため、売主側の仲介手数料が無料なのも大きな特長。高額な手数料の負担がなく、より有利な条件での売却が可能だ。さらに同社と特定のコンサルティング契約を結べば、不動産所有者様は仲介手数料もゼロ。不動産仲介業者に対する「手数料が高い」「取引が不透明」「時間がかかる」といった不満を払拭し、より透明性の高い取引を提供していることが同社の強みだ。また、売却を検討している不動産に対し、複数の買主候補を競わせる仕組みを導入。市場価格よりも高値での売却を実現することで、より良い条件での契約締結が可能となり、所有者オーナーの利益を最大化することを目指している。独自の取り組みにより、上場企業や個人投資家の資産戦略をサポートし、従来の不透明な不動産取引の問題点を解決する。

「当社から大手不動産会社に売却の依頼を行っていましたが、最終的にすべての案件で当社のお客様が最高価格を提示したため、売主である上場企業様には大変ご満足いただいています。この実績からも、大手不動産会社に依頼するより、当社に直接依頼していただいた方が、売主にとって効率的かつ最適であることが証明されたと考えています」

さらに、事業用不動産の有効活用支援も進めている。

「賃貸市場において、通常の仲介業者は馴染みのある取引先を紹介する傾向がありますが、必ずしも最高の条件を提示してくれるとは限りません。1万件以上の幅広いネットワークを活かして複数の選択肢を提示し、最適な賃貸条件で取引していただけるようサポートしています」

イニシャルコスト、ランニングコストゼロの

フランチャイズとフルコミッション制度の立ち上げ

2023年9月に主に大阪市内の不動産仲介や投資用不動産の管理を手掛けてきた不動産会社『株式会社真成エステート』を、2024年3月には名古屋の不動産会社をM&Aで買収し、グループ会社として迎え入れた。3億円以上の大型不動産だけでなく、3億円未満の中古マンションやアパート、 戸建て住宅の賃貸・売買仲介事業にも進出した。これにより、より幅広い不動産市場に対応し、多様な顧客層のニーズを取り込むことが可能となった。

こうした事業の拡大を進める中で、新たな事業展開として「フランチャイズ契約」と「フルコミッション契約」の導入をはじめた。「フランチャイジー契約」では、フランチャイジーとして加盟し、同社のノウハウを利用した事業を行うことができる。加盟時のイニシャルコストやランニングコストはゼロ。加盟社が紹介した案件の不動産の売買が発生した場合、売主からは手数料を受け取らず、買主から3%の手数料が発生する。例えば、20億の不動産売買が成約した場合、買主から6000万円の手数料が発生し、そのうちの1%にあたる2000万円が加盟社に支払われる。買主から同社が受け取った手数料の3分の1が加盟社に還元される画期的な仕組みだ。ただし、売主から提供された情報を『日本不動産パートナーズ』以外には開示しないことが条件。売主の手数料負担をゼロにすることで、売却の促進につなげ、同社の幅広いネットワークを活用し、複数の買主候補を競わせながら確実に成約を実現させる。「フルコミッション契約」では、不動産売買の成果に応じて報酬が支払われる。不動産売買が成立した際に、買主が支払った手数料の3分の1が契約者に支払われる。兼業が可能なため、サラリーマンや別事業など本業を続けながら、同社のサポートを受けられる点が特長だ。これらの新たな取り組みは、これまでの不動産業界の形にとらわれない柔軟な働き方を可能にしている。現在、日本国内のみで導入されている「フランチャイジー契約」と「フルコミッション契約」だが、現在の仕組みを活かしながら、海外展開にも注力していく考えだ。

現在、「フランチャイジー契約者」および「フルコミッション契約者」を募集しており、不動産業に携わる新たなパートナーを広く求めている。

代表取締役、青木晋市さんの経歴

この革新的なビジネスモデルを支えるのが、代表取締役の青木晋市さんの豊富なキャリアだ。青木さんは、約30年間にわたり三井住友信託銀行の不動産仲介・融資・不動産ファイナンス・人事・従業員組合など様々なキャリアを積み、50歳の時に独立を決意した。1991年に 住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)に入社し、本店不動産営業部で分譲業務・仲介業務、その後、融資業務を担当。従業員組合専従を経て、不動産投資顧問部では、1200億円規模の不動産ファンドを立ち上げた。さらに、人事部、不動産企画部次長、大阪本店営業第一部次長を経て、最年少で名古屋不動産営業部長に就任。信託銀行ならではの幅広い不動産取引を経験しながら、業界の課題を肌で感じてきた。

「不動産業界には不透明な部分が多く、安く買い叩かれてしまう売主も少なくありません。私は、そうした不動産取引で損をしてしまう方を助け、不動産業界の仕組みを抜本的に改革したいという思いで独立を決意しました」

不動産、企業融資、人事部・不動産企画部など、幅広い経験とノウハウで不動産コンサル ティングや不動産仲介、不動産投資の実績を多数積んできた中で、より多くのお客様に喜んで頂きたいとの強い想いで設立したのが『株式会社日本不動産パートナーズ』だ。さらに、世界的な総合不動産会社「ジョーンズ・ラング・ラサール」のシニアアドバイザーにも就任しており、これまでに国内、海外問わず多くの投資家とネットワークを築いてきた。さらに、不動産評価のスペシャリストである不動産鑑定士や不動産取引における専門家を指す国家資格宅地建物取引士を取得。証券投資・企業評価にも精通する日本証券アナリスト協会認定証券アナリストなどの資格を取得した。国税局路線価評価委員や不動産証券化協会委員を務めて培った幅広い知見と豊富な経験、幅広い人脈を活かした経営手腕が、売主にとって最も有利な条件での取引かつスピーディーな成約の実現を可能にしている。また、事業用不動産のコンサルティングにも注力。上場企業の店舗統廃合の支援を中心とした上場企業や法人の不動産戦略の最適化のサポートにも取り組んでいる。

国際的な投資へアプローチ開始

近年、中国をはじめとする海外投資家による日本不動産への関心が高まりを見せている。こうした動向を踏まえ、海外の投資家とのネットワークをさらに強化し、売主が国内市場だけでなく、より広範な選択肢を持てる環境の整備に注力している。日本の不動産は国際的に見ても高い魅力を備えており、その潜在的な価値を最大限に引き出すための情報提供を積極的に行っていく方針だ。

不動産市場の透明性を高め、より良い取引環境を実現することを目指す『株式会社日本不動産パートナーズ』は、今後も新たな変革をもたらし続けていくことだろう。

(ライター/彩未)

「素人が損をする不動産業界の構図を変える」「絶対に売主に損をさせない」を信念に掲げ、大型不動産の売買仲介で不動産業界に変革をもたらしている『株式会社日本不動産パートナーズ』。東京、名古屋、大阪、福岡のオフィスビルや一棟マンション、商業施設、物流施設などの事業用不動産を中心に大型不動産の売買仲介を手がけ、確実で迅速な成約を実現する実力で、今大きな注目を集めている不動産会社だ。3億円以上の大型不動産や都心の不動産の中でも特に数十億円から数百億円規模の不動産売買を得意としており、売主と買主・貸主を直接つなぐ独自のスキームが特長だ。

一万社以上の投資家

1万社以上の投資家と独自のネットワークを築いており、売主から相談を受けるとストックから東京、名古屋、大阪、福岡などの3億円以上の不動産をピックアップ。条件にマッチした買主・貸主へ直接メールで情報を提供するため、24時間以内のスピーディーな情報提供が可能。仲介業者を介さないので情報漏洩の心配もない。安心して取引できる環境を整えている。

売主様の仲介手数料ゼロ

通常、不動産の売買時には3%の手数料がかかるが、売主の負担を軽減するため、売主側の仲介手数料が無料なのも大きな特長。高額な手数料の負担がなく、より有利な条件での売却が可能だ。さらに同社と特定のコンサルティング契約を結べば、不動産所有者様は仲介手数料もゼロ。不動産仲介業者に対する「手数料が高い」「取引が不透明」「時間がかかる」といった不満を払拭し、より透明性の高い取引を提供していることが同社の強みだ。また、売却を検討している不動産に対し、複数の買主候補を競わせる仕組みを導入。市場価格よりも高値での売却を実現することで、より良い条件での契約締結が可能となり、所有者オーナーの利益を最大化することを目指している。独自の取り組みにより、上場企業や個人投資家の資産戦略をサポートし、従来の不透明な不動産取引の問題点を解決する。

「当社から大手不動産会社に売却の依頼を行っていましたが、最終的にすべての案件で当社のお客様が最高価格を提示したため、売主である上場企業様には大変ご満足いただいています。この実績からも、大手不動産会社に依頼するより、当社に直接依頼していただいた方が、売主にとって効率的かつ最適であることが証明されたと考えています」

さらに、事業用不動産の有効活用支援も進めている。

「賃貸市場において、通常の仲介業者は馴染みのある取引先を紹介する傾向がありますが、必ずしも最高の条件を提示してくれるとは限りません。1万件以上の幅広いネットワークを活かして複数の選択肢を提示し、最適な賃貸条件で取引していただけるようサポートしています」

イニシャルコスト、ランニングコストゼロの

フランチャイズとフルコミッション制度の立ち上げ

2023年9月に主に大阪市内の不動産仲介や投資用不動産の管理を手掛けてきた不動産会社『株式会社真成エステート』を、2024年3月には名古屋の不動産会社をM&Aで買収し、グループ会社として迎え入れた。3億円以上の大型不動産だけでなく、3億円未満の中古マンションやアパート、 戸建て住宅の賃貸・売買仲介事業にも進出した。これにより、より幅広い不動産市場に対応し、多様な顧客層のニーズを取り込むことが可能となった。

こうした事業の拡大を進める中で、新たな事業展開として「フランチャイズ契約」と「フルコミッション契約」の導入をはじめた。「フランチャイジー契約」では、フランチャイジーとして加盟し、同社のノウハウを利用した事業を行うことができる。加盟時のイニシャルコストやランニングコストはゼロ。加盟社が紹介した案件の不動産の売買が発生した場合、売主からは手数料を受け取らず、買主から3%の手数料が発生する。例えば、20億の不動産売買が成約した場合、買主から6000万円の手数料が発生し、そのうちの1%にあたる2000万円が加盟社に支払われる。買主から同社が受け取った手数料の3分の1が加盟社に還元される画期的な仕組みだ。ただし、売主から提供された情報を『日本不動産パートナーズ』以外には開示しないことが条件。売主の手数料負担をゼロにすることで、売却の促進につなげ、同社の幅広いネットワークを活用し、複数の買主候補を競わせながら確実に成約を実現させる。「フルコミッション契約」では、不動産売買の成果に応じて報酬が支払われる。不動産売買が成立した際に、買主が支払った手数料の3分の1が契約者に支払われる。兼業が可能なため、サラリーマンや別事業など本業を続けながら、同社のサポートを受けられる点が特長だ。これらの新たな取り組みは、これまでの不動産業界の形にとらわれない柔軟な働き方を可能にしている。現在、日本国内のみで導入されている「フランチャイジー契約」と「フルコミッション契約」だが、現在の仕組みを活かしながら、海外展開にも注力していく考えだ。

現在、「フランチャイジー契約者」および「フルコミッション契約者」を募集しており、不動産業に携わる新たなパートナーを広く求めている。

代表取締役、青木晋市さんの経歴

この革新的なビジネスモデルを支えるのが、代表取締役の青木晋市さんの豊富なキャリアだ。青木さんは、約30年間にわたり三井住友信託銀行の不動産仲介・融資・不動産ファイナンス・人事・従業員組合など様々なキャリアを積み、50歳の時に独立を決意した。1991年に 住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)に入社し、本店不動産営業部で分譲業務・仲介業務、その後、融資業務を担当。従業員組合専従を経て、不動産投資顧問部では、1200億円規模の不動産ファンドを立ち上げた。さらに、人事部、不動産企画部次長、大阪本店営業第一部次長を経て、最年少で名古屋不動産営業部長に就任。信託銀行ならではの幅広い不動産取引を経験しながら、業界の課題を肌で感じてきた。

「不動産業界には不透明な部分が多く、安く買い叩かれてしまう売主も少なくありません。私は、そうした不動産取引で損をしてしまう方を助け、不動産業界の仕組みを抜本的に改革したいという思いで独立を決意しました」

不動産、企業融資、人事部・不動産企画部など、幅広い経験とノウハウで不動産コンサル ティングや不動産仲介、不動産投資の実績を多数積んできた中で、より多くのお客様に喜んで頂きたいとの強い想いで設立したのが『株式会社日本不動産パートナーズ』だ。さらに、世界的な総合不動産会社「ジョーンズ・ラング・ラサール」のシニアアドバイザーにも就任しており、これまでに国内、海外問わず多くの投資家とネットワークを築いてきた。さらに、不動産評価のスペシャリストである不動産鑑定士や不動産取引における専門家を指す国家資格宅地建物取引士を取得。証券投資・企業評価にも精通する日本証券アナリスト協会認定証券アナリストなどの資格を取得した。国税局路線価評価委員や不動産証券化協会委員を務めて培った幅広い知見と豊富な経験、幅広い人脈を活かした経営手腕が、売主にとって最も有利な条件での取引かつスピーディーな成約の実現を可能にしている。また、事業用不動産のコンサルティングにも注力。上場企業の店舗統廃合の支援を中心とした上場企業や法人の不動産戦略の最適化のサポートにも取り組んでいる。

国際的な投資へアプローチ開始

近年、中国をはじめとする海外投資家による日本不動産への関心が高まりを見せている。こうした動向を踏まえ、海外の投資家とのネットワークをさらに強化し、売主が国内市場だけでなく、より広範な選択肢を持てる環境の整備に注力している。日本の不動産は国際的に見ても高い魅力を備えており、その潜在的な価値を最大限に引き出すための情報提供を積極的に行っていく方針だ。

不動産市場の透明性を高め、より良い取引環境を実現することを目指す『株式会社日本不動産パートナーズ』は、今後も新たな変革をもたらし続けていくことだろう。

(ライター/彩未)

株式会社 日本不動産パートナーズ

TEL/052-564-4888

自然災害時の在宅避難に電気確保

特許技術の電力ユニットに高評価

特許技術の電力ユニットに高評価

地震や台風などの大規模自然災害が発生した際、生活基盤に大きな影響を与えるのが停電だ。自宅に危険がない場合に避難所への避難を避け、普段の生活を維持する在宅避難でもその影響は免れない。在宅避難のこの課題のソリューションとなる画期的な技術が誕生した。太陽光発電システムや蓄電池システムの設置⼯事などを手がける『アイコミュニケーションズ株式会社』代表の布留川剛仁さん自らが発明し、2025年2月に特許を取得した『後付け停電対策セット』をベースに開発した災害対策電力ユニット『ENECO(エネコ)』。停電になっても自動的に給電できるこれまでに類を見ないシステムだ。

特許出願時の布留川社長の後付け停電対策セットの目的意識は明確だ。

「近年、大地震や洪水といった自然災害により地域のライフラインが甚大な被害を受ける事例が頻発しており、その対策を万全にすることが緊急の課題となっている。特に、発電所の損壊や送配電網の被害により大規模な停電が発生する事例が多くなってきており、それへの対策の重要性が叫ばれている。 災害による停電が発生した際、復旧までに長期間を要する事例は少ないものの、数日はかかる場合が多い。その間、電気のない不自由な生活が余儀なくされる。非常用電源設備を備えた避難所に避難する場合も多いが、プライバシーの観点から躊躇し、電気が来ていない自宅にとどまってしまう場合も多い。このような問題を考慮し、一般の住宅においても災害時の停電を考慮した非常用電源設備を設ける対策がされつつある。しかしながら、設置は住宅新築時に行わなければならず、工期も長くなっており、数百万円単位のコストがかかる問題があるため、なかなか普及していないのが現実である。本発明は、一般の住宅における災害時の非常用電源対策の課題を念頭において為されたものであり、低コストで使い勝手が良く非常用電源設備を提供するとともに、住宅施工後や居住中でも、後から容易に非常用電源対策が行えるようにすることを目的としている」

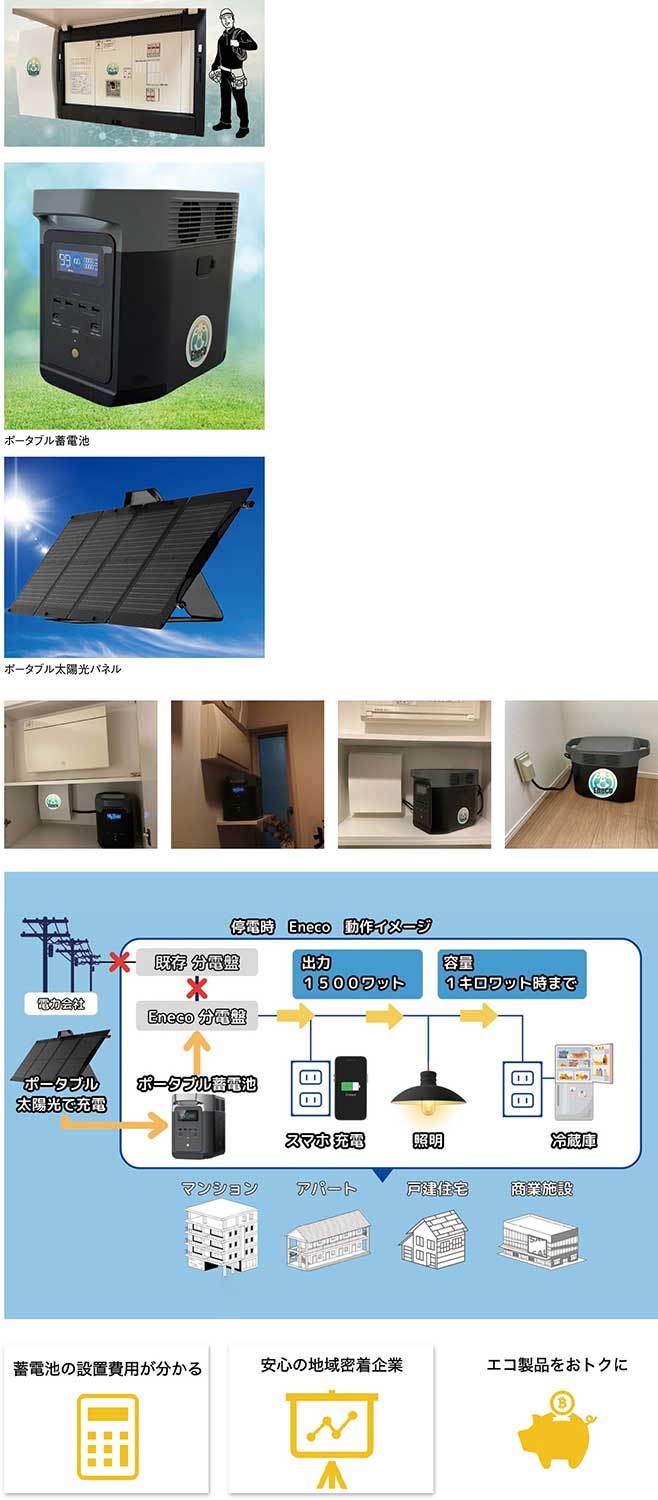

『後付け停電対策セット』の構成は、既存の分電盤の対象分岐開閉器とスイッチボックスをつなぐ主配線、スイッチボックスに取り付けられるポータブル蓄電池、ポータブル型の太陽光発電パネルとから成り、ポータブル蓄電池は非停電時に対象分岐開閉器からの給電により蓄電されて停電時に給電する。ポータブル蓄電池はポータブル型の太陽光発電パネルによっても蓄電できる仕組みだ。

『ENECOS』は、この『後付け停電対策セット』の構成要件をベースに開発したもので、これまで蓄電池の導入が難しかったマンションや老朽化した設備の住居や事務所などにも気軽に設置できる電力ユニットだ。停電時には、自動的に電源を切り替え、室内のコンセントを通常通りに使えるのが最大の特長だ。

その仕組みは、停電が発生すると、『ENECO』が感知し分電盤を切り替えて蓄電池の電力を供給する。『ENECO』のスタンダードモデルは、定格出力1500Wの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンの充電はもちろん、冷蔵庫、ドライヤー、電子レンジなどの家電も使用可能だ。また、バッテリーの残量が減った場合はセットに含まれる小型太陽光パネルで充電できる。天候にもよるが、約8時間でフル充電されるため、これを繰り返すことで継続的な電力確保が可能になる。何より、夜間でも普段と変わらないリビングの明かりを確保できる上、一般的なポータブル電源のように家電単位ではなく部屋全体に電力を供給できる点が大きな魅力だ。

さらに、『ENECO』は、導入コストの低さと設置の手軽さも大きな強みだ。分電盤工事込みで33万円からと圧倒的なコストパフォーマンスを実現している。また、設置時間も戸建て住宅なら約2時間マンションなら約90分と短時間で設置が完了する。コンパクト設計のため設置場所を選ばず、設置スペースの確保が簡単にでき、アウトドア用途にも活用可能だ。従来の蓄電池は設置が複雑で、平均設置日数 が3日から5日かかり、本体価格に加え設置費用や維持コストが発生、メンテナンス費用が高く利用者の負担になるなどの課題をすべてクリアする。

同社は、2025年1月に東京・ビッグサイトで開催された「防災産業展2025」に『ENECO』を出展。ブースには大勢の企業関係者が訪れ、関心を集めたほか、様々なメディアにも取り上げられた。

これほどまでに注目を集める理由は、二つある。一つは、大地震や台風による停電が頻発していることだ。

1995年、阪神・淡路大震災約260万戸、2011年の東日本大震災では東北電力エリアで466万戸、東京電力エリアで405万戸、2016年の熊本地震では約48万戸、2018年の北海道胆振東部地震では北海道全域で約295万戸、2024年の能登半島地震では石川県を中心に最大約4万戸が停電した。台風関係では2018年の台風第21号では関西地方を中心に最大約240万戸、2019年の房総半島台風(台風15号)では関東地方を中心に93万戸が停電した。復旧までに約2日を要しました。房総半島台風2週間以上にわたり停電が続いた。今後、南海トラフ地震や首都直下型地震など大規模災害が切迫していることも大きく影響している。

旧公団住宅などを管理してきた独立行政法人都市再生機構は、停電時の影響と対策について、「停電時に困るのは、照明や家電が使えなくなることだけではありません。インフラの多くは電気で動いているため、水道やガス器具も利用できなくなる恐れがある」と指摘している。

もう一つの理由は、ストレスの多い避難所への避難を避けて、在宅避難を選択する想いが強いことだ。東日本大震災の発災直後、岩手県では在宅で給食や物資の支援を受けている人を在宅通所避難者として把握、その数は24327人と避難所避難者数24693人と大差はなかったという事例もある。

また、在宅避難について興味深いデータもある。某大手商社が「在宅避難と停電」をテーマに「避難所へ行くことに躊躇する」と感じている人1000人を対象とした調査で、自然災害時及び長期・大規模停電時の行動シミュレーションを「今までしたことがない」人は全体の約65%、戸建住宅丸ごと一軒分の電力をカバーできる家庭用蓄電池を「検討したい」と答えた人は約4割、停電時使える状態にしておきたいのは消費電力の大きい冷凍冷蔵庫や空調・季節家電などの結果が判明、「電気に依存した生活を自覚しながらも多くの人が停電時の対策は不足しており、在宅避難と停電の対策は切り離して考えることができないことが分かった」といている。

こうした状況の中、『ENECO』の有効性に注目しているのが、阪神淡路大震災や東日本大震災を機に被災地に足を運び、ボランティア活動に参加し、その経験を通じて災害対策の重要性を痛感し、もっと自分にできることはないかと考え、「日本セルフレスキュー協会」を創設して復興支援に乗り出したタレントでフォークデュオ「あのねのね」で大活躍した清水国明さんだ。首都直下地震対策や防災、災害対策の重要性を有権者に訴えるために選挙運動にも取り組んできた。

「大地震や台風など大規模自然災害が起きたときの対策には、国や地方自治体による公助、地域の人たちが助け合う共助、そして自分や家族の命を自分で守る自助がありますが、公助や共助による支援を待つまでもなく、重要なのが自助のレベルを上げていくことです。そうすればこの国は安全で安心できる強い国になるでしょう。自助で頼りになるのが電気です。災害を経験した人はわかるでしょうが、暗闇はおそろしい。不安を増幅してしまうのです。能登半島地震後、私は被災地に9回足を運び、できる限りの支援物資を届けてきましたが、暗闇の自然の中で警備したりする人には明かりはありがたいでしょう。支援物資を届けた帰りに暗闇の中を通ってきたのですが、ある場所で街灯がポツンと明かりをつけ、辺りを照らしている光景を見たとき、本当にありがたいと思いました。未来の災害に対する備えと、世の中の安全を目指して極めていこうという『ENECO』の理念は完全に一致しているのです。すごくいいことを考えているなと思います。停電の苦しみを一度でも経験した人は分かるでしょうが、ひどい状況になる前に電気に対する備えをしておくべきでしょう。この課題の答えを出したのが『ENECO』と思っています」

戸建てでもマンションでもリビングがそのまま避難場所になる安心感をもたらす『ENECO』の普及を図るため、同社は販売代理店となるパートナーの募集を進めている。

(ライター/斎藤紘)

特許出願時の布留川社長の後付け停電対策セットの目的意識は明確だ。

「近年、大地震や洪水といった自然災害により地域のライフラインが甚大な被害を受ける事例が頻発しており、その対策を万全にすることが緊急の課題となっている。特に、発電所の損壊や送配電網の被害により大規模な停電が発生する事例が多くなってきており、それへの対策の重要性が叫ばれている。 災害による停電が発生した際、復旧までに長期間を要する事例は少ないものの、数日はかかる場合が多い。その間、電気のない不自由な生活が余儀なくされる。非常用電源設備を備えた避難所に避難する場合も多いが、プライバシーの観点から躊躇し、電気が来ていない自宅にとどまってしまう場合も多い。このような問題を考慮し、一般の住宅においても災害時の停電を考慮した非常用電源設備を設ける対策がされつつある。しかしながら、設置は住宅新築時に行わなければならず、工期も長くなっており、数百万円単位のコストがかかる問題があるため、なかなか普及していないのが現実である。本発明は、一般の住宅における災害時の非常用電源対策の課題を念頭において為されたものであり、低コストで使い勝手が良く非常用電源設備を提供するとともに、住宅施工後や居住中でも、後から容易に非常用電源対策が行えるようにすることを目的としている」

『後付け停電対策セット』の構成は、既存の分電盤の対象分岐開閉器とスイッチボックスをつなぐ主配線、スイッチボックスに取り付けられるポータブル蓄電池、ポータブル型の太陽光発電パネルとから成り、ポータブル蓄電池は非停電時に対象分岐開閉器からの給電により蓄電されて停電時に給電する。ポータブル蓄電池はポータブル型の太陽光発電パネルによっても蓄電できる仕組みだ。

『ENECOS』は、この『後付け停電対策セット』の構成要件をベースに開発したもので、これまで蓄電池の導入が難しかったマンションや老朽化した設備の住居や事務所などにも気軽に設置できる電力ユニットだ。停電時には、自動的に電源を切り替え、室内のコンセントを通常通りに使えるのが最大の特長だ。

その仕組みは、停電が発生すると、『ENECO』が感知し分電盤を切り替えて蓄電池の電力を供給する。『ENECO』のスタンダードモデルは、定格出力1500Wの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンの充電はもちろん、冷蔵庫、ドライヤー、電子レンジなどの家電も使用可能だ。また、バッテリーの残量が減った場合はセットに含まれる小型太陽光パネルで充電できる。天候にもよるが、約8時間でフル充電されるため、これを繰り返すことで継続的な電力確保が可能になる。何より、夜間でも普段と変わらないリビングの明かりを確保できる上、一般的なポータブル電源のように家電単位ではなく部屋全体に電力を供給できる点が大きな魅力だ。

さらに、『ENECO』は、導入コストの低さと設置の手軽さも大きな強みだ。分電盤工事込みで33万円からと圧倒的なコストパフォーマンスを実現している。また、設置時間も戸建て住宅なら約2時間マンションなら約90分と短時間で設置が完了する。コンパクト設計のため設置場所を選ばず、設置スペースの確保が簡単にでき、アウトドア用途にも活用可能だ。従来の蓄電池は設置が複雑で、平均設置日数 が3日から5日かかり、本体価格に加え設置費用や維持コストが発生、メンテナンス費用が高く利用者の負担になるなどの課題をすべてクリアする。

同社は、2025年1月に東京・ビッグサイトで開催された「防災産業展2025」に『ENECO』を出展。ブースには大勢の企業関係者が訪れ、関心を集めたほか、様々なメディアにも取り上げられた。

これほどまでに注目を集める理由は、二つある。一つは、大地震や台風による停電が頻発していることだ。

1995年、阪神・淡路大震災約260万戸、2011年の東日本大震災では東北電力エリアで466万戸、東京電力エリアで405万戸、2016年の熊本地震では約48万戸、2018年の北海道胆振東部地震では北海道全域で約295万戸、2024年の能登半島地震では石川県を中心に最大約4万戸が停電した。台風関係では2018年の台風第21号では関西地方を中心に最大約240万戸、2019年の房総半島台風(台風15号)では関東地方を中心に93万戸が停電した。復旧までに約2日を要しました。房総半島台風2週間以上にわたり停電が続いた。今後、南海トラフ地震や首都直下型地震など大規模災害が切迫していることも大きく影響している。

旧公団住宅などを管理してきた独立行政法人都市再生機構は、停電時の影響と対策について、「停電時に困るのは、照明や家電が使えなくなることだけではありません。インフラの多くは電気で動いているため、水道やガス器具も利用できなくなる恐れがある」と指摘している。

もう一つの理由は、ストレスの多い避難所への避難を避けて、在宅避難を選択する想いが強いことだ。東日本大震災の発災直後、岩手県では在宅で給食や物資の支援を受けている人を在宅通所避難者として把握、その数は24327人と避難所避難者数24693人と大差はなかったという事例もある。

また、在宅避難について興味深いデータもある。某大手商社が「在宅避難と停電」をテーマに「避難所へ行くことに躊躇する」と感じている人1000人を対象とした調査で、自然災害時及び長期・大規模停電時の行動シミュレーションを「今までしたことがない」人は全体の約65%、戸建住宅丸ごと一軒分の電力をカバーできる家庭用蓄電池を「検討したい」と答えた人は約4割、停電時使える状態にしておきたいのは消費電力の大きい冷凍冷蔵庫や空調・季節家電などの結果が判明、「電気に依存した生活を自覚しながらも多くの人が停電時の対策は不足しており、在宅避難と停電の対策は切り離して考えることができないことが分かった」といている。

こうした状況の中、『ENECO』の有効性に注目しているのが、阪神淡路大震災や東日本大震災を機に被災地に足を運び、ボランティア活動に参加し、その経験を通じて災害対策の重要性を痛感し、もっと自分にできることはないかと考え、「日本セルフレスキュー協会」を創設して復興支援に乗り出したタレントでフォークデュオ「あのねのね」で大活躍した清水国明さんだ。首都直下地震対策や防災、災害対策の重要性を有権者に訴えるために選挙運動にも取り組んできた。

「大地震や台風など大規模自然災害が起きたときの対策には、国や地方自治体による公助、地域の人たちが助け合う共助、そして自分や家族の命を自分で守る自助がありますが、公助や共助による支援を待つまでもなく、重要なのが自助のレベルを上げていくことです。そうすればこの国は安全で安心できる強い国になるでしょう。自助で頼りになるのが電気です。災害を経験した人はわかるでしょうが、暗闇はおそろしい。不安を増幅してしまうのです。能登半島地震後、私は被災地に9回足を運び、できる限りの支援物資を届けてきましたが、暗闇の自然の中で警備したりする人には明かりはありがたいでしょう。支援物資を届けた帰りに暗闇の中を通ってきたのですが、ある場所で街灯がポツンと明かりをつけ、辺りを照らしている光景を見たとき、本当にありがたいと思いました。未来の災害に対する備えと、世の中の安全を目指して極めていこうという『ENECO』の理念は完全に一致しているのです。すごくいいことを考えているなと思います。停電の苦しみを一度でも経験した人は分かるでしょうが、ひどい状況になる前に電気に対する備えをしておくべきでしょう。この課題の答えを出したのが『ENECO』と思っています」

戸建てでもマンションでもリビングがそのまま避難場所になる安心感をもたらす『ENECO』の普及を図るため、同社は販売代理店となるパートナーの募集を進めている。

(ライター/斎藤紘)

アイコミュニケーションズ 株式会社

TEL/043-312-0486

厚労省が進める週休3日制に異議

従業員の自主性生かす勤務体制構築

従業員の自主性生かす勤務体制構築

「週休三日制にすることで、生産性が成り立たず、工程及び建設コストの上昇につながる」

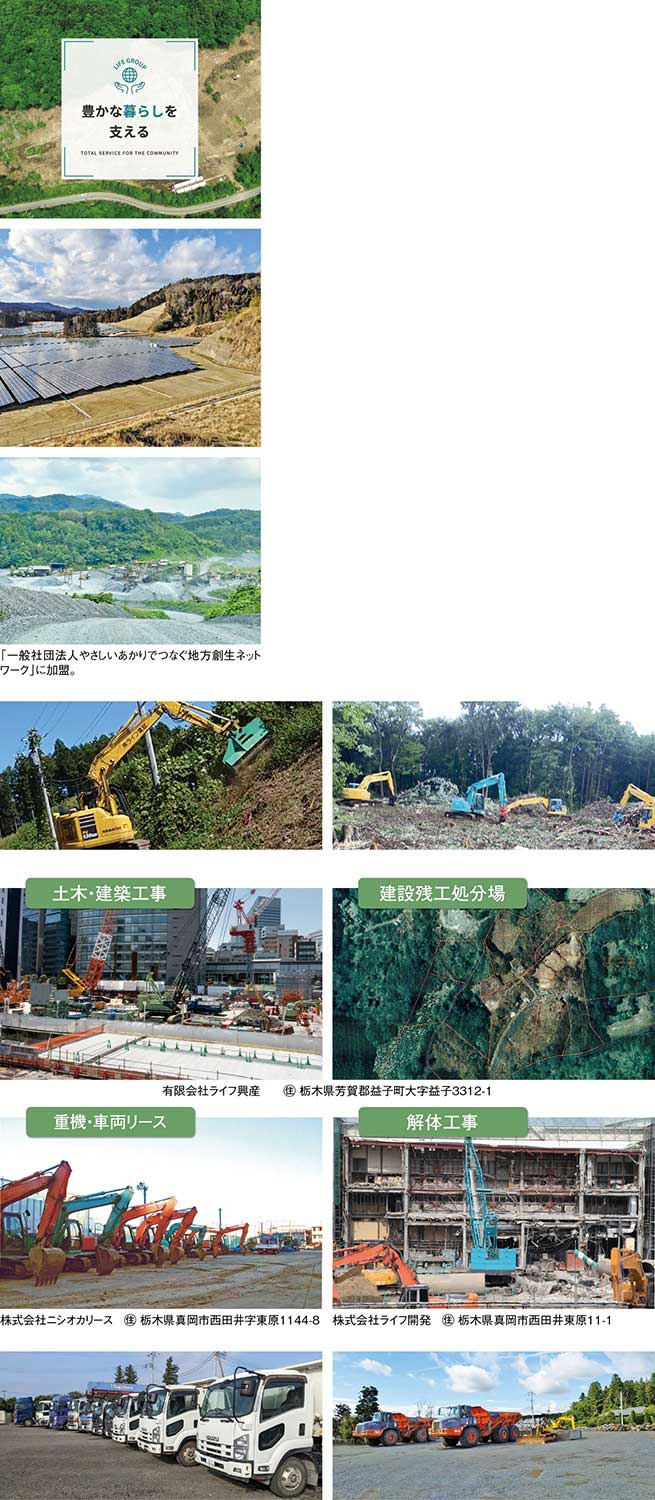

厚労省が2021年の「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿い、企業の自主的な判断による週休3日制の導入を推奨していることについて警鐘を鳴らしているのが、栃木県真岡市を拠点に四事業会社を擁し、建設事業を中心に20超の事業を展開する『ライフグループ』の菱沼博之会長だ。建設業界の深刻な人手不足、従業員の高齢化を軽視した政策と断じ、自社では、働きたい従業員には働く機会を与え、給与を稼ぎたい従業員のためにシフトを組んで働いてもらう独自のシステムを構築、加えてICT(情報通信技術)の活用も目指し、生産性向上の上昇スパイラルを維持している。

「週休3日制は、一週間のうち3日間を休日とする制度で、厚労省が推進する働き方改革の一環として掲げた制度です。『経済財政運営と改革の基本方針2021』では、従業員の休日を増やすことで育児、介護、ボランティアでの活用などに生かすことができる制度だとしていますが、従業員数が多い大企業だからこそできるというイメージを持っている人が少なくありませんし、中小企業の週休3日制の導入は現実的でしょうか」

こう疑問を呈した上で、菱沼会長は週休3日制の導入のデメリットを挙げる。

「日本は、高度成長期1954年から1973年の間に所得倍増計画や1963年のオリンピックや大阪万博が最盛期時期で労働も活発化していました。製品の需要も増加していき、働く人口も増え、戦後の復興後それまで軍事費に使っていたお金が国民のために使われるようになり、日本経済は豊かになり経済も発展しました。しかしながら、建設業界の現在の状況を見ると、様相は一変します。2023年の建設業就業者数はピーク時比70・5%の483万人まで減少し、建設業の労働人口のうち55歳以上の就業者は約36%を占めています。しかも東京商工リサーチのアンケートでは、建設業で正社員が不足している、またはやや不足していると答えた企業は全体の69・3%にのぼっています。こうした状況下で週休日制を導入すれば、企業側のデメリットして、従業員ごとの業務に偏りが出てしまい、タスクの量や成果に差が出てしまいます。取引先とのコミュニケーションの抜け漏れで商機の損失が出ることも考えられます。従業員によって休日が異なるため、勤怠管理が複雑になります。従業員側のデメリットもあります。長時間労働になりやすいことです。勤務日数が減ったとしても業務に変更が無ければ、勤務する日の業務が増えるからです。また、一日8時間、週5日、週40時間の勤務だったものを一日減らすことで、その分の給与が下がる可能性が高くなります。従業員の数が限られた中小企業で週休3日制を導入することは、簡単なことではないのです」

菱沼会長は、こうした状況を視野に従業員の自主性を尊重した独自の勤務体制を構築した。同社には土木施工管理技士や現場作業員、左官ブロック作業員、土木工事作業員、 重機オペレーター、伐採・解体作業員、事務員など様々な従業員がいるが、建設業界は働き方改革で時間外労働時間に上限が設けられた2024年問題も問題をクリアしながら作業員の生活も向上する一石二鳥の効果を生み出す体制だ。

「建設業では、雨や台風で作業ができない日があっても、納期は決まっているために作業時間の波が出てしまい、長時間労働が避けられない場合が少なくありません。だからといって人や車両を増やすことは人手不足が深刻な建設業界の現状や資金面を考えると、そう簡単にできることではありません。当グループではダンプカーやトレーラーなど約300台の車両を一人の作業員に一台ずつ割り当てって運用し、土砂や建設残土、重機、建設機材などを運んでいきましたが、2024年問題を見越して、昼間に規定時間内で社員として作業した後、夜間に個人事業主としてグループ会社の仕事を請け負う形で作業し、実質、一台の車両を二人で運用するようにしたのです。夜働く作業員は働ける空き時間があるか、子どもの教育費などを稼ぐために、さらに働く必要があるかなどを判断して自分の意思で可否を選択できるようにしています。この体制で、労働基準法などに触れることなく、人や車両を増やさず、不慣れな新人を雇って新たな人件費をかけて教育する必要もなく、これまでの仕事量を維持することができていますし、2024年問題で懸念された減収ではなく、逆に増えた作業員が続出しています」

もう一つ、菱沼会長が取り組んでいるのが、業務の効率化にICTを活用することだ。「現在、建築現場においてICT活用による生産向上やコンピューターGPSを利用した遠隔操作、ドローンを用いた3次元測量など建築現場での作業の効率化と生産向上を確立していきたいと思っています。建築現場の能率向上を目指す国交省が手掛ける『i-Construction(アイ・コンストラクション)』には積極的に取り組んでいきたいともおもっています。測量から設計、施工、検査、維持管理など様々な業務プロセスにICTを導入すれば高品質で安全で生産性がはるかに上がるうえに、従業員の作業負担の軽減にもつながるからです」

『ライフグループ』を形成する企業の中には、こうした取り組みが功を奏し、業績が240%伸びた企業もあるといる。

菱沼会長は、地域開発など大型プロジェクトの助言者として活躍しているほか、土木工学分野の新工法の開発などが評価され、世界学術文化審議会による世界最優秀技術認定に基づき、米国財団法人国際学士院から工学博士の称号が与えられた。政府の政策の課題などを指摘するご意見番でもある。

(ライター/斎藤紘)

厚労省が2021年の「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿い、企業の自主的な判断による週休3日制の導入を推奨していることについて警鐘を鳴らしているのが、栃木県真岡市を拠点に四事業会社を擁し、建設事業を中心に20超の事業を展開する『ライフグループ』の菱沼博之会長だ。建設業界の深刻な人手不足、従業員の高齢化を軽視した政策と断じ、自社では、働きたい従業員には働く機会を与え、給与を稼ぎたい従業員のためにシフトを組んで働いてもらう独自のシステムを構築、加えてICT(情報通信技術)の活用も目指し、生産性向上の上昇スパイラルを維持している。

「週休3日制は、一週間のうち3日間を休日とする制度で、厚労省が推進する働き方改革の一環として掲げた制度です。『経済財政運営と改革の基本方針2021』では、従業員の休日を増やすことで育児、介護、ボランティアでの活用などに生かすことができる制度だとしていますが、従業員数が多い大企業だからこそできるというイメージを持っている人が少なくありませんし、中小企業の週休3日制の導入は現実的でしょうか」

こう疑問を呈した上で、菱沼会長は週休3日制の導入のデメリットを挙げる。

「日本は、高度成長期1954年から1973年の間に所得倍増計画や1963年のオリンピックや大阪万博が最盛期時期で労働も活発化していました。製品の需要も増加していき、働く人口も増え、戦後の復興後それまで軍事費に使っていたお金が国民のために使われるようになり、日本経済は豊かになり経済も発展しました。しかしながら、建設業界の現在の状況を見ると、様相は一変します。2023年の建設業就業者数はピーク時比70・5%の483万人まで減少し、建設業の労働人口のうち55歳以上の就業者は約36%を占めています。しかも東京商工リサーチのアンケートでは、建設業で正社員が不足している、またはやや不足していると答えた企業は全体の69・3%にのぼっています。こうした状況下で週休日制を導入すれば、企業側のデメリットして、従業員ごとの業務に偏りが出てしまい、タスクの量や成果に差が出てしまいます。取引先とのコミュニケーションの抜け漏れで商機の損失が出ることも考えられます。従業員によって休日が異なるため、勤怠管理が複雑になります。従業員側のデメリットもあります。長時間労働になりやすいことです。勤務日数が減ったとしても業務に変更が無ければ、勤務する日の業務が増えるからです。また、一日8時間、週5日、週40時間の勤務だったものを一日減らすことで、その分の給与が下がる可能性が高くなります。従業員の数が限られた中小企業で週休3日制を導入することは、簡単なことではないのです」

菱沼会長は、こうした状況を視野に従業員の自主性を尊重した独自の勤務体制を構築した。同社には土木施工管理技士や現場作業員、左官ブロック作業員、土木工事作業員、 重機オペレーター、伐採・解体作業員、事務員など様々な従業員がいるが、建設業界は働き方改革で時間外労働時間に上限が設けられた2024年問題も問題をクリアしながら作業員の生活も向上する一石二鳥の効果を生み出す体制だ。

「建設業では、雨や台風で作業ができない日があっても、納期は決まっているために作業時間の波が出てしまい、長時間労働が避けられない場合が少なくありません。だからといって人や車両を増やすことは人手不足が深刻な建設業界の現状や資金面を考えると、そう簡単にできることではありません。当グループではダンプカーやトレーラーなど約300台の車両を一人の作業員に一台ずつ割り当てって運用し、土砂や建設残土、重機、建設機材などを運んでいきましたが、2024年問題を見越して、昼間に規定時間内で社員として作業した後、夜間に個人事業主としてグループ会社の仕事を請け負う形で作業し、実質、一台の車両を二人で運用するようにしたのです。夜働く作業員は働ける空き時間があるか、子どもの教育費などを稼ぐために、さらに働く必要があるかなどを判断して自分の意思で可否を選択できるようにしています。この体制で、労働基準法などに触れることなく、人や車両を増やさず、不慣れな新人を雇って新たな人件費をかけて教育する必要もなく、これまでの仕事量を維持することができていますし、2024年問題で懸念された減収ではなく、逆に増えた作業員が続出しています」

もう一つ、菱沼会長が取り組んでいるのが、業務の効率化にICTを活用することだ。「現在、建築現場においてICT活用による生産向上やコンピューターGPSを利用した遠隔操作、ドローンを用いた3次元測量など建築現場での作業の効率化と生産向上を確立していきたいと思っています。建築現場の能率向上を目指す国交省が手掛ける『i-Construction(アイ・コンストラクション)』には積極的に取り組んでいきたいともおもっています。測量から設計、施工、検査、維持管理など様々な業務プロセスにICTを導入すれば高品質で安全で生産性がはるかに上がるうえに、従業員の作業負担の軽減にもつながるからです」

『ライフグループ』を形成する企業の中には、こうした取り組みが功を奏し、業績が240%伸びた企業もあるといる。

菱沼会長は、地域開発など大型プロジェクトの助言者として活躍しているほか、土木工学分野の新工法の開発などが評価され、世界学術文化審議会による世界最優秀技術認定に基づき、米国財団法人国際学士院から工学博士の称号が与えられた。政府の政策の課題などを指摘するご意見番でもある。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 ライフ建設

TEL/0285-81-7916

Eメール/ lifeconstruction@themis.ocn.ne.jp

Eメール/ lifeconstruction@themis.ocn.ne.jp

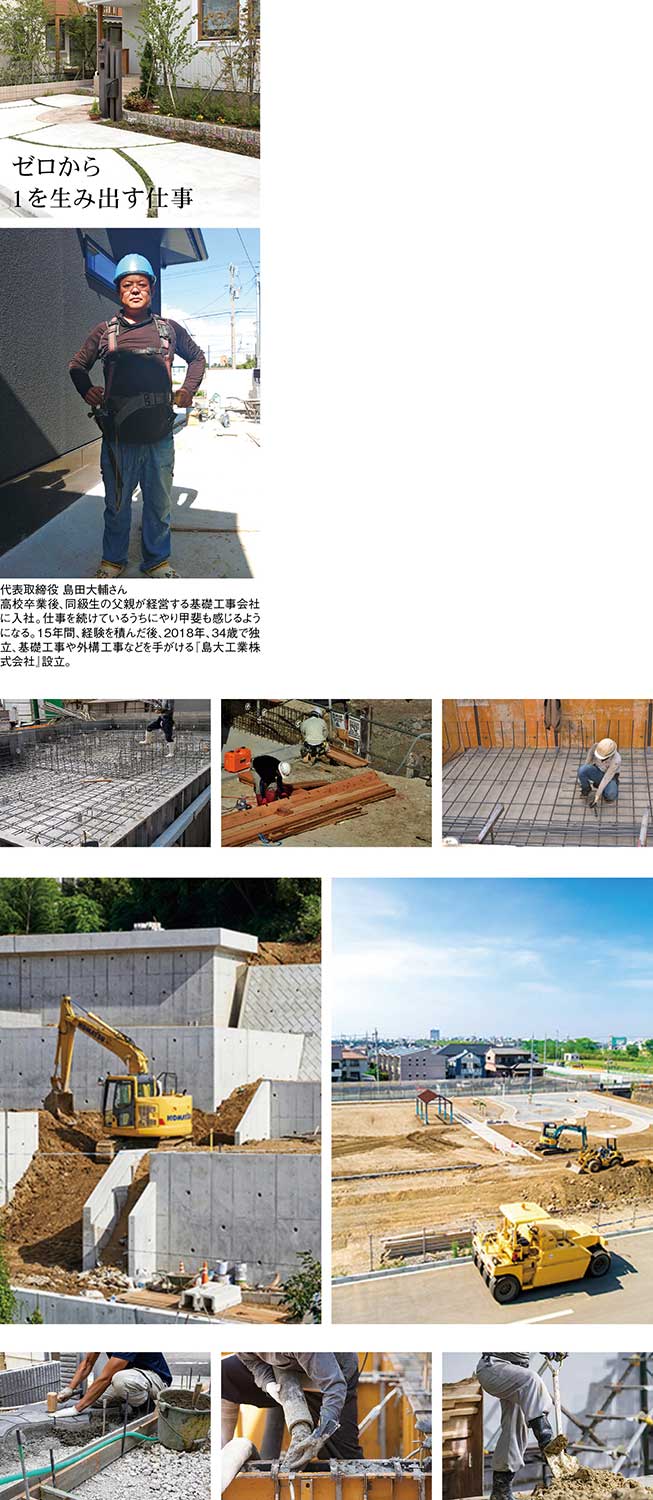

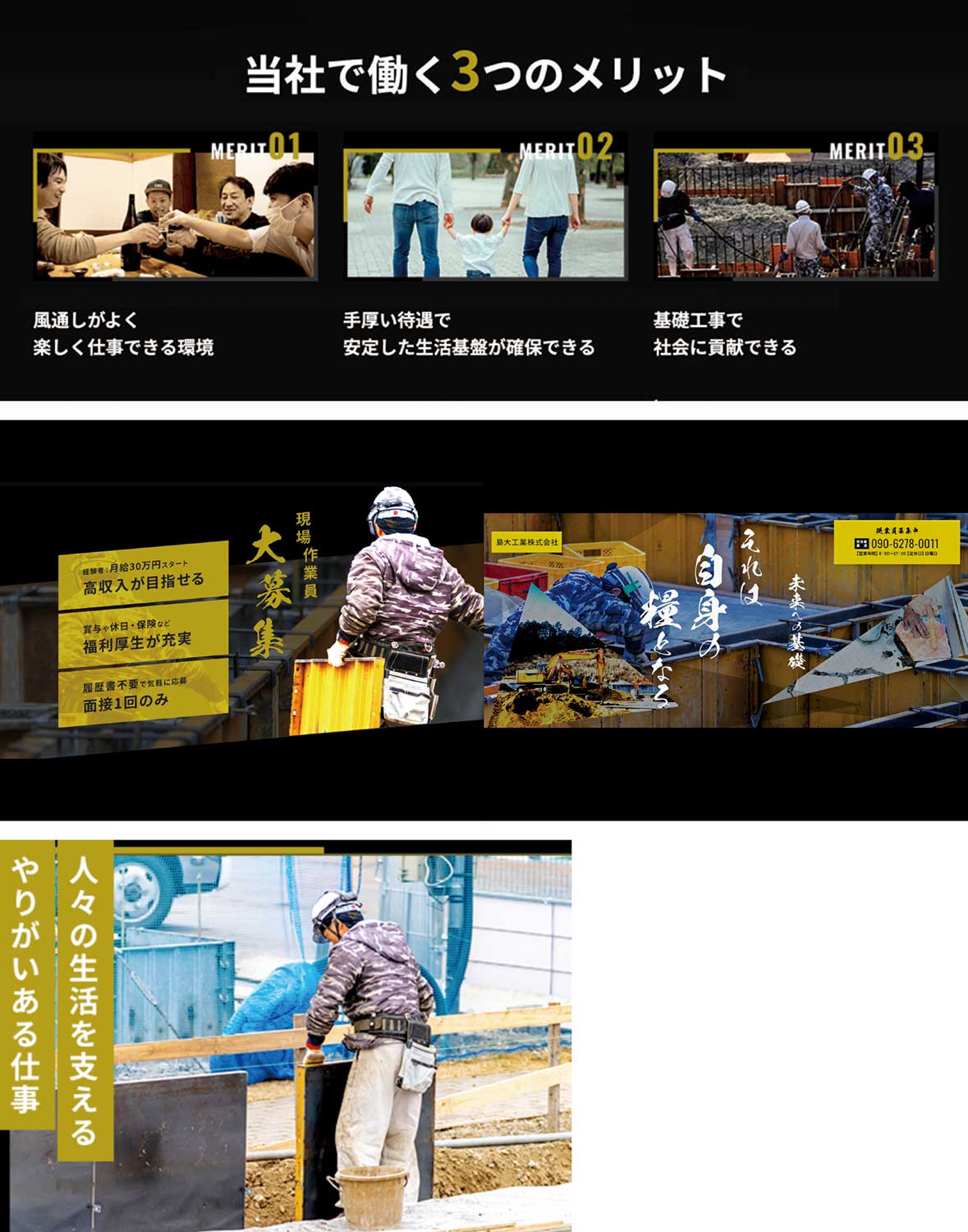

基礎工事による社会貢献意識鮮明

自らの経験から若者の挑戦に期待

自らの経験から若者の挑戦に期待

「基礎工事という仕事から人生の基礎を学ぶことができたと感じています。特に我慢強さが身につき、どんな状況でも最後まで物事を進める力が養われました。この経験を通して、自分の中に生まれた覚悟は、日々の仕事だけでなく人生全般において大切な支えとなっています」

富山市を拠点に富山県内全域で基礎工事や外構工事などの土木工事を手がける『島大工業株式会社』代表の島田大輔さんがインターネットTVのインタビューで語った言葉だ。建設業界全体が人手不足という課題を抱える中、基礎工事を地盤と建物をつなぎ、造った建物を未来に残せる非常にやりがいのある仕事と、その重要性と魅力を発信し、若者の参入を促す思いを込めたものだ。

高校卒業後、友人の家族が経営する会社に入社したことをきっかけに基礎工事業界に進んだ島田さんは当時を次のように回想する。

「基礎工事の魅力に引き込まれました。図面だけの状態から何もない場所に一から構造物を作り上げる作業は、創造力を刺激し、まるで技術が沸き立つような感覚を覚えました。入社当初は辛く、逃げ出したいと思うほどでしたが、仕事を覚えていく中で次第に楽しさを感じるようになり、自分でも挑戦したいという意欲が芽生えました」

島田さんはその後、独立を決意し、最初は1〜2人の小規模な会社からスタートし、施工実績を重ねるうちに経営規模も拡大、現在は富山県内の住宅メーカーから発注される基礎工事を中心に請け負い、16人の社員を抱える規模にまで成長させた。

経営基盤の安定化で島田さんは二つの点を重視した。

「仕事は辛いだけでは続かないと考え、職場に楽しい部分を増やすことを大切にしました。その一環として月1回の飲み会を開き、笑顔の絶えない職場づくりを心掛けています。また、元請け会社の方や現場監督との信頼関係を築くために、挨拶や報連相といった基本的なことを徹底することを心掛けています。これらは当たり前のようで、実践できない場合もあります。しかし、職人として選ばれるためには、そうした小さな積み重ねが重要だと思っています。このように、技術だけでなく人とのつながりを大切にしながら、仕事に取り組んできたことが安定した経営につながったのだと思います」

基礎工事は周到なプロセスを踏んで進められる。

「基礎工事の先行工事として、建設範囲を分かりやすくするために基礎の外周に縄やロープを使用して印をつける地縄張りから始め、重機を使用して基礎の底面の高さまで土を掘り出す掘削工事へと進めます。土留めや石積みで土地の高低差をなくし、土地をならすための工事です。建てる建物の種類や場所に併せて、平らにならした土地に段差をつけて整えたり、変形した土地を四角にしながら造成したりといった作業が必要で、スムーズに基礎工事を進めるために必要不可欠な工事です。手を抜かず丁寧に、そして迅速に作業を進めます」

その後は、石を全体に敷き詰め、転圧する機械で地面を固め、建物の沈下を防ぐ砕石・転圧、基礎の位置を正確に測るため、防水シートで湿度の上昇を防ぎ、捨てコンクリートを流す捨てコンクリート、基礎の寿命や強度に影響を与える非常に重要な工程で丁寧に鉄筋を組んでいく鉄筋組み、木製や鉄製の型枠を使用し、コンクリートが漏れないようにする型枠組立て、型枠に沿ってコンクリートを流し、固まるまで一定の日数、置いておくコンクリート打設へと進め、最後は型枠を外し、不備がないかを確認し、勝手口や土間の打設などを行って工事は終了する。

能登半島地震の被災地の惨状を目の当たりした島田さんは、耐震性を向上させる努力も重ねる。

「基礎工事では基礎を深く掘削することは、建物の安定性を高めるための重要な方法です。深い基礎は地下の強固な地層に達し、建物の荷重を広い範囲に分散させることで、地盤の沈下や建物の沈下や傾きを防止します。もう一つは基礎に鉄筋を増設することです。鉄筋はコンクリートと組み合わせて強固な補強効果を発揮し、地盤や建物の沈下を回避できます。三つはコンクリートで厚く打設することです。厚いコンクリート基礎は建物の荷重に対して頑強に耐えるため、地盤や建物の沈下や傾きを抑制します」

これらの方法を実施する場合は、元請けの建築会社や工務店などの予算や工期などを基に判断して進めるという。

基礎工事のほか、同社は森林や農地を宅地にするための宅地造成工事、擁壁工事、四角錐形の石材の間知石(けんちいし)を用いた石垣や土留め工事など様々な土木工事も行うが、基礎工事を経て住宅が建ったあとの外構工事も得意分野だ。

「外構工事では、デザイン性と機能性、両方を考慮した施工を心がけています。カーポートを設置したい、防犯のために門扉を取付けたい、玄関までの道のりを華やかにしたい、庭にウッドデッキを設置したいなどお客様からご要望があれば、外構工事で対応します。外構工事は家の美観を保つだけではありません。セキュリティ面や利便性を見直すことができます」ザインはもちろん重要ですが、当社では機能性も考慮した外構工事に自信があります」

労働人口の減少に伴う人手不足に加え、持ち家率の低下や一般住宅の新規着工の減少など建設業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、島田さんはどう乗り越えるかを常に模索してきたという。

「基本に忠実で正確な仕事を心掛け、お客様に満足していただけるよう努めれば、努力した分は必ず成果として返ってくると信じています。それを実現するために日々精進し、社員や会社全体のためにできる限りのことをしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

富山市を拠点に富山県内全域で基礎工事や外構工事などの土木工事を手がける『島大工業株式会社』代表の島田大輔さんがインターネットTVのインタビューで語った言葉だ。建設業界全体が人手不足という課題を抱える中、基礎工事を地盤と建物をつなぎ、造った建物を未来に残せる非常にやりがいのある仕事と、その重要性と魅力を発信し、若者の参入を促す思いを込めたものだ。

高校卒業後、友人の家族が経営する会社に入社したことをきっかけに基礎工事業界に進んだ島田さんは当時を次のように回想する。

「基礎工事の魅力に引き込まれました。図面だけの状態から何もない場所に一から構造物を作り上げる作業は、創造力を刺激し、まるで技術が沸き立つような感覚を覚えました。入社当初は辛く、逃げ出したいと思うほどでしたが、仕事を覚えていく中で次第に楽しさを感じるようになり、自分でも挑戦したいという意欲が芽生えました」

島田さんはその後、独立を決意し、最初は1〜2人の小規模な会社からスタートし、施工実績を重ねるうちに経営規模も拡大、現在は富山県内の住宅メーカーから発注される基礎工事を中心に請け負い、16人の社員を抱える規模にまで成長させた。

経営基盤の安定化で島田さんは二つの点を重視した。

「仕事は辛いだけでは続かないと考え、職場に楽しい部分を増やすことを大切にしました。その一環として月1回の飲み会を開き、笑顔の絶えない職場づくりを心掛けています。また、元請け会社の方や現場監督との信頼関係を築くために、挨拶や報連相といった基本的なことを徹底することを心掛けています。これらは当たり前のようで、実践できない場合もあります。しかし、職人として選ばれるためには、そうした小さな積み重ねが重要だと思っています。このように、技術だけでなく人とのつながりを大切にしながら、仕事に取り組んできたことが安定した経営につながったのだと思います」

基礎工事は周到なプロセスを踏んで進められる。

「基礎工事の先行工事として、建設範囲を分かりやすくするために基礎の外周に縄やロープを使用して印をつける地縄張りから始め、重機を使用して基礎の底面の高さまで土を掘り出す掘削工事へと進めます。土留めや石積みで土地の高低差をなくし、土地をならすための工事です。建てる建物の種類や場所に併せて、平らにならした土地に段差をつけて整えたり、変形した土地を四角にしながら造成したりといった作業が必要で、スムーズに基礎工事を進めるために必要不可欠な工事です。手を抜かず丁寧に、そして迅速に作業を進めます」

その後は、石を全体に敷き詰め、転圧する機械で地面を固め、建物の沈下を防ぐ砕石・転圧、基礎の位置を正確に測るため、防水シートで湿度の上昇を防ぎ、捨てコンクリートを流す捨てコンクリート、基礎の寿命や強度に影響を与える非常に重要な工程で丁寧に鉄筋を組んでいく鉄筋組み、木製や鉄製の型枠を使用し、コンクリートが漏れないようにする型枠組立て、型枠に沿ってコンクリートを流し、固まるまで一定の日数、置いておくコンクリート打設へと進め、最後は型枠を外し、不備がないかを確認し、勝手口や土間の打設などを行って工事は終了する。

能登半島地震の被災地の惨状を目の当たりした島田さんは、耐震性を向上させる努力も重ねる。

「基礎工事では基礎を深く掘削することは、建物の安定性を高めるための重要な方法です。深い基礎は地下の強固な地層に達し、建物の荷重を広い範囲に分散させることで、地盤の沈下や建物の沈下や傾きを防止します。もう一つは基礎に鉄筋を増設することです。鉄筋はコンクリートと組み合わせて強固な補強効果を発揮し、地盤や建物の沈下を回避できます。三つはコンクリートで厚く打設することです。厚いコンクリート基礎は建物の荷重に対して頑強に耐えるため、地盤や建物の沈下や傾きを抑制します」

これらの方法を実施する場合は、元請けの建築会社や工務店などの予算や工期などを基に判断して進めるという。

基礎工事のほか、同社は森林や農地を宅地にするための宅地造成工事、擁壁工事、四角錐形の石材の間知石(けんちいし)を用いた石垣や土留め工事など様々な土木工事も行うが、基礎工事を経て住宅が建ったあとの外構工事も得意分野だ。

「外構工事では、デザイン性と機能性、両方を考慮した施工を心がけています。カーポートを設置したい、防犯のために門扉を取付けたい、玄関までの道のりを華やかにしたい、庭にウッドデッキを設置したいなどお客様からご要望があれば、外構工事で対応します。外構工事は家の美観を保つだけではありません。セキュリティ面や利便性を見直すことができます」ザインはもちろん重要ですが、当社では機能性も考慮した外構工事に自信があります」

労働人口の減少に伴う人手不足に加え、持ち家率の低下や一般住宅の新規着工の減少など建設業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、島田さんはどう乗り越えるかを常に模索してきたという。

「基本に忠実で正確な仕事を心掛け、お客様に満足していただけるよう努めれば、努力した分は必ず成果として返ってくると信じています。それを実現するために日々精進し、社員や会社全体のためにできる限りのことをしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

島大工業 株式会社

TEL/076-467-3044

Eメール/info@shimadai8299.com

Eメール/info@shimadai8299.com

金属塗装などに光る高度の技術と技法

給料2倍を目標に掲げる異色の経営理念

給料2倍を目標に掲げる異色の経営理念

塗装業を営んで半世紀超の歴史を刻む『株式会社東名通商』は、塗装技術の高さと塗装技法のバリエーションの多さに加え、代表取締役の吉野一春さんの社員を大事にする独自の経営理念による業務遂行のモチベーションの高さで成長軌道を歩んできた会社だ。

現在、本社工場、愛川工場、第四工場、相模原市田名工場の4か所の工場で約40人の社員が最新鋭の塗装機械や大小様々な焼付乾燥炉などを駆使して小ロットから大ロットまで後を絶たない多種多様なメーカーからの塗装依頼に対応している。

塗装技術の中核は、「金属塗装」。金属の材質は、鉄、アルミ、銅、ステンレス、亜鉛合金、マグネシウム合金など多種あるが、多くの金属は錆びやすいという欠点があり、腐食を防止し、金属製品の保護と美観性向上ができるのが「金属塗装」だ。

「社会にある多くの金属製品の加工方法は、板金加工、板金プレス、鍛造、ダイカスト、鋳造などの様々な加工法があります。これらの金属製品を塗装する際には、加工法による塗装技術の要素が異なり、加工方法に応じた塗装技術が必要です」

塗装作業は、前処理(脱脂処理)から始まる。前処理では、板金・プレス材の場合はスポット溶接の跡やグラインダーの仕上げ跡などの凹凸を無くす研磨などの工程が必要になるという。アルミニウムや亜鉛、マグネシウムなどの合金を高温で溶かし、金型に流し込む鋳造法でつくるダイカスト製品の場合は素地表面の湯流れの模様や金型のクラック跡などを修正して綺麗に仕上げる。

塗装本番で大切なのは、塗料や塗装方法の選定だ。

「塗料の選定は金属加工方法の違いではなく、塗装する金属材質や使用用途によって塗料を選定します。各金属の性質と塗膜との付着性を考慮し、防錆力向上、素材との密着性を安定させるのが下地塗装、製品保護、外観に付加価値を与えるのが上塗り塗装ですが、使用用途や目的に応じた塗装選定が必要になりますし、塗装箇所の確認も重要です。事務機器や家電製品などの屋内で使用される製品、建築部品や自動車部品など屋外で使用する製品によって塗料選定は変わりますが、屋外製品の場合は耐腐食性、耐候性が重要になります」

「金属塗装」のほか、同社が持つ塗装技法は多岐にわたる。ハンマーで叩いたような模様を持つ塗装方法で、視覚的にも触覚的にもデザイン性に優れた仕上げ効果を実現する「ハンマートン塗装」、レザー状の凹凸と皮革の持つ素材感を出した特殊な塗装方法での「レザートーン塗装」、エポキシ樹脂を基にした塗料を使用する塗装で、非常にはがれにくく、耐薬品性や耐水性に優れた塗膜を形成するエポキシ塗材を用いた塗装、防水性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)塗装やプラスチック製品の外観品質が向上し、表面硬度を強化するプラスチック塗装も可能だ。

こうした塗装作業を工場で担う社員のモチベーションを高めてきたのが、吉野さんの他に例を見ない経営理念だ。吉野さんは日本体育大学卒業後、新卒で地方公務員になり、28年に及ぶ勤務の中で10のセクションを経験後、同社の創業者である父親から事業をたたむ話を聞かされたことで一転、事業承継に舵を切り、50歳で公務員を辞め、塗装業の経営を担うようになった経歴を持つ。

「会社に入ってまず、自分の夢の実現よりもこの会社の発展、社員の幸せ向上を優先することを決意しました。従業員一人ひとりが集まって、現場で成果を出してくれた結果、法人という人格が成り立つわけです。であれば、会社を守るのではなくて人を守ることを優先すべきなのは明確でしょう。社長が社員に命令、指示を出し実行させるべき場所ではないとの考えの下、社員の自主性を伸ばし、意見を吸い上げ、自分たちの会社を自分たちで創り上げることを大事にしています」

この中で重視するのが給料だ。

「 私の経営に対する考え方として、会社のために利益をストックするのではなく、社員に還元するべきだと思っています。社員が努力した成果は必ず、給料に反映させます。何年働いても据え置きの会社は多く、離職が必ず起こります。年功序列などはなく、やる気を行動に移せる社員が評価される社員間評価も採用しました。2024年には賃金テーブルを改定して、現行の給料額の2倍を3年以内に実現できるよう、一丸となって取り組みを進めています。人件費にかける予算を全社員に公開して、その範囲で自分たちの給料をどう設定しても構わないという仕組みです。この取り組みの概要を社内に発表したとき、『2倍ってそんなことあるか』と驚く者、『あの社長、きっと本気だぞ』とワクワクする者など、その反応は様々でした。しかも驚いたことに、私の宣言直後、どうやったら2倍にできるかを社員同士が議論し始めたのです。誰から指示されるでもなく、目標達成のためにどう行動するかを自分たちで話し合う。私が代表に就任したときには絶対に見ることのできなかった光景です」

入社後、業務全般を掌握した吉野さんの現在の日常業務は経営に特化し、作業は社員に任せるスタンスを貫く。

「私のような公務員経験者ができるとしたら、100%経営特化です。何故ならば、中小企業向けに用意されている数多くの補助金、助成金を得るために必要な読み解く力があるからです。現場は社員、経営は社長、その両輪が同じ方向へ同じスピード、パワーを出せる企業が今後伸びる企業、残る企業だと確信しています」

こうした様々な取り組みが評価され、独立系調査機関一般社団法人企業価値調査機構が人的資本要綱に沿った調査を実施し、受賞企業を決定する2024年度のSMBエクセレント企業賞の金属塗装部門で受賞した。

(ライター/斎藤紘)

現在、本社工場、愛川工場、第四工場、相模原市田名工場の4か所の工場で約40人の社員が最新鋭の塗装機械や大小様々な焼付乾燥炉などを駆使して小ロットから大ロットまで後を絶たない多種多様なメーカーからの塗装依頼に対応している。

塗装技術の中核は、「金属塗装」。金属の材質は、鉄、アルミ、銅、ステンレス、亜鉛合金、マグネシウム合金など多種あるが、多くの金属は錆びやすいという欠点があり、腐食を防止し、金属製品の保護と美観性向上ができるのが「金属塗装」だ。

「社会にある多くの金属製品の加工方法は、板金加工、板金プレス、鍛造、ダイカスト、鋳造などの様々な加工法があります。これらの金属製品を塗装する際には、加工法による塗装技術の要素が異なり、加工方法に応じた塗装技術が必要です」

塗装作業は、前処理(脱脂処理)から始まる。前処理では、板金・プレス材の場合はスポット溶接の跡やグラインダーの仕上げ跡などの凹凸を無くす研磨などの工程が必要になるという。アルミニウムや亜鉛、マグネシウムなどの合金を高温で溶かし、金型に流し込む鋳造法でつくるダイカスト製品の場合は素地表面の湯流れの模様や金型のクラック跡などを修正して綺麗に仕上げる。

塗装本番で大切なのは、塗料や塗装方法の選定だ。

「塗料の選定は金属加工方法の違いではなく、塗装する金属材質や使用用途によって塗料を選定します。各金属の性質と塗膜との付着性を考慮し、防錆力向上、素材との密着性を安定させるのが下地塗装、製品保護、外観に付加価値を与えるのが上塗り塗装ですが、使用用途や目的に応じた塗装選定が必要になりますし、塗装箇所の確認も重要です。事務機器や家電製品などの屋内で使用される製品、建築部品や自動車部品など屋外で使用する製品によって塗料選定は変わりますが、屋外製品の場合は耐腐食性、耐候性が重要になります」

「金属塗装」のほか、同社が持つ塗装技法は多岐にわたる。ハンマーで叩いたような模様を持つ塗装方法で、視覚的にも触覚的にもデザイン性に優れた仕上げ効果を実現する「ハンマートン塗装」、レザー状の凹凸と皮革の持つ素材感を出した特殊な塗装方法での「レザートーン塗装」、エポキシ樹脂を基にした塗料を使用する塗装で、非常にはがれにくく、耐薬品性や耐水性に優れた塗膜を形成するエポキシ塗材を用いた塗装、防水性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)塗装やプラスチック製品の外観品質が向上し、表面硬度を強化するプラスチック塗装も可能だ。

こうした塗装作業を工場で担う社員のモチベーションを高めてきたのが、吉野さんの他に例を見ない経営理念だ。吉野さんは日本体育大学卒業後、新卒で地方公務員になり、28年に及ぶ勤務の中で10のセクションを経験後、同社の創業者である父親から事業をたたむ話を聞かされたことで一転、事業承継に舵を切り、50歳で公務員を辞め、塗装業の経営を担うようになった経歴を持つ。

「会社に入ってまず、自分の夢の実現よりもこの会社の発展、社員の幸せ向上を優先することを決意しました。従業員一人ひとりが集まって、現場で成果を出してくれた結果、法人という人格が成り立つわけです。であれば、会社を守るのではなくて人を守ることを優先すべきなのは明確でしょう。社長が社員に命令、指示を出し実行させるべき場所ではないとの考えの下、社員の自主性を伸ばし、意見を吸い上げ、自分たちの会社を自分たちで創り上げることを大事にしています」

この中で重視するのが給料だ。

「 私の経営に対する考え方として、会社のために利益をストックするのではなく、社員に還元するべきだと思っています。社員が努力した成果は必ず、給料に反映させます。何年働いても据え置きの会社は多く、離職が必ず起こります。年功序列などはなく、やる気を行動に移せる社員が評価される社員間評価も採用しました。2024年には賃金テーブルを改定して、現行の給料額の2倍を3年以内に実現できるよう、一丸となって取り組みを進めています。人件費にかける予算を全社員に公開して、その範囲で自分たちの給料をどう設定しても構わないという仕組みです。この取り組みの概要を社内に発表したとき、『2倍ってそんなことあるか』と驚く者、『あの社長、きっと本気だぞ』とワクワクする者など、その反応は様々でした。しかも驚いたことに、私の宣言直後、どうやったら2倍にできるかを社員同士が議論し始めたのです。誰から指示されるでもなく、目標達成のためにどう行動するかを自分たちで話し合う。私が代表に就任したときには絶対に見ることのできなかった光景です」

入社後、業務全般を掌握した吉野さんの現在の日常業務は経営に特化し、作業は社員に任せるスタンスを貫く。

「私のような公務員経験者ができるとしたら、100%経営特化です。何故ならば、中小企業向けに用意されている数多くの補助金、助成金を得るために必要な読み解く力があるからです。現場は社員、経営は社長、その両輪が同じ方向へ同じスピード、パワーを出せる企業が今後伸びる企業、残る企業だと確信しています」

こうした様々な取り組みが評価され、独立系調査機関一般社団法人企業価値調査機構が人的資本要綱に沿った調査を実施し、受賞企業を決定する2024年度のSMBエクセレント企業賞の金属塗装部門で受賞した。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 東名通商

TEL/046-205-0811 046-205-0812

Eメール/tm.tec@aq.wakwak.com

Eメール/tm.tec@aq.wakwak.com

河川内橋脚補修・補強工事の作業効率化

ドライな空間を短期間で構築する工法開発

ドライな空間を短期間で構築する工法開発

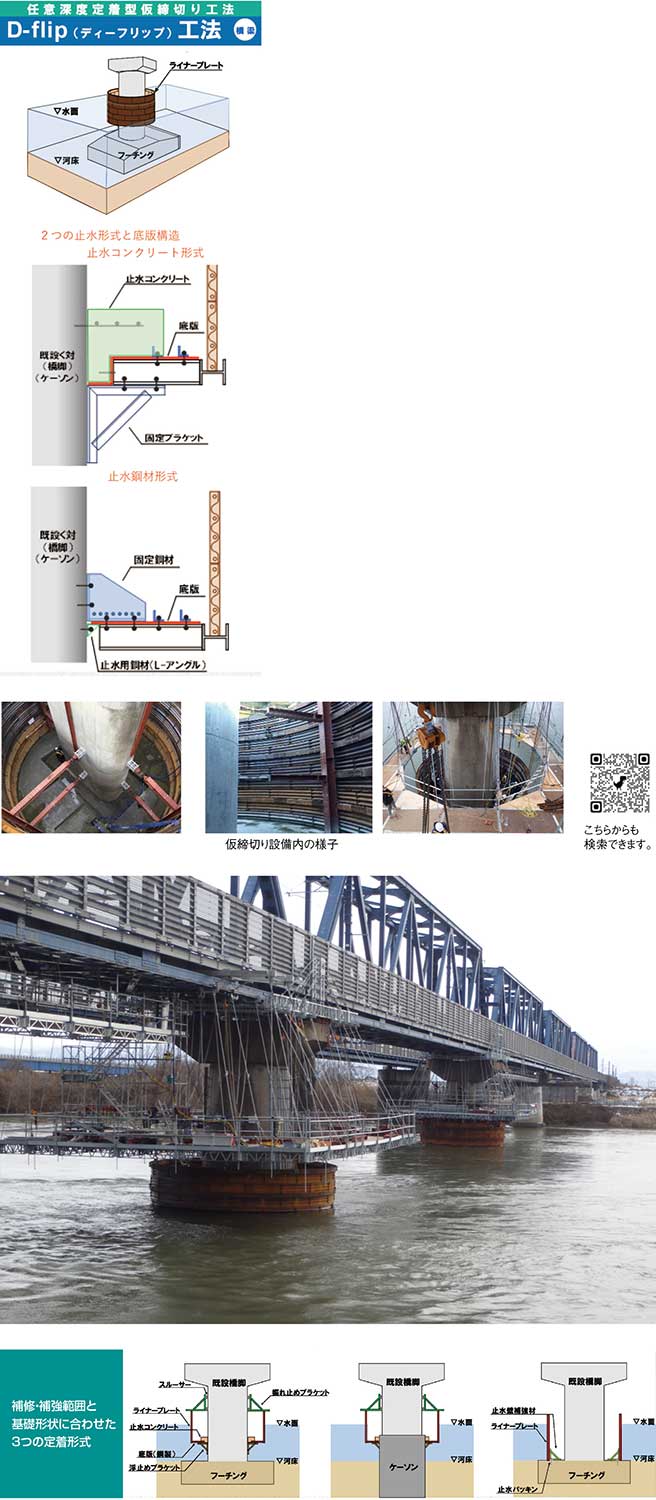

河川橋の耐震補強工事や補修工事の作業効率を向上させる技術の開発で実績を重ねてきた『第一建設工業株式会社』が新たに開発した『D-flip(ディーフリップ)工法(任意深度定着型仮締切り工法)』が好評だ。河川内橋脚の補修工事の作業現場に小規模な仮締切り設備を設け、ドライな空間を構築するもので、工期短縮やコストダウンに寄与する画期的な工法だ。

『D-flip工法』は、移動式作業用足場装置や高架橋用移動式足場装置、高架橋用移動式足場装置スライド移動工法など同社が開発した工法と並ぶ工法で、同社の開発意図は明確だ。

「河川内橋脚の 耐震補強工事や補修工事においては、施工のための桟橋などの渡河設備や仮締切り設備を構築するのが一般的ですが、これらの設備構築には多大なる工期や費用を必要としていました。鋼矢板式の在来工法は鋼矢板を河床に打込むことで作業空間を構築するため、補修、補強の範囲が僅少であっても仮締切りの範囲は大規模となり、鋼矢板の打込みには大型重機が必要でした。こうした課題のソリューションとなるのが『D-flip工法』です」

同工法は、ライナープレートによる止水壁と底版、締切り深さに応じた止水構造で仮締切り設備を構築するもので、システム吊り足場により渡河通路と作業床を構築し、仮締切り設備を沈設するための吊り設備を設置。河川H.W.Lを支障しない高さまで作業床のみを降下させ仮締切り設備構築のための桁下空頭を確保。作業床上でライナープレート、底版、補助材などの仮締切り設備を組立て吊り上げる。沈設に支障する作業床を撤去(開口)し、仮締切り設備を所定の高さまで沈設。躯体と定着した後、止水コンクリートの打設や止水鋼材を設置し、水中ポンプで水を排除する手順で進める。吊り足場による河川上空のアプローチとすることで、河川工事の制約となる出水期間を有効に活用できる。構築に大型重機械は必要なく、補修、補強に必要な範囲のみに限定した仮締切り空間を構築できるため、短期間で施工を完了することができるのが特長だ。橋脚躯体だけでなく、ケーソン基礎やフーチング天端への定着も可能だ。

(ライター/斎藤紘)

『D-flip工法』は、移動式作業用足場装置や高架橋用移動式足場装置、高架橋用移動式足場装置スライド移動工法など同社が開発した工法と並ぶ工法で、同社の開発意図は明確だ。

「河川内橋脚の 耐震補強工事や補修工事においては、施工のための桟橋などの渡河設備や仮締切り設備を構築するのが一般的ですが、これらの設備構築には多大なる工期や費用を必要としていました。鋼矢板式の在来工法は鋼矢板を河床に打込むことで作業空間を構築するため、補修、補強の範囲が僅少であっても仮締切りの範囲は大規模となり、鋼矢板の打込みには大型重機が必要でした。こうした課題のソリューションとなるのが『D-flip工法』です」

同工法は、ライナープレートによる止水壁と底版、締切り深さに応じた止水構造で仮締切り設備を構築するもので、システム吊り足場により渡河通路と作業床を構築し、仮締切り設備を沈設するための吊り設備を設置。河川H.W.Lを支障しない高さまで作業床のみを降下させ仮締切り設備構築のための桁下空頭を確保。作業床上でライナープレート、底版、補助材などの仮締切り設備を組立て吊り上げる。沈設に支障する作業床を撤去(開口)し、仮締切り設備を所定の高さまで沈設。躯体と定着した後、止水コンクリートの打設や止水鋼材を設置し、水中ポンプで水を排除する手順で進める。吊り足場による河川上空のアプローチとすることで、河川工事の制約となる出水期間を有効に活用できる。構築に大型重機械は必要なく、補修、補強に必要な範囲のみに限定した仮締切り空間を構築できるため、短期間で施工を完了することができるのが特長だ。橋脚躯体だけでなく、ケーソン基礎やフーチング天端への定着も可能だ。

(ライター/斎藤紘)

第一建設工業 株式会社

TEL/025-241-8111

インフラ事業で日本をつくる

技能実習生対象に日本語教育実施

技能実習生対象に日本語教育実施

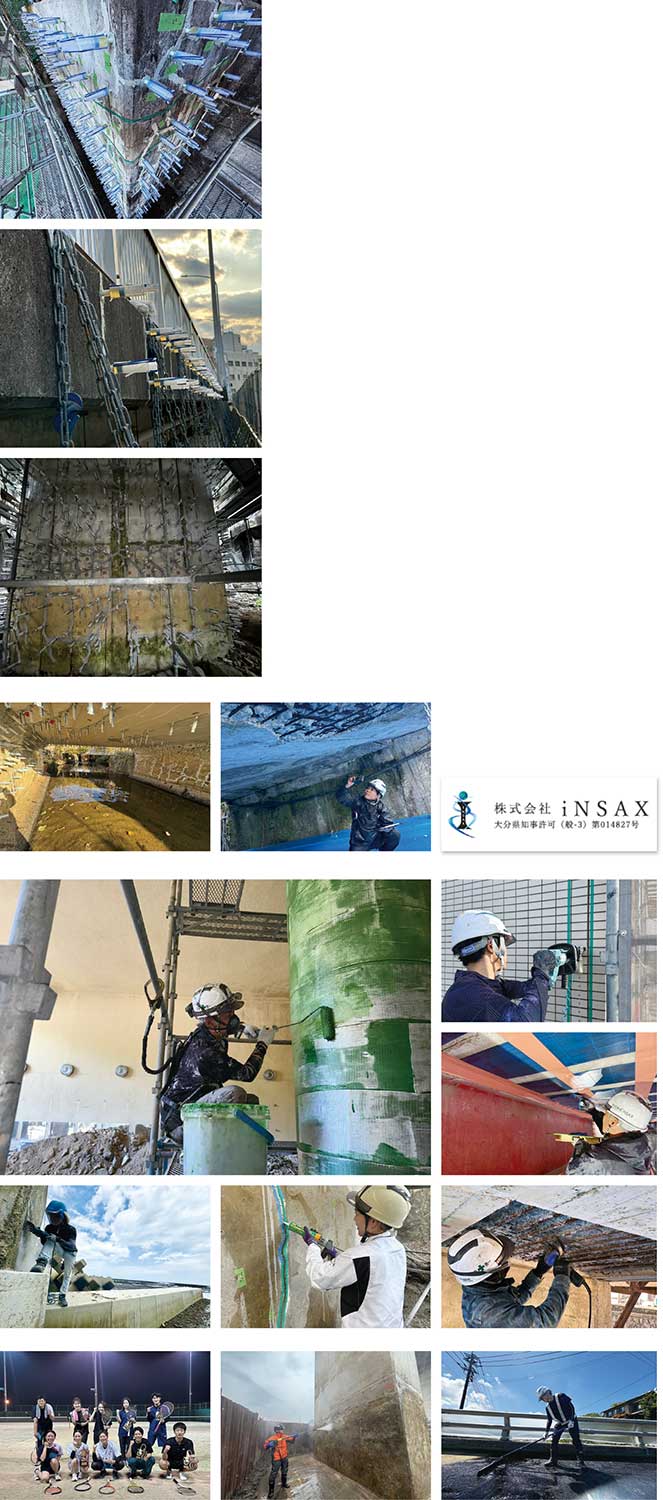

大分県宇佐市の『株式会社iNSAX』は、橋梁やトンネルの補強、道路の造成など社会を支える公共インフラ関連工事で躍進してきた会社だ。実家の土木業を見て育ち、大学時代にはアジア数か国を飛び回りそこで日本のインフラ技術の高さに感動した代表取締役佐矢優さん。グローバルな環境で培われた感性と従来の土木業界にとらわれないユニークな発想→行動力で事業を牽引してきた。地震大国である我が国において、重要な役割を果たすであろう耐震・補強事業に情熱を持ち新規事業にも挑戦を続ける会社だまた、日本で働く以上、日本語でのコミュニケーションが円滑に行えるようにと、日本で働く外国人技能実習生を対象に日本語教育に力を入れる。

同社の取り組む橋梁補修工事は、いわば橋のお医者さんであると佐矢さんは語る。主な工事内容は、剥落防止工、床版補強工、支承取替工、壁高欄補強工、CFアンカー工(炭素繊維シート)、断面修復工事などだ。「交通安全施設工事」の主な工事内容は、道路遮音壁、落石防護柵、ガードレール・フェンス、標識、道路反射鏡などの設置。「トンネル補修工事」は、トンネルのコンクリートに発生したヒビ割れにエポキシ樹脂を低圧で注入して補修する工事。先代の知識・経験・技術に加え、新しい時代のテクノロジーを融合させた施工技術と管理体制を構築していくことを重要視しする一方で、「心をベースとした経営体制」に注力している。また、橋脚に補強鋼材を取り付けることで構造物の耐震力をアップさせる「耐震補強工事」も行う。同社のスタッフは、厚さ3ミリほどの薄い鉄板と耐震補強繊維シートをコンクリート柱に巻き付け固定する JSPAC耐震工法施工管理士に認定されている。

大学卒業後にタイで日本語教師をしていた経験から、技能実習生を対象に日本語教育を実施している。

「工事の現場で日本語でのコミュニケーションが円滑に行えるようにしておかなければ、孤立など様々な弊害が発生し、雇用側もされる側もデメリットでしかありません。この課題を克服するため、当社は建築系で頻繁に使われる専門用語を日本で働く外国人の方々に向けて教育指導を行っています」

この取り組みは、「教育・学術支援」として宇佐市と連携をとりながらボランティア行っているもので、日本人最年少でタイのバンコクの大学教授として日本語講師を2年間勤めた佐矢さんなどの経験を生かした事業だ。「日本の地域・社会をよりよくするため、できることは精一杯の努力で情熱を持ち挑戦を続けていきたい」と語る。

(ライター/斎藤紘)

同社の取り組む橋梁補修工事は、いわば橋のお医者さんであると佐矢さんは語る。主な工事内容は、剥落防止工、床版補強工、支承取替工、壁高欄補強工、CFアンカー工(炭素繊維シート)、断面修復工事などだ。「交通安全施設工事」の主な工事内容は、道路遮音壁、落石防護柵、ガードレール・フェンス、標識、道路反射鏡などの設置。「トンネル補修工事」は、トンネルのコンクリートに発生したヒビ割れにエポキシ樹脂を低圧で注入して補修する工事。先代の知識・経験・技術に加え、新しい時代のテクノロジーを融合させた施工技術と管理体制を構築していくことを重要視しする一方で、「心をベースとした経営体制」に注力している。また、橋脚に補強鋼材を取り付けることで構造物の耐震力をアップさせる「耐震補強工事」も行う。同社のスタッフは、厚さ3ミリほどの薄い鉄板と耐震補強繊維シートをコンクリート柱に巻き付け固定する JSPAC耐震工法施工管理士に認定されている。

大学卒業後にタイで日本語教師をしていた経験から、技能実習生を対象に日本語教育を実施している。

「工事の現場で日本語でのコミュニケーションが円滑に行えるようにしておかなければ、孤立など様々な弊害が発生し、雇用側もされる側もデメリットでしかありません。この課題を克服するため、当社は建築系で頻繁に使われる専門用語を日本で働く外国人の方々に向けて教育指導を行っています」

この取り組みは、「教育・学術支援」として宇佐市と連携をとりながらボランティア行っているもので、日本人最年少でタイのバンコクの大学教授として日本語講師を2年間勤めた佐矢さんなどの経験を生かした事業だ。「日本の地域・社会をよりよくするため、できることは精一杯の努力で情熱を持ち挑戦を続けていきたい」と語る。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 iNSAX

TEL/090-8413-0563

Eメール/ info@insax-jp.com

Eメール/ info@insax-jp.com

機械設置やインフラ事業で実力発揮

周到なプロセスと専門的技術が強み

周到なプロセスと専門的技術が強み

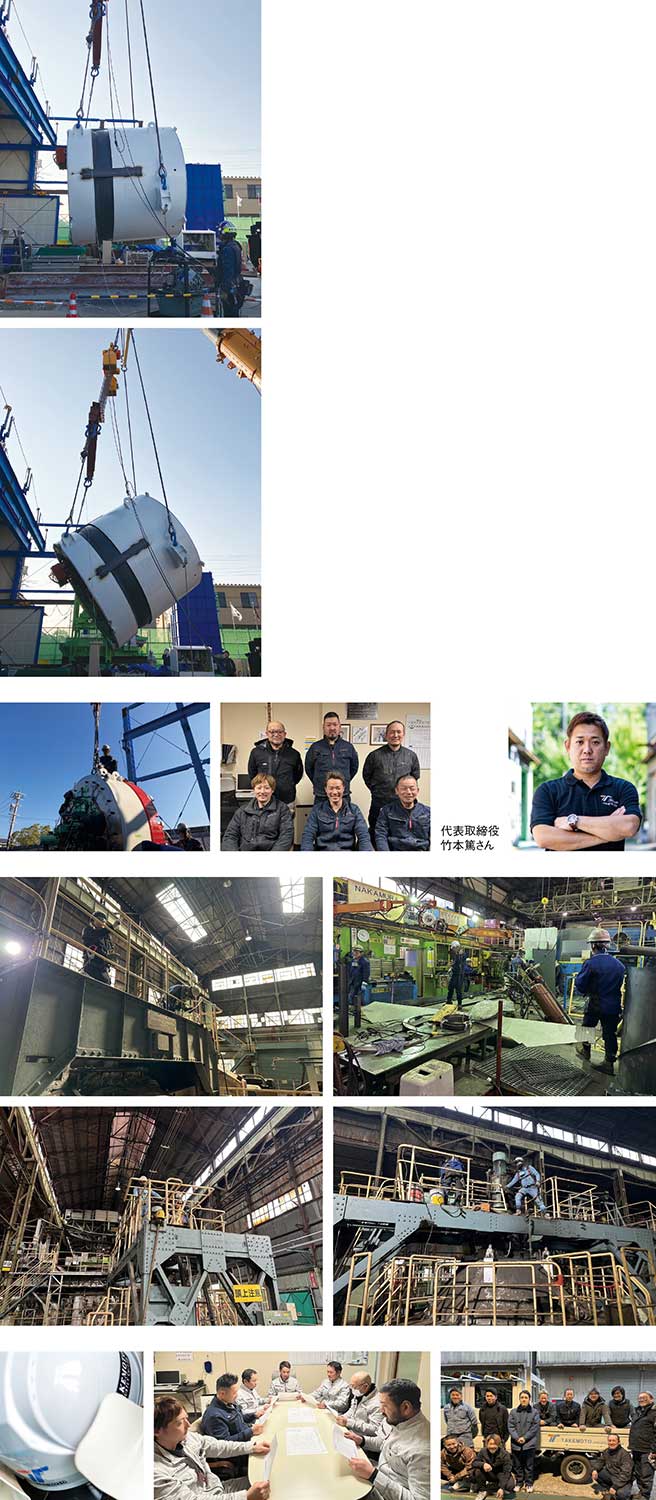

大阪市の『株式会社竹本工業』は、機械器具設置やインフラ事業、重量物や配管の工事、鉄筋工事、解体工事などを幅広く手がけ、製造業や社会生活を支えてきた会社だ。10代から建築業界で働き、27歳で独立。約10年間、個人事業として基盤を築いた後、2015年に法人化を果たした代表取締役の竹本篤さんの経験と技術力、経営手腕が事業の推進力だ。中核となるのは『機械器具設置、プラント設備工事、メンテナンス』と『インフラ事業』だ。

「機械機器設置とは、機械器具の組み立てなどによる工作物の建設や工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。当社では、主にシールドマシーンや変圧器などインフラに関わる機器の設置を行っています。スタッフは様々な資格を保有していて、豊富な知識と実績で確実に施工します。インフラ事業は、社会生活を支える欠かせないもので、インフラを止めないために様々な工事に対応できる体制を整えて日々活動し、社会がより豊になるように高い技術と安全対策でライフラインを守り続けます」

同社の特長は、これらの事業を周到なプロセスで遂行することだ。依頼された業務を円滑に進めるため、見積りから施工まで一貫してマネジメントを行う「総合的なマネジメント」、効率よく業務を進めるため、工程一つひとつを管理し、進行する「プロジェクト管理・進行」、人々の安全や生活に直結する工事のため、隅々までチェックし、確かな品質を確保する「品質確保・チェック」を確実に実行し、依頼主の企業の満足度の最大化を図ってきた。こうしたプロセスで業務を一線で担う同社のスタッフは10人。全員が20〜30代の若さで機動力が強みだが、それだけではない。ガス溶接主任者、 JIS溶接技能者(ステンレス)、 JIS溶接技能者(半自動)、 JIS溶接技能者(アーク)などの資格を持ち、その専門的な知識と技術を生かせるのも強みだ。竹本さんは、こうした資格をスタッフが取れるように資格に必要な知識を修得させる技能講習や特別教育にも力を入れている。その範囲は特殊車両の運転や電気工事、安全衛生管理、ダイオキシン撤去などに及ぶ。

(ライター/斎藤紘)

「機械機器設置とは、機械器具の組み立てなどによる工作物の建設や工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。当社では、主にシールドマシーンや変圧器などインフラに関わる機器の設置を行っています。スタッフは様々な資格を保有していて、豊富な知識と実績で確実に施工します。インフラ事業は、社会生活を支える欠かせないもので、インフラを止めないために様々な工事に対応できる体制を整えて日々活動し、社会がより豊になるように高い技術と安全対策でライフラインを守り続けます」

同社の特長は、これらの事業を周到なプロセスで遂行することだ。依頼された業務を円滑に進めるため、見積りから施工まで一貫してマネジメントを行う「総合的なマネジメント」、効率よく業務を進めるため、工程一つひとつを管理し、進行する「プロジェクト管理・進行」、人々の安全や生活に直結する工事のため、隅々までチェックし、確かな品質を確保する「品質確保・チェック」を確実に実行し、依頼主の企業の満足度の最大化を図ってきた。こうしたプロセスで業務を一線で担う同社のスタッフは10人。全員が20〜30代の若さで機動力が強みだが、それだけではない。ガス溶接主任者、 JIS溶接技能者(ステンレス)、 JIS溶接技能者(半自動)、 JIS溶接技能者(アーク)などの資格を持ち、その専門的な知識と技術を生かせるのも強みだ。竹本さんは、こうした資格をスタッフが取れるように資格に必要な知識を修得させる技能講習や特別教育にも力を入れている。その範囲は特殊車両の運転や電気工事、安全衛生管理、ダイオキシン撤去などに及ぶ。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 竹本工業

TEL/06-4307-6744

Eメール/takemoto@fj8.so-net.ne.jp

Eメール/takemoto@fj8.so-net.ne.jp