プロフェッショナル

困りごとを抱えた子どもから高齢者まで支援

スタッフの幸せ考慮し運営

「何をやるにしても自分がちゃんと理解して手を動かして、把握したものでないと失敗する可能性があるという戒めをもって事業を展開しようと思う。流行りに流されず、またマネーゲームのようなやり取りなどは柄に合わないので無理せずに、とにかく努力、とにかく勉強。関わってくれる人たちのために、経済と道徳の両輪をしっかり回して、頑張っていこうと思う」

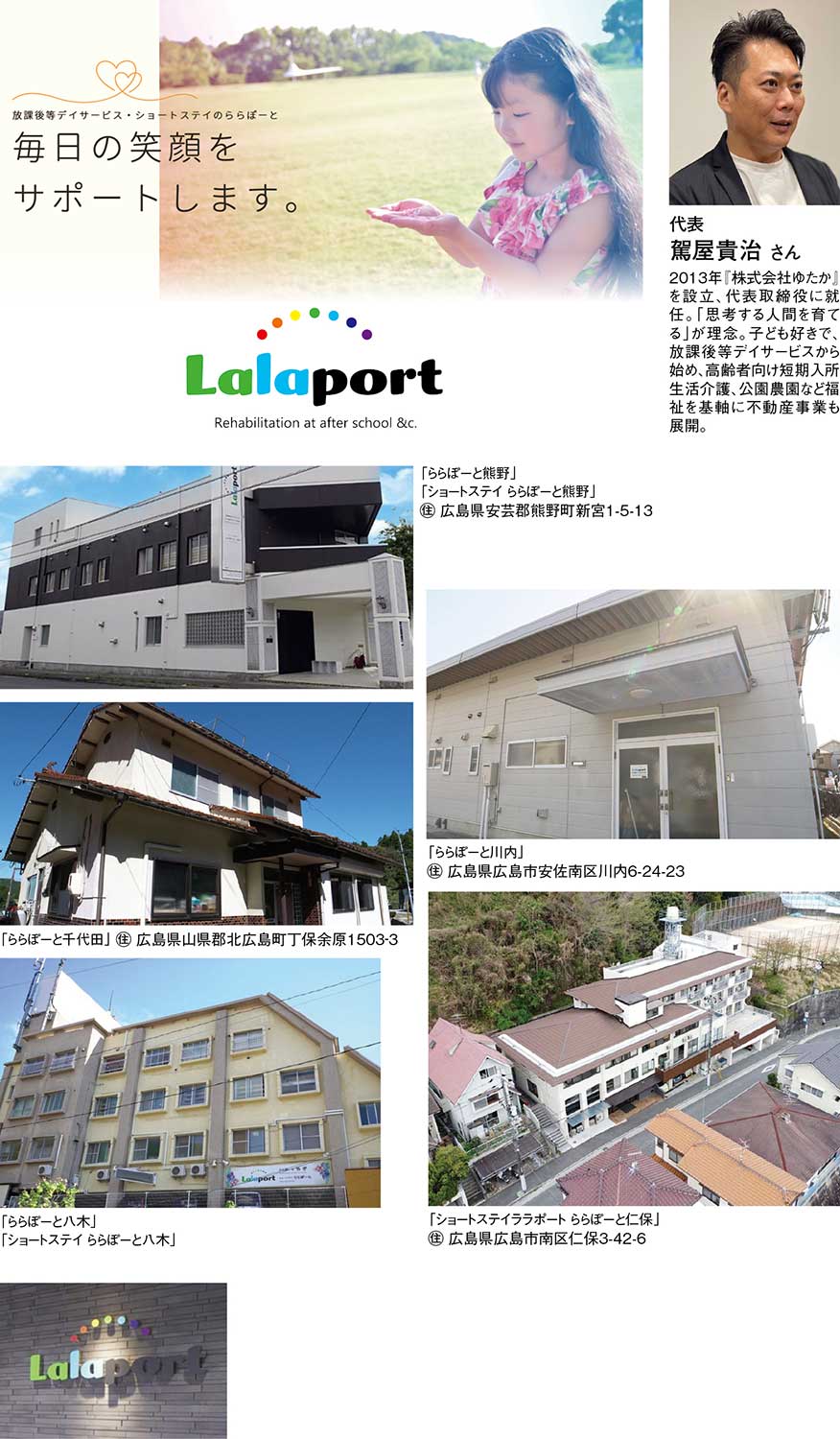

150人のスタッフを擁し、放課後等デイサービス、短期入所生活介護(ショートステイ)、公園農園の3事業を広島市で展開する『株式会社ゆたか』代表の駕屋貴治さんが事業で貫くスタンスだ。各事業の課題や制度の問題点を見極め、独自のコンセプトで運営する鋭敏な経営感覚が際立つ経営者だ。3事業に加え、福祉事業に必要な物件の確保に寄与する不動産事業や施設利用者やスタッフが憩える農園を運営するほか、障がい福祉のグループホームや就労支援B型事業にも業務のウイングを広げる計画を進め、暮らしや心身に悩みや困りごとを抱えた人たちを多角的に支援していく決意だ。

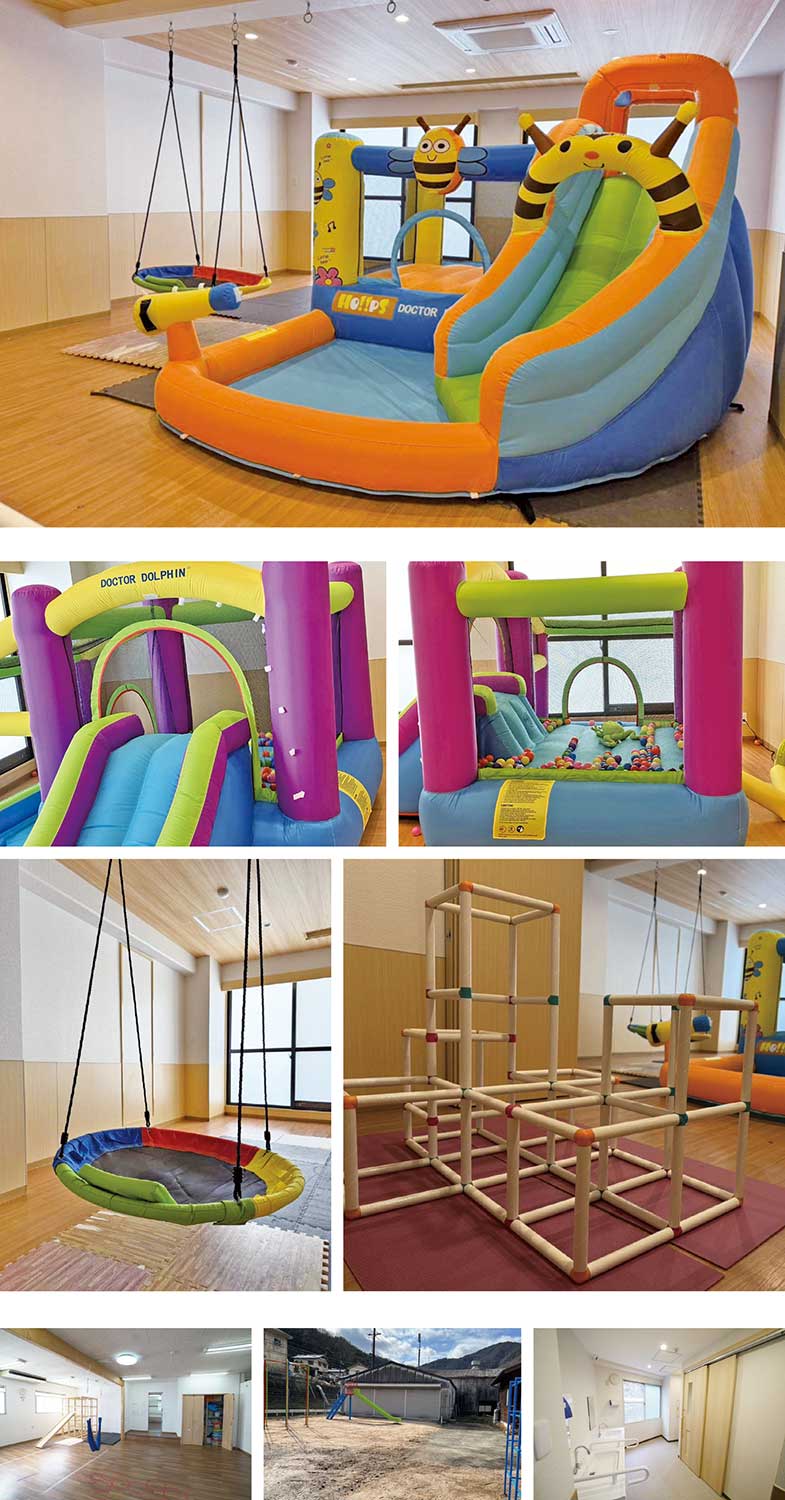

支援を必要とする障がいのある子どもや発達に特性のある子どもための放課後等デイサービスは、子どもが将来、自律してできることが増えるよう、基礎的な生活動作練習、認知発達の視点での支援、自分から学ぶことのできる力を身に付ける集中力、持続力、注意力、言葉の理解、聞く力、我慢する気持ち、コミュニケーション力などを根拠に基づいた独自の仕組みで療育支援する。個別支援や集団支援の中で、主に遊びを軸として感覚統合や総合運動を取り入れ、ミュージックケアや自然体験、外出や余暇支援なども合わせて楽しく支援を行う。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフも在籍しており、子どもの状況に合わせた支援を組み立てている。

「子どもは、日本にとって大事な存在だと思います。私自身も再婚の際、一緒になった当時小学6年生の子どもが発達障害をもっており、まずはこの子に療育をやってくことに取り組みました。自分は専門的な資格を持っていませんが、書籍を買いまくり、猛勉強し、資料を作り、社内研修を繰り返してスタッフみんなで専門的な支援が行えるよう仕組みをつくりました」

放課後等デイサービスの運営には特別学級や特別支援学校の課題が背景にあるという。

「事業者として思うことですが、学校側はもうちょっと実施方針を見直すべきではないかと思うことがあります。特に学校は子どもの将来に大きな影響を与える場ですから、子どもの将来の選択肢を一つでも多くできるような具体的な取り組みを組織として取り入れていただきたいと願います。もちろん良い先生もたくさんおられますが、先生任せではなく、学校としての活動や機能もしっかり取り組んで欲しい。私も実際、自分の子どもで実体験しましたが、当時通っていた中学校の特別学級ではそういった具体的な取り組みがほぼされておらず、ただ3年の時間を過ごしただけのように感じました。学校としては管轄外といわれるかもしれませんが、実際子ども自身にとって大きな問題だと思います。そのための放課後等デイサービスであることは理解していますが、特別学校や特別学級なわけですから、せめて脳機能や神経発達など最低限のメカニズムの理解は必要だと思います。教科学習以前の子どもさんが多いわけですから。しかし、こうした状況に腹を立てても仕方ないので、当社では一人でも多くの子どもさんが、いかに早期療育が大切か、ということをしっかり発信し、支援を行っています。また、当社の児童専用のショートステイは、子どもが安心して泊まって、お風呂に入ってご飯を食べることができる。その間親御さんはリフレッシュすることができ、円滑な家庭環境を維持することや虐待防止、児童相談所案件決定までのつなぎなどでに役立っていると思っています」

短期入所生活介護は、要支援や要介護の認定を受けた高齢者が自宅と同じような環境で生活が送れるよう食事、入浴、排泄など日常生活のサポートを行う。トイレも車椅子でも楽に利用できるように共有スペースからのアクセスがよい場所に確保している。ここでは利用者の心身機能の維持、介護負担の軽減、精神的な負担の軽減を図るほか、家族の病気や冠婚葬祭、旅行などで一時的に高齢者を介護ができなくなった場合などに利用できる。

「静かな環境で、心穏やかに生活が送れるよう心掛けています。家庭的で明るい雰囲気の環境を作り、皆さまから頼られるショートステイを目指しています」

公園農園は、様々な行事や活動スペースとして、日々利用している。夏は大型プールやバーベキュー、また年間を通じて大運動場でのスポーツ活動やアスレチックの利用を行っている。農園では栽培したスイカを使ったスイカ割りやビザ窯でのピザ作り、季節の野菜収穫に果樹園でのフルーツ栽培や収穫、ジャムづくりなど活動内容は多様だ。また、子どもに合わせ内容を自由に組み替えての活動を行っている。トイレやシャワー、キッチン、休憩スペースなどを備えたレストハウスもあり、農園全体が安全で自由な活動がのびのびと行える環境が整っている。

「子どもは外で遊ぶことがとても大切であり、子どもが元気いっぱい遊ぶことができる自社の専用公園を造ろうと決意し、ちょっと田舎で広い土地を購入、レストハウスも造りました。さらに遊具、ピザ窯、池、農園を次々と設置し、利用を開始しました。この公園農園は、スタッフが疲れをいやす場にもなっています」

駕屋さんが不動産事業を展開するビジョンも明確だ。

「不動産事業は、三つの目的から設立しました。一つ目は、福祉目線での視点。福祉事業所はどうしても物件を借りたり購入したりしてから施設を始めますが、予算の関係で一から建てるということはほぼできません。消防法はもとより、近隣との兼ね合いが重要です。放課後等デイサービスは大声や騒音がかなり出るため、立地を厳選し、近くに民家がない場所を選び、ビルを購入しました。二つ目は、保護者と児童の目線です。ご家庭の事情で家に居られない場合など一時避難に使えるのではないかと考え、古民家を安く購入し、避難場所として児童相談所の相談員へ告知しています。三つ目は、経済の問題です。V字回復をしたきっかけを教えてくれた公認会計士の先生に『道徳のない経済は犯罪だけど、経済のない道徳は寝言。しっかり利益をだせ』と厳しい指導を受け、不動産事業では仲介売買をメインに利益を出し、不動産事業として黒字化できています。将来のビジョンとしては、この三つの目標を忘れず、収益性のある賃貸物件を多く所有していこうと思っています」

駕屋さんは、『一般社団法人ライフ』も設立、休眠状態にしている。2026年4月に障がい福祉のグループホームと就労支援B型事業所を設置する予定だ。グループホーム設置は、放課後等デイサービスを利用している子どもの親御さんからの要望だったという。小学校から高校まで長い間通ってくれており、さて卒業後はどうしよう。グループホームはやらないのですか? やって欲しい、という意見が少数だがあった。それはやるしかないと思っていたが、全体事業のなかでなかなか手が付けれられず、ようやく今に至った。就労支援B型事業所は障がいや年齢、体力などの理由から、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい人に対して就労の機会や生産活動の場を提供する場だ。駕屋さんは、子どもが放課後等デイサービスを卒業し、成人となり、グループホームに住んで、就労で働き、親から自立して暮らしていくというモデルを構想する。

もう一つ、農園を就労の場として提供することも計画している。

「就労施設として農産物を加工をしたり、またはそのまま販売したりして利益を出す。現プランではブランドサツマイモと春キャベツを交互にやる方向で、モデルとして、ある地区の組合長さんと調整中です。地元の人も地域が荒れずに済むし、地産地消でもあり、地域のお仕事にもなるお互いウインウインになるように仕組みを作りたいと思っています。この仕組みが実現すれば、各地域に仕組みを展開できるでしょう」

駕屋さんは、会社をホールディング化して事業全体を効率的に管理する環境を目指す。

「今後のビジョンは、一つの法人を150人規模以下で抑え、その法人をいくつも作っていくというイメージで進んでいく予定です。私がグループ全体の利益に対してきちんと責任を負うべきだと思い、ホールディング化に着手しました。大きな理念や方向性は私が各社に出し、それぞれの会社はその社長の性格でカスタムできるほうがいいと思うからです。また内部の研修で療育手法、個人のスキルや資質向上、思考法、道徳などを身に着けて業務に励むスタッフ、幹部、管理者、責任者の方々には最大限の恩返しをしたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

Eメール/yutaka.welfare.yagi@gmail.com

管理の高度化多様化視座に包括的サポート

長期修繕計画見直しも支援

「マンションをより良い場所にするために邁進する」

マンションの課題解決型の管理コンサルティングに特化した事業で躍進する『ベタープレイス株式会社』代表取締役の廣居義高さんの決意だ。マンション管理の内容やコストの見直し、管理組合運営、基幹事務のサポート、管理のプロであるマンション管理会社の選定などコンサルティングの内容は多岐にわたり、その的確なアドバイスで声価を高め、今では拠点の近畿圏だけでなく、東京首都圏、名古屋、福岡エリアのマンション管理組合からも相談が寄せられるほどだ。

「マンションといっても様々な居住形態があり、子育て世帯中心、共働き世帯中心、高齢者中心など生活スタイルや所有目的は違い、望まれるサービスも千差万別です。また、規模も設備も築年数も住環境も異なります。マンション管理の役割は、住まいとしての快適性と安全性、そして資産としての価値を長きにわたって守ることですが、時代とともに高度化、多様化しています。それにもかかわらず、管理を委任される管理会社は国土交通省から発信されるマンション標準管理規約や標準管理委託契約書に則った一律の管理が基本になっているように思います。その点、当社は各マンションにとって最適な管理になるよう多角的視点でコンサルティングを行うのが大きな特長です」

そのコンサルティングメニューには、六つの柱がある。一つは「新たな価値を創造するトータルコンサルティング」だ。

「管理組合様、区分所有者様、管理会社様など、多様な立場のみなさんと対話し、協働しながら総合的なコンサルティングを行い、最適なソリューションをご提案し、マンション管理の新たな価値創造を目指します。また、マンション管理に関する各種セミナーも企画、催しています」

二つ目が「管理組合のマネジメント、組合運営の効率化をサポート」。

「マンション管理における収支バランスの改善やコスト削減など、基幹事務をマネジメントします。また、ITを用いたコミュニケーションの構築やアプリケーション開発による人的作業の軽減、ICTを活用した情報共有など、様々な面から組合運営の効率化をサポートします」

三つ目が「管理組合の要望に応じたフレキシブルな対応」。

「マンション全体の総合管理はもちろん、例えば清掃や設備点検、緊急対応といった建物管理業務、あるいは会計や出納をはじめとする事務管理業務など、ご要望に応じた部分的なサポートも可能です。理事会支援、管理組合運営支援を基に管理組合さまの頼れるパートナーとして臨機応変に対応します」

四つ目が「管理会社をリプレイスする際のリサーチとバックアップ」。

「現行の管理会社の業務分析、コストの見直し、課題の抽出など、管理会社を変更する場合のコンサルティングを行います。変更を具体的に進める際には、マンション特性を考慮した管理会社のコーディネートから総会決議での合意形成まで、全面的にバックアップします」

五つ目が「建物の維持保全に関するコンサルティングとプランニング」。

「日常や定期の点検からメンテナンス、経年劣化に伴う補修工事や修繕工事、中長期の修繕計画、さらには修繕積立金の見直しや資金計画の立案など、マンションの維持保全に関するきめ細かなコンサルティングを行い、居住性と資産価値を守るための最適なプランをご提案します」

六つ目が「管理組合の専門家代行業務」。

「プロ理事長、専門家監事、外部管理者、防火管理者代行、監査業務など管理組合組織内の役割を専門家としてプロ代行をお受けします。もちろん、規約改正も含めて代行業務の有効性や責任範囲なども明文化をして整備いたします」

特に居住者の関心が高い管理費会計についても、収入と支出を分析して、管理会社への経費を始め、支払いを科目別に見直して支出削減を提案したり、修繕積立金の適正額を導くための 長期修繕計画の見直し支援も行う。また、同社と管理組合の顧問契約の基本料を月額3万円と良心的な価格に設定している。

「人間と同じくマンション管理にも健全、不健全があります。当社はプロの目線からマンション管理を健全化する病院のような存在であり、コンサルティング料は不健全なマンションを健全な状態にするための治療費と思っています」

締結した顧問契約では、一カ月毎に解約を申し出ることができるという。

廣居さんは、2019年の起業時に、マンション理事会アプリを開発し、無料で提供している。発議された議案に対し回答期限を設定、クラウドにアップされた資料を共有、閲覧して検討し賛否を投票できるもので、議事録の保存や管理規約の確認などに活用できる。

廣居さんは大学卒業後、ゼネコンへ就職し、1999年にはマンション開発デベロッパーに転職。顧客へ生活の場を提供する事業に従事していたが、「マンションを購入し居住する人達が満足してくれたかどうかは、暮らしや生活を見届けなければ分からない」と、開発したマンションへの責任を果たすため、マンション管理会社へ転職したものの、マンションの個性に寄り添わない画一的なサービス、知識量の差に付け込むようなビジネスに対してののもどかしさがあり、「もっとお客様のためになれないか」という想いから2019年に起業し、事業をマンション管理コンサルティングに特化した『ベタープレイス株式会社』を設立した。

(ライター/斎藤紘)

Eメール/info@betterplace.co.jp

坂の上の雲を目指す努力報われ院長に就任

病院の課題解決に改革断行

大病院の院長には、医学に対する明確な理念、診療や手術、研究の実績、組織統治管理能力、周りからの信頼、人脈、コミュニケーション能力などが求められる。これらの要件を満たす典型例が、病院に入局してから14年後の2023年6月に経営トップに就いた『新東京病院』院長兼心臓血管外科主任部長の中尾達也さんだ。坂の上の雲を目指して歩んできたその足跡から医学に真摯に向き合ってきた姿が浮かび上がる。

2024年4月に開院55周年を迎えた『新東京病院』は、病床430床、約1000人の医療スタッフを擁して救命救急、入院手術機能を担い、外来機能は系列の新東京クリニックと新東京ハートクリニックが担う、全国でも類を見ない診療体制をとる大病院だ。中尾さんが2009年にこの病院に入職するまでの国内外での経験が院長就任に至る着実な歩みと資質形成に大きな影響を与えた。

中尾さんが医師の道を志すようになったのは、小学4年生のころに交通事故に遭い、2日間意識が戻らない間に臨死体験を経験。「この経験が、医師を目指すきっかけだったと思います」といい、広島大学医学部に進み、卒業後、第一外科に入局、小児外科、救急・ICU医療、一般消化器外科などを経験した後に専門を心臓血管外科に定めた。

JA広島総合病院に入職、世界で初めて全動脈グラフト(移植される組織)を使用した冠状動脈バイパス手術を成功させた恩師川上恭司心臓血管外科部長と出会い、心臓血管外科医としての心構えや基本的技術、患者や家族への接し方や振る舞いなどの手ほどきを受け、医学に向き合う理念が形成された。

中尾さんは川上部長の計らいで、RGEA(右胃大網動脈)グラフトを使った冠状動脈バイパス手術のデータをまとめたRGEAグラフトのやせ現象をナカオのスレンダーサインという名で発表、アメリカで最も有名な心臓血管外科専門の医学雑誌にも掲載された。

さらに中尾さんは川上部長の勧めでアメリカに留学、この機会に世界的な名医と出会い、学んだことが医療技術や知識の向上、人脈形成につながっていく。

勤務先のアルバート・アインシュタイン医科大学では、上司の丘ヤス医師の伝手で世界的に著名な心臓外科医ロバート・フレーター医師に師事した。

「丘先生にも良くしていただきましたが、フレーター先生にも研究に加えていただいたり、論文を共同執筆させていただいたりするなと、とても可愛がっていただきました」

その後、中尾さんは「モンテフィオーレ病院の手術を手伝って欲しい」との要請を受け、同病院で勤務、ここでも後々まで関係が続く恩師との出会いがあった。教育、臨床、新しい手術法の発見全てに貢献した人物に贈られるクリスタ・ハート・アチープメント賞を受賞した心臓外科のバイオニアのリチャード・ブロードマン医師。同医師から特別目をかけられたのは、ナカオのスレンダーサインやニューヨークに来てからの働きぶりが評価されてのことだった。

心臓外科医として研鑽を積んだ中尾さんは留学から2年半後に帰国。今度は、「もともと行きたかった」というオーストラリアに留学した。ブロードマン医師とフレーター医師の推薦もあり、シドニーのロイヤル・プリンス・アルフレッド病院での勤務が決まった。ここでも尊敬できる2人の恩師と出会った。一人は大動脈基部の大血管手術で名声のあったクリフォード・ヒューズ医師。もう1人は若手では手術の実カナンバーワンだったマチュー・ベイフィード医師。

「留学期間は2年でしたが、人との緑に恵まれ、手術の研鑽も積むことができ、実りあるものになりました。特にベイフィールド先生の手術の腕にはとても感銘を受け、私も必死に食らいつきました。結果、ご自宅にも招かれるほどとても可愛がっていただきました」

帰国後はJA広島総合病院に戻り、心謙血管外科主任部長に就任。10年勤めた後、新たなチャンスを求めて東京の病院で勤務する予定だったが、大学時代の同級生で『新東京病院』の山口裕己心臓血管外科主任部長から誘いがあり、即決し、入職した。ここで手術実績を重ね、2014年、退職した山口部長の後継の主任部長に就任した。その後副院長も兼務した。

その間も変わらず手術を続け、中でも、動脈瘤のすべての形態に適用でき、国産のステンドグラフトである「Frozenix」を用いた低侵襲のオープステントグラフト手術という治療を積極的に行い、症例数は国内でもトップクラスである。そして院長へと駆け上っていく。

中尾さんが院長になる前の『新東京病院』の内情は、異様な緊張感が漂い、派閥の存在する複雑な人間関係、個人プレーが当たり前、人的資源の喪失や倫理違反も横行といった環境が続いていたという。

「まず私は、すべてのスタッフが安心して長く働ける職場環境を整えようと、病院機能評価の取得や人事評価制度の導入、1年毎更新の就業規則の作成に取り掛かりました」

さらに全医師100人超と1対1の面談を実施し、そこで伝えたのが自立の重要性。

「自分の仕事をきっちりこなした上で、患者さんや周りのスタッフの気持ちを汲んで行動して貰いたい。それが自立です」

加えて中尾さんは、「道の真ん中を歩く」という自身の人生哲学の共有を促した。

「損得勘定に囚われず、うまい話に乗らず、寄り道をせず、堂々と道の真ん中を歩いていくことがまずは大事。苦しく辛い状況に直面することもありますが、道の真ん中を歩いていると、必ず手を差し伸べて支えてくれる人が現れます。だからこそ、人との出会いや緑を大切に、感謝の気持ちをもって欲しいのです」

病院の統括管理、心臓血管外科手術の施行と並行して動脈瘤のオープステントグラフト手術の海外への普及にも取り組む中尾さんの坂の上の雲を目指す活動はこれからも続く。

(ライター/斎藤紘)

課題を抱えた組織のソルーションを実現

顧客の満足度最大化を追求

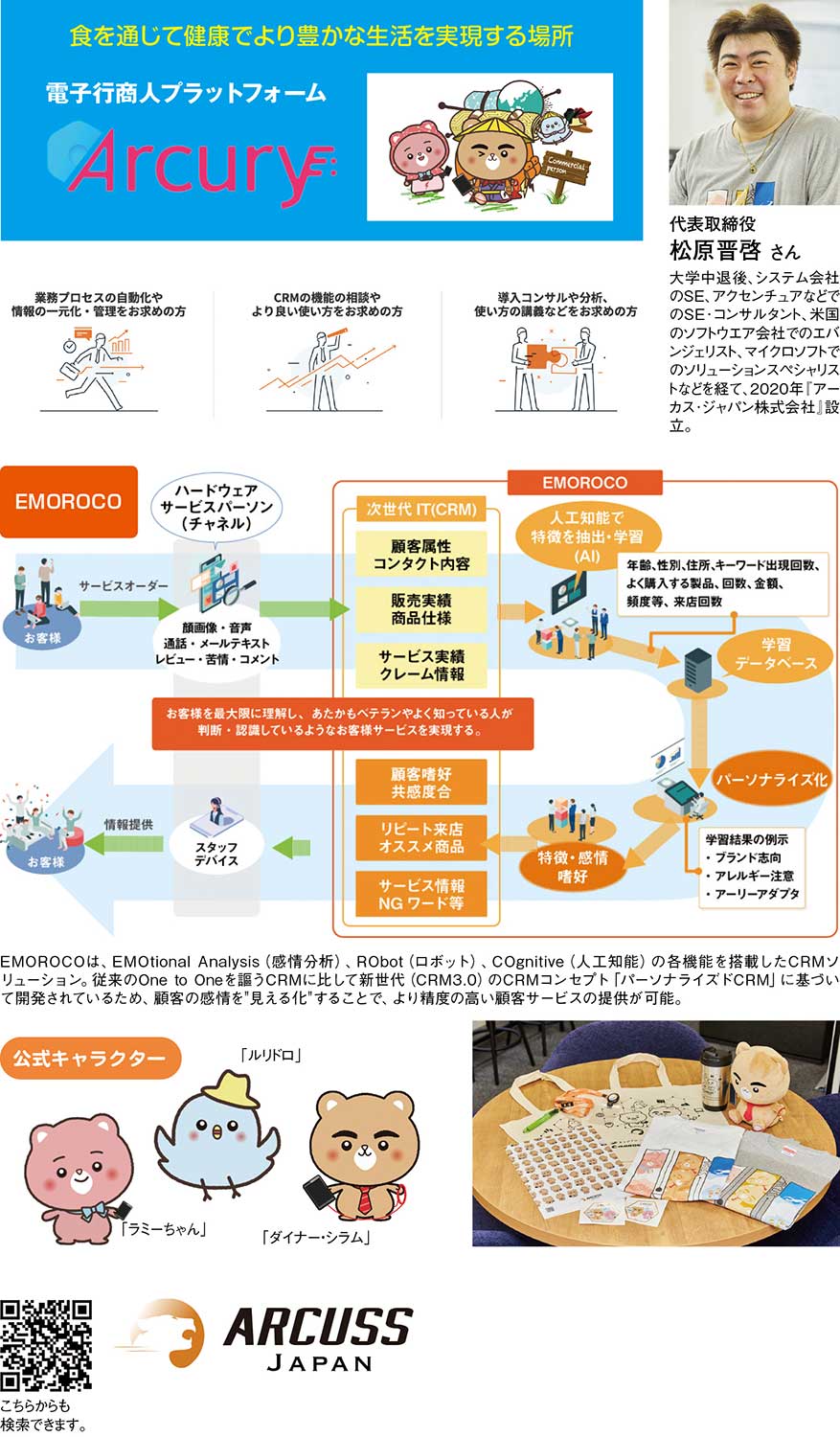

外食産業の倒産件数が過去最高を記録したコロナ禍でオープンし、黒字化を達成した「LIBERALE PASTA (リベラーレ パスタ)」。米経済紙ウォールストリートジャーナルからIT界の次世代リーダーに選出された『アーカス・ジャパン株式会社』代表取締役の松原晋啓さんがその店舗の黒字化を達成したキーワードが「CRM(顧客関係構築)」だ。

松原さんによると、「CRM」とは、組織が顧客との関係を効果的に管理、最適化し、顧客との相互作用を強化し、顧客満足度を向上させ、ビジネスの成果を最大化する戦略を指す。具体的には、一つの業務アプリケーションの中で、メールやソーシャルメディアを通じたやりとり、顧客の連絡先情報、購買履歴、サービスの履歴など様々なデータから顧客の好みや行動パターンを把握し、より効果的なサービスや製品を提供するために顧客を理解することができるようになるという。

「膳」のケースでは、「CRM」システムを導入することで売上、在庫、仕入れ、シフト管理などを効率化、省力化し、フードロスの最小化も実現したほか、従業員が「CRM」の精神に沿って顧客の声を吸い上げ、メニューや接客など細かな改善に繋げたことが功を奏したと分析する。

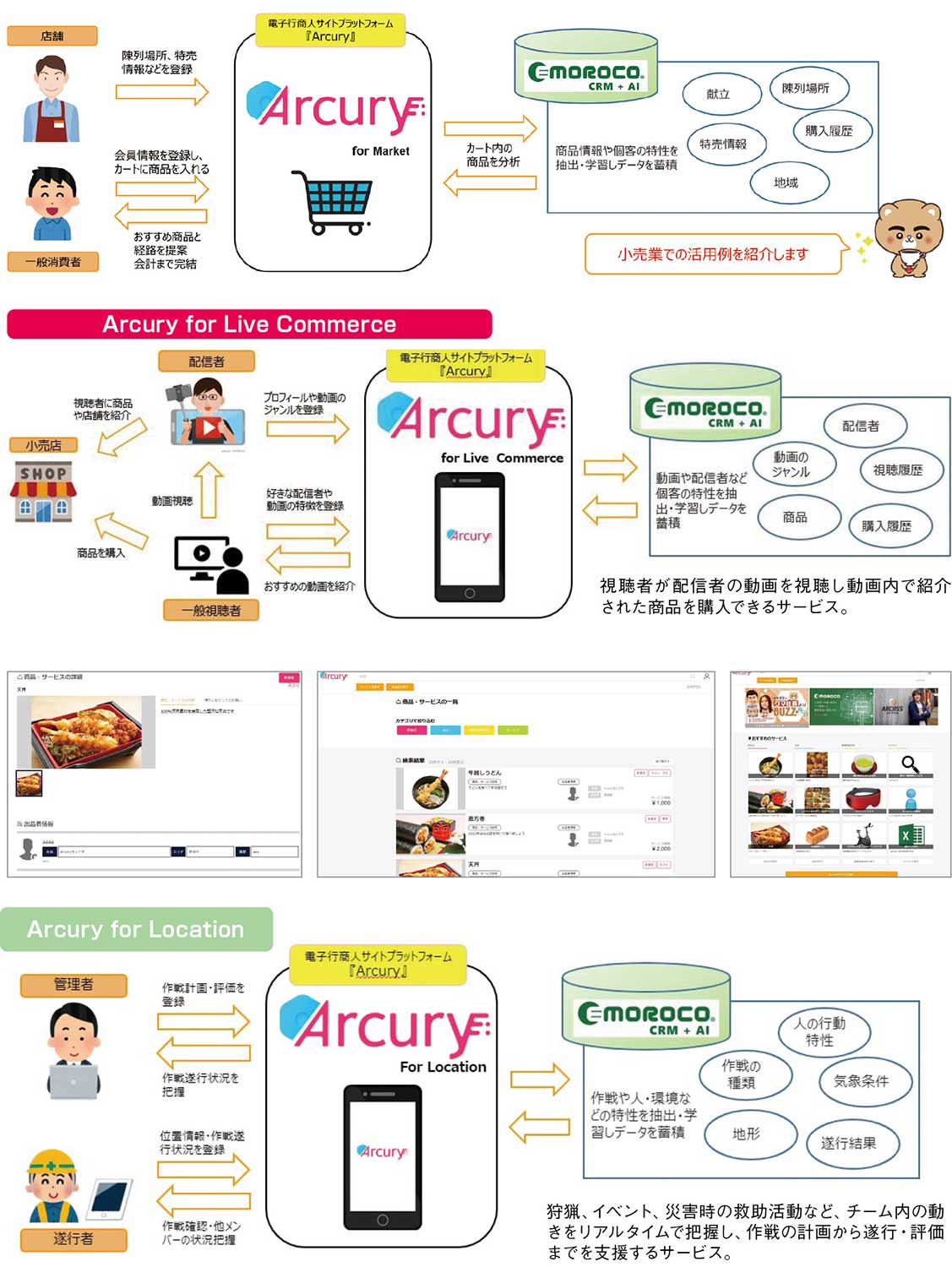

これは「CRM」の有用性を示す一例だが、松原さんの真の実力は「CRM」とAIを組み合わせた独自のシステムを開発し、様々な分野の企業のマーケティングや事業体の業務効率化に革新をもたらしたことだ。このシステムは、顧客が来るのを待つ従来のEC(e-cmmerce 電子商取引)とは全く異なり、自ら売りに行く行商人のような働きをする次世代「CRM」システム『EMOROCO(エモロコ)』を搭載したEM(e-merchant 電子行商人)サイトプラットフォーム『Arcury』。疑似汎用型AIを搭載した世界初の「CRM」で、「『EMOROCO』」は、EMOtional Analysis(感情分析)、RObot(ロボット)、COgnitive(人工知能)の各機能の集合体だ。

「モノ余りの時代において細分化する製品に対して、多様化する顧客ニーズに合わせて膨大になるビックデータを使って適切な顧客アプローチをすることが困難となっていますので、それらの情報から個客に合わせた情報を導き出し、サービス従事者を支えるシステムが必要となっています。『EMOROCO』では、そのためのシステムに必要不可欠な下記の機能を備えております」

その機能の一つが集合知の活用。

「自社にたまった基幹システム等のデータや機能特化型人工知能から算出されたデータ、センサーやロボットなどのIoTデバイスを含めた各種デジタルチャネルから得られるデータなど、あらゆるデータを統合化します。それらのデータだけでなく、市場データや顧客ニーズ等の一般的な情報から同業界・同業種における膨大な情報から学習したデータを人工知能によって活用します」

二つ目が顧客サービスに特化した人工知能アルゴリズム。

「顔認識や音声認識などの機能特化型の人工知能と異なり、個客の満足度を向上させることに特化して都度最適なアルゴリズムによる分析の実行します。また、日々の活動から得られたデータによって、再学習を行い、使えば使うほど算出値を自社に最適化する精度が向上します」

三つめが柔軟なプラットフォーム。

「『EMOROCO』は、運用しながらカスタマイズしていくことが可能なプラットフォーム型CRMであるMicrosoft Dynamics 365をベースとして採用しているため、市場や顧客ニーズの変化、日々の活動におけるリトレーニングによって、日々システムを改修していくことが可能です」

松原さんは、『Arcury』や『EMOROCO』をベースに「CRMソルーション」のバリエーションの開発にも取り組んできた。その一例が、「お客様情報の管理が大変」「成約率が上がらない」などの課題を抱えた不動産業界向けのシステム。オーナー向け機能として、競合物件の情報分析で適切な賃料や賃貸条件の設定補助や契約締結後のオーナーへの状況報告支援など、借り手向け機能として、物件の特徴の分析による顧客の希望条件とのマッチング支援や契約書や見積書などの書類作成支援などまでカバーする。

少子化などの影響で入学者が定員を下回る大学などを想定したシステムもある。学生募集のためのキャンペーン情報収集から過去の実績分析によるターゲットの絞り込み、地域情報収集、DMの作成・配布、入試、入学手続までのワークフロー管理、合格者への入学までの辞退防止フォローなどに加え、入学時の状況から在籍中の履修・成績情報を一元的に管理し集計・分析することで、きめ細かい個別の指導計画や学習プログラムを提供することが可能になる。

さらに未収金が経営課題になっている医療機関向けの未収金管理システムもその一つ。未収金が発生した時点で発生理由、未収額、支払期日などの情報を管理し、患者や家族などとのやりとりを記録し、状況に応じた督促を行うことで、回収率向上につなげるなど、より効率的な督促方法などを共有や未収金管理業務のプロセスの見直しに役立てることができる。

「CRMは、組織内に散らばった顧客に関する情報を一元管理し、取り出したい情報がすぐに見れ、さらにその情報を元に誰にどのような商品やサービスを提供するいいのかを組織全体で認知することができるものです。各分野で課題を抱えた企業や事業体に『EMOROCO』やそのバリエーションを活用して最善のソルーションを見ん出していただきたと思っています」

松原さんは、IT事業のほか、「日本きくらげ」の栽培、プロモーションビデオの制作会社設立、ドローン操縦など、複数の専門領域を持つバーサタイリストとして活動範囲を広げている。

(ライター/斎藤紘)

Eメール/info@arcuss-japan.com

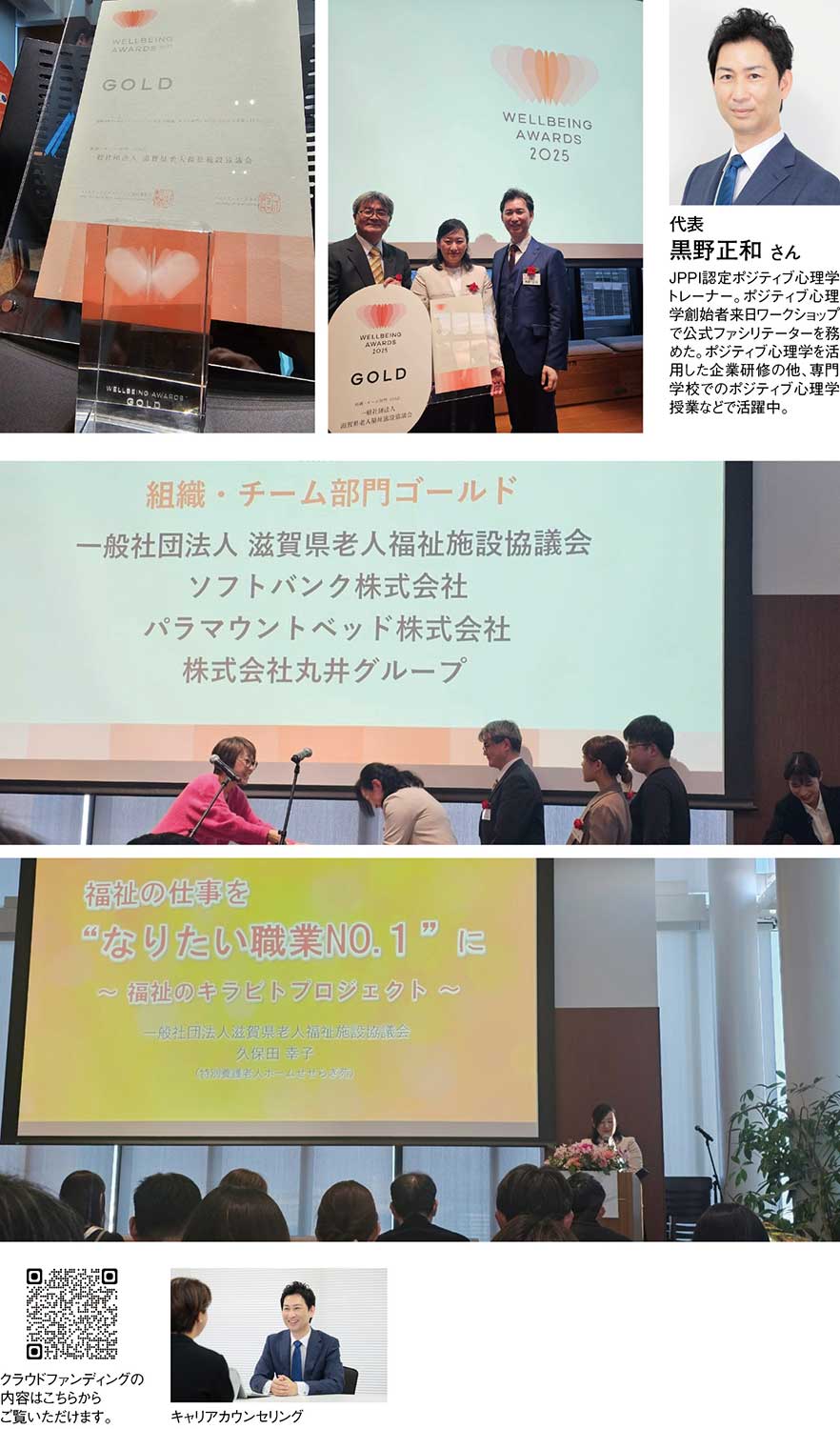

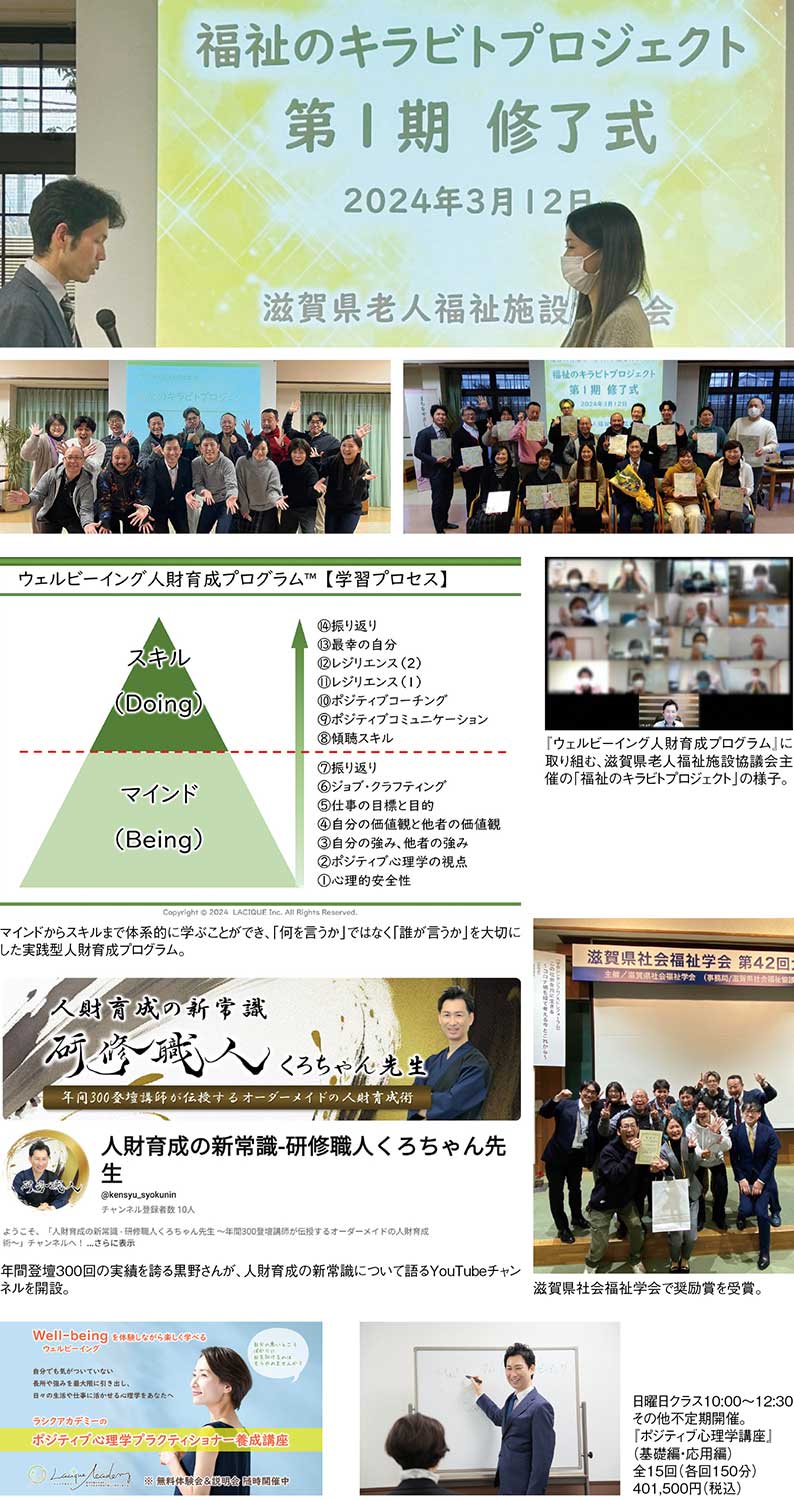

ウェルビーイング最強メソッド

チームを変革する

「仕事がつらい」「やりがいはあっても続けられない」そんな声が聞こえる福祉の現場で働く方にこそ、希望と笑顔を届けたいという想いから生まれたのが、『株式会社ラシク』が支援している「一般社団法人滋賀県老人福祉施設協議会」の『福祉のキラビトプロジェクト』だ。このプロジェクトは、キャリアコンサルティングとポジティブ心理学を融合した独自の「ウェルビーイング人財育成プログラムTM」を通じて、自身の強みや働き方を見つめ直し、明るく楽しく、誇れるものに変えることを目的としている。2025年6月『福祉のキラビトプロジェクト』1期生の軌跡をまとめた書籍「〝個〟の幸せが〝チーム〟を変える! ウェルビーイング最強メソッド」が出版される。同書では、滋賀県老人福祉施設協議会に所属している老人ホームやデイケア法人の次世代リーダー12名に向けて、2年間にわたって取り組んできた毎月のセッションをまとめたものだ。実際に現場で交わされた対話、ポジティブな瞬間を見つけるワーク、お互いの輝いていた瞬間を紹介する他己紹介ワーク、心理的安全性を軸にしたチームを成功へ導くための環境づくり、ポジティブ心理学を取り入れたモチベーションアップの方法などを紹介。受講生たちの苦しみや葛藤、悩みを共有する中で生まれた成長のプロセスなどが描かれている。毎回の講座の内容が、実際の受講者の発言や講師を務めた『株式会社ラシク』代表の黒野正和さんのコメントとともに再現される構成となっており、読者はキラビトプロジェクトメンバーの一員となって、1期生と一緒に学びを深め、共に成長することができる。仕事や人間関係に悩みを抱える方が、どうすれば仕事を楽しいと思えるか、やりがいを感じることができるのかのヒントや今やっている仕事の意味を考えることの大切さを示してくれる一冊だ。

「リーダー育成やチームビルディングを学んできた中で、受講生たちの『あれもやりたい』『これもやりたい』という声から色々なプロジェクトが生まれました。『キラビトプロジェクト』では、滋賀県内の福祉施設で働く12人の職員が〝どうすれば仕事を通じて自分も仲間も幸せになれるか〟を真剣に探究しています。研修で学んだことを積極的に実践する受講生もいれば、うまく実践できずに悩んだり、引け目を感じて元気がなくなってしまう受講生もいました。これまで現場で一人で頑張り、悩んでいた受講生たちが、仲間に自身の弱みをさらけ出し、みんなで一緒に成長していこうという雰囲気をつくることができました」

福祉のキラビトプロジェクト』がスタートしたのは、新型コロナウイルス感染症が流行したピークの時期だった。医療・福祉現場がかつてないほど緊張感に包まれていたなかで、1期生たちは多忙を極める日常の合間を縫って、月に一度90分の学びの場に集まっていた。緊迫した福祉現場でストレスを抱えながら実務に追われていたが、「なんとかこの時間だけは確保したい」「仲間がいる場所に集まりたい」との受講生たちの声で、プロジェクトを継続をすることができたという。

受講生たちの心の支えだった『福祉のキラビトプロジェクト』は、やがて施設の垣根を越えて広がり、「仕事のやりがい」や「チームの大切さ」を共有するコミュニティへと進化を遂げた。悩みや孤独を抱えながらも、これまで一人で頑張っていた福祉施設の職員達が、仲間の存在を実感し、自分らしい働き方を見つけていくきっかけとなった。

こうした活動が高く評価され、2024年2月には滋賀県社会福祉学会より「奨励賞」を受賞。2025年3月には、朝日新聞社主催の「ウェルビーイングアワード2025組織・チーム部門ゴールド」を獲得し、ダブル受賞の快挙を成し遂げた。慢性的な人材不足、過酷な労働環境、人材育成といった大きな課題を抱える福祉業界に新たな風を吹き込む革新的な取り組みとして大きな注目を集めている。

当書の出版に先駆けて、2025年5月よりクラウドファンディングがスタートする。福祉の仕事は、誰かの生活を支え、社会全体を豊かにする大切な仕事だ。「あなたはひとりじゃない」「仲間がいる」が込められたこの一冊を全国の福祉施設や図書館に寄贈することを目的としている。クラウドファンディングで集められた資金は、書籍の印刷・発送費用に充てられるほか、寄贈先の拡大や啓発活動の資金としても活用される。

「チーム、組織、会社をより良いものにしていくためには、従業員の幸せが欠かせません。これからは、ウェルビーイングに取り組む企業こそが成長し、生き残っていく時代になることでしょう。私は福祉現場はもちろん、日本全体の働き方を幸せなものへと変えていきたいと考えています。未来に希望をもつ若者を増やすことが私の目指す未来です」

(ライター/彩未)

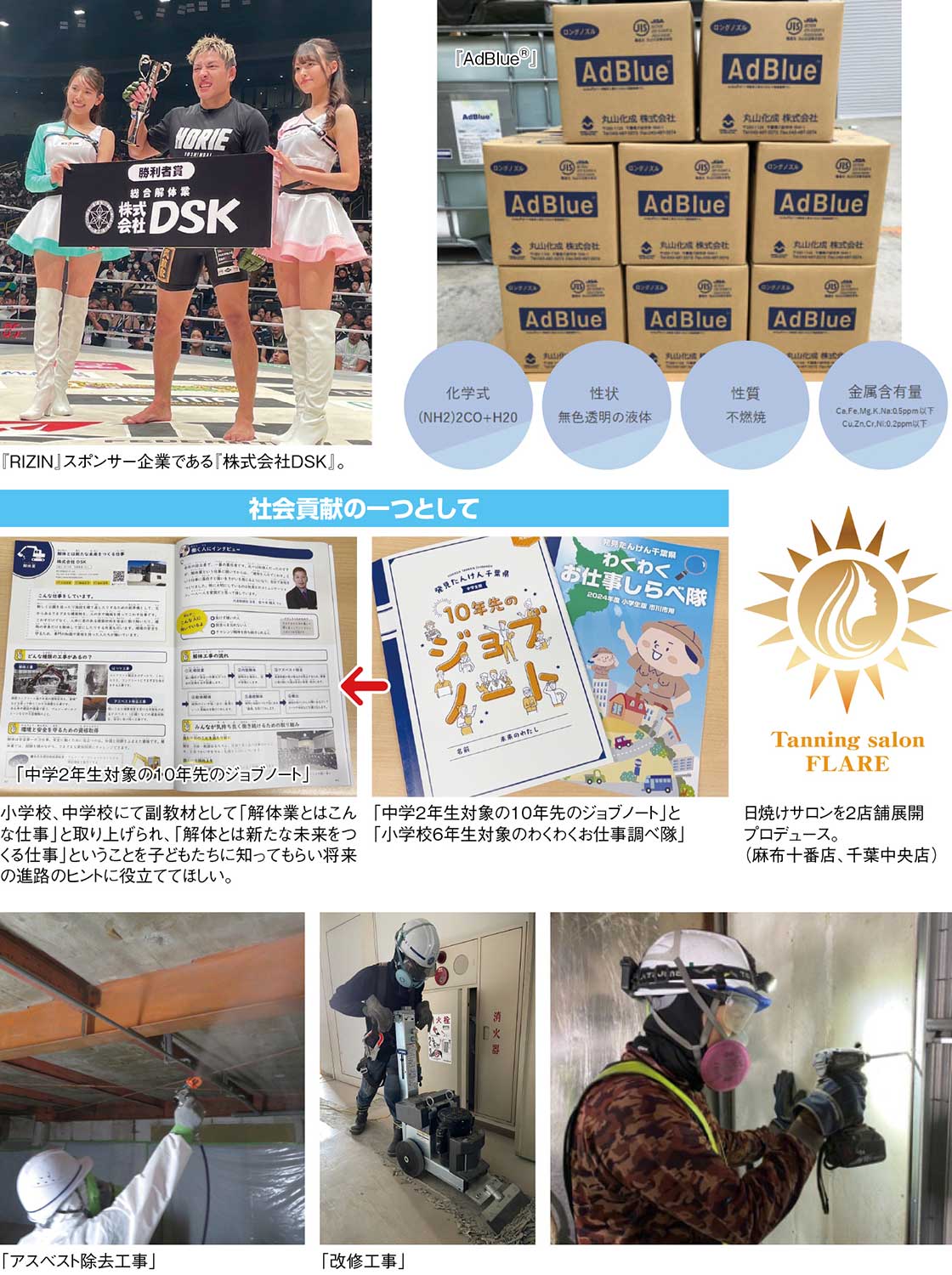

品質と顧客満足度を高めた10年の歴史

働きやすい環境整備に注力

街並みから古い建物が消え、新たな建物が建つ、この繰り返しで都市空間や住宅地が再生していく中で、人知れず汗を流してきたのが解体工事を行う職人たちだ。『株式会社DSK』代表取締役会長の佐々木雄太さんは、2015年にこの業界に参入、創業から8年で社員が5人から約75人、協力会社も含めると約350人に拡大、その多くが施工管理技士の国家資格など工事関係の資格を併せ持ち、その数延べ約420人、加えて所有車両100台超を擁し、主要取引先だけで40社という関東屈指の規模まで成長させた気鋭の経営者だ。2025年には創業10周年を迎えるが、その経営手腕、経営感覚が新たな歴史を刻んでいく。

佐々木さんの社会人としてのスタートは、解体工事とは異次元の料理の世界。18歳から約5年間、飲食店やホテルで調理師として働いた。その後、23歳のころに解体工事業界に移り、約7年、数社渡り歩いて働いたが、上司と衝突して会社を辞めることになり、「このまま業界を去ろうか」と悩んだ末に、若い職人たちが良い環境で仕事に集中できることが一番だと考え、周囲の仲間や家族の後押しもあって独立、起業、自分が「嫌だ」と感じたことを無くすことから会社作りを始めたという。その思いを裏付け、佐々木さんが事業を成長軌道に乗せた理由がわかる言葉がある。

「大切にしているのは、職人、営業スタッフら全ての従業員がモチベーション高く、力を発揮できる会社であることです。いわゆる3Kと呼ばれる業界のイメージを払しょくしたいという思いも強く持ち続けてきました。雇用形態や人材育成、福利厚生、支給する作業着や道具に至るまで、働く人の立場で常に物事を考え、社員が仕事に誇りを持てるような環境作りに取り組んできました。これからも全社員に目を配りながら、経営者として、職人として、営業マンとして、マルチな視点で物事を見つめていきたいと考えています」

スタッフへのこうした心遣いの下で行う工法は多岐にわたり、佐々木さんは「一つとして同じ現場が無く、常に挑戦できる解体の仕事は難しいほど面白い」というほどだ。

解体工事は、木造やRC鉄筋コンクリート造、RCS鉄筋鉄骨コンクリート造の建築物や構造物の解体工事はむろん、ダイヤモンドビーズを装着したスチールワイヤーを高速回転させてビルの配管用の孔などコンクリート構造物に短時間で孔を開けるダイヤモンド工事、建物の支柱となっているコンクリート杭の上部に浮き集まって固まる不純物を削り取って、杭の強度を保ち、均一にする杭頭処理工事、アセチレンなどのガスを用いて金属などを切断するガス溶断工事、構造物の内装だけを解体する内装解体工事、看板撤去などなどの特殊解体工事などまで請け負う。

中でも佐々木さんが職人の技量が表出するというのが斫り(はつり)工事だ。

「斫り工事は、解体工事現場や改修工事現場などでコンクリート製品を削ったり、壊したり、穴をあけたりといった作業全般のことをいいます。重機を使わずに人力でコンクリートを壊す工法で、道の狭い住宅地や狭小住宅のような重機が入れない場所で活躍します。力勝負なので男の仕事の印象が強く、純粋にカッコいいなと憧れました。マニュアルはなく、いかに考え抜いて安全な作業ができるか、職人の能力が試されます。そんな奥深さに今も魅力を感じています」

改修工事も主力業務だ。建物のバリアフリー化など設備機能を上げるためのリフォーム、劣化した建物の修繕、建築基準法に定める耐震基準が強化される1981年以前に建築された建物などの耐震補強など建物の全体部分を問わず施工が可能だ。

天然の繊維状鉱物で、肺線維症や中皮腫の原因になることから製造使用が禁止されたアスベストを建材として使った建築物や構造物を対象に行うアスベスト除去工事は、時代の要請に応える工事だ。大気汚染防止法などで義務付けられた工事前のアスベスト調査ための検体採取、分析から各諸官庁への書類申請、厳重な粉塵飛散対策を講じた除去作業、産業廃棄物としての処理搬出まですべて一貫して行う。

もう一つ、「地球環境を守ることを課題とし、志し高く成長していく」という経営理念の実践とも言えるのが、ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれる窒素酸化物(NOX)を分解浄化し、燃費を向上させるために作られた高品位尿素『AdBlue®(アドブルー)』やデイーゼルオイル、作動油、グリースなどの油脂類の販売だ。

『AdBlue®』は、ドイツ自動車工業会に認証された高品質な尿素だけが名乗ることのできる登録商標。無害、無臭、無色透明、尿素32・5%の水溶液で、安全性の高い物質で、ディーゼル車に搭載された排ガス浄化システムに使用し、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護のためにも役立つという。

働きやすい職場環境、多角的な業務。その雰囲気がわかる社員の言葉がある。

日々、様々な現場での工事作業は勉強になることが多く、成長を感じる事のできる仕事です。作業員皆が熱い志を持って作業を行っているので、非常に良い職場だと思います。また、未経験でも、先輩作業員が親切、丁寧に仕事を教えてくれるので、安心して作業をすることができます。作業関係の資格取得のサポートもしてくれるので、自分の取りたい資格を取得しやすい環境です」

自社一貫で担える特殊な技術力と経験値を積み上げてきた佐々木さん。仕事の品質と顧客満足度を高め、必要とされる現場を増やしながら、新たな地平を切り開いていく決意だ。

(ライター/斎藤紘)

Eメール/kaitaidsk@hotmail.com

課題と向き合い確立した積極的保育理論

半世紀にわたる理念の実践

厚労省の2023年の国民生活基礎調査によれば、児童のいる世帯で就労する母親の割合が77・8%にのぼり、総務省の2023年の労働力調査によれば、夫婦共働き世帯数は専業主婦世帯の 2・5倍という状況の中、これらの世帯を支える社会的ニーズから重要性が増しているのが保育園だ。その役割を直視し、保育で何を成すべきかを徹底追求し、半世紀にわたり、独自に確立した積極的保育を実践してきたのが社会福祉法人弘法会幼保連携型認定こども園『大東わかば保育園』の園長山本良一さんだ。その記録や考えをまとめた5冊の著書を読めば、保育に創意と工夫に情熱を注いできた姿が浮かび上がる。

保育に関して興味深い調査がある。日本総研が2022年に未就学児の子をもつ親 3000人を対象に実施した保育の質に関するアンケート調査。保護者が子どもの保育環境に求めるニーズで最も多かったのは「体を動かすこと」31・2%、次が「子どもの意見を聴くこと」29・0%だった。また子どもが得意なこと、日ごろ集中している遊び、集団の中での行動の特長など子どもの個性に関する情報では、93・6%の保護者が知りたいと思っていながら。それらの情報が施設から「よく提供されている」割合は26・4%にとどまっていた。

日 本総研は、この調査を通して「ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・ヘックマン教授の研究によると、就学前の豊かな経験が後の人生に大きな影響を与えること、幼少期の非認知能力の向上が大事であることが明らかとなっている。非認知能力の向上には、対話から生まれる安心感の醸成や好奇心を大切にすることが必要であり、子ども一人ひとりへの寄り添い・個に合わせた成長支援が重要」と指摘した。

こうした課題に半世紀まえから真っ向から向き合い、思索を重ねながら独自の保育を実践してきたのが山本さんだ。積極的保育について次のように定義する。

「現実的な諸問題にとらわれずに、子どもの力を信じて伸ばしていくことを第一に考え、園長が強い心を持って保育士などと力を合わせ、保護者や地域の住民の理解を得ながら保育に全力で取り組む姿勢」。現実的な諸問題とは、行政への書類提出や各種審議会や保育団体などからの文書、研修会の案内、研究機関などからのアンケートなどへの対応、不審者対策、感染症対策、虐待問題、情報公開、業務の記録化などの事務作業に園長や職員が追われる状況を指す。

山本さんが積極的保育で重視してきたのが遊びだ。「自由あそび」と「合同あそび」はその象徴だ。「自由あそび」は、約350㎡の屋外遊技場で、年齢ごとにクラス分けした保育とは別に、午前8時半~9時半、午後4時前~4時半の2回、1歳児から5歳児までが一緒に遊ぶ。昼食後も1~2歳児、3~5歳児の順に園庭で遊び回る。1歳児、2歳児が給食後に園庭に出て遊ぶ保育園は公立、民間ともほとんどないという。

「少子化、核家族化、働く母親の増加、テレビゲームの普及、遊び場の不足など子どもを取り巻く環境は大きく変わり、子どもだけで自由に遊ぶことが少なくなってしまったうえに、子どもが巻き込まれる事故や事件もあり、子どもだけで家の外で遊ばせることに社会全体が消極的になっています。こうした傾向は子どもの成長にいいはずはなく、年が離れた子ども同士が自由に遊ぶ機会を設けることが重要と考えたのです。年齢の壁を越えて自由に入り乱れて遊ぶと、友達との遊び方を学んだり、危険を察知して避ける力を身に付けたりして、遊びが学びに進化していくのです」

「合同あそび」は、年間を通して取り組み、子どもの成長を促す様々な工夫で組み立てられているのが特長だ。

「うんどう会では複数クラスの子どもたちが園庭で繰り広げる野外劇に、生活発表会では4、5歳児クラスの創作劇に集約されます。子どもたちと職員が協力しながら、全体の主軸となるストーリーを決め、それに沿ってクラスごとに遊びと役柄を考え、7ヵ月間かけて準備します。0歳児から5歳児までの園児が様々な生き物の役として登場し、日常の保育で取り組んでいるアスレチックやマット運動、組体操などの動きを応用しながら物語を演じます。『合同あそび』は、準備するプロセスそのものが子どもたちを大きく成長させるのです。言葉やストーリーを理解する力も伸びますし、年齢の壁を越えて子どもたちの絆も強まる効果があるのです」

また、山本さんは、子どもたちがどのような体験すれば、子どもたちの心が豊かになる感動をもたらすのかを考えながら取り組んでいるのが、誕生会やうんどう会、星まつり、夏まつり、ハロウィン、七五三、親子遠足、芋ほり、お泊り保育など年間20を超える行事だ。クリスマス会では一人ひとりに渡すプレゼントのカードや参加賞、メダル、ワッペン、卒園記念アルバムを職員が手作りして手渡され、子どもたちはもちろん保護者も感動するという。

「『自由あそび』も『合同あそび』も様々行事も、子どもにとってどのような意味があるか、どのような気持ちを味わうのか、どのような力を伸ばしたか、そしてともだちとの関係や先生との関係を深めることができたか、などについて、様々な話し合いの機会を利用して検証し、見つかった課題や問題点、良かった部分を客観的に捉え、その後の取り組みに生かしていく努力を重ねてきた成果だと思っています」

保護者が知りたい保育に関する情報は、「よい保育の場を求めて 大切なことはみんな保育園で学ぶ」「保育に、哲学を! 一人ひとりの子どもを深く見つめる、真の保育とは?」など逐次刊行してきた著書に詳述している。

(ライター/斎藤紘)

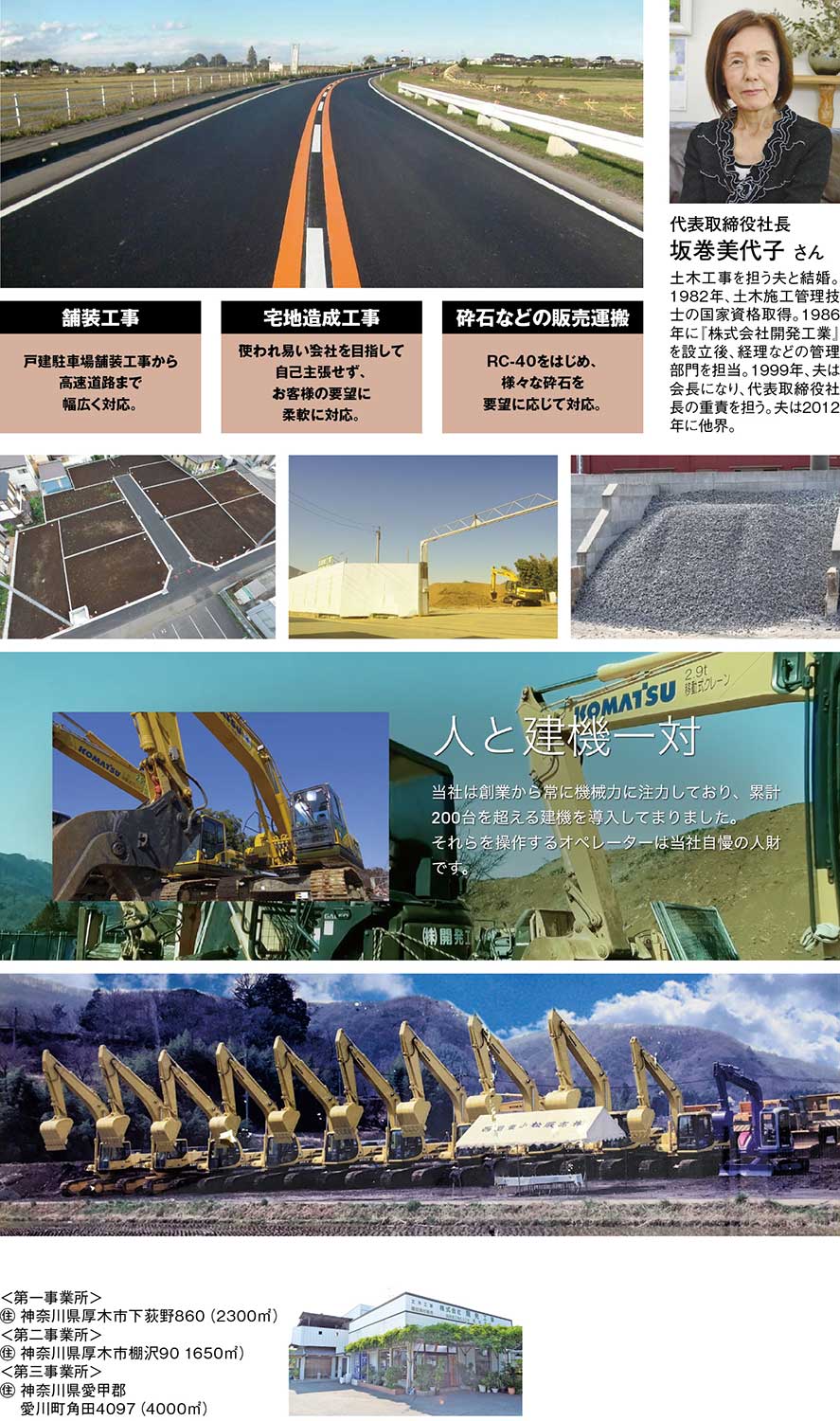

ゼネコンに信頼される人・建機一対派遣

常時4、5ヵ所で工事施工

土地造成や道路舗装などの土木工事をてがけて約40年の歴史を刻む『株式会社開発工業』代表取締役社長の坂巻美代子さんは、道路などのインフラの老朽化が進むこの国で自社が持つ技術力を活用して維持、整備に貢献することに強い使命感を持つ経営者だ。その技術力はマンパワーとマシンパワーの相乗効果で機動力と施工力を最大化する独自の「人・建機一対派遣」体制に表出する。

「現在のインフラの多くは、高度成長期後に建築されました。国土交通省が発表した将来予測では、2033年には建設してから50年以上たつものが約60%以上になるとの予測です。老朽化したインフラ設備は、早急に整備をする必要があります。インフラが崩壊すると、物流が滞ったり事故が起こったりなど、人々の生活を脅かす原因となるだけでなく、自然災害が発生した際に大きな被害を受ける可能性があります。こうした状況を念頭に、当社が持つ技術力でインフラの維持整備に貢献していきたいと思っています」

「人・建機一対派遣」体制は、監理技術者となるスタッフ、建機、重機のオペレーター、作業員と建機をセットで現場ごとに派遣し、完工まで現地に滞在して作業するワンストップサービス。工事を請け負うエリアは本州全域で、常時4〜5ヵ所で作業する。工事を完遂すれば、会社に戻って次の工事のためのチームを編成して派遣するサイクルを繰り返す。この体制に欠かせないマシーンは、ブルドーザーや油圧ショベル、ローラー、ブレーカーなどを常時約50台を揃え、どのような工事依頼にも即応できるようにしてきた。これまで導入した建機は、累計で200台を超える。加えて、建機は自社でメンテナンスし、オペレーターも自社教育で育成してきた。

インフラに関わる土木工事は国や都道府県、市町村から公共事業の一つとして発注され、ゼネコンが元請けとなって下請け業者に依頼されるのが一般的な流れだが、同社が受注する工事の8割がゼネコンからの依頼という実績が「人・建機一対派遣」体制への信頼性を示す。

加えて、女性の受験者が数えるほどだった1982年に国家資格を取得した坂巻さんの土木工事の工程、安全、品質、コストの管理に関する知見も業務の信頼性を支える。

(ライター/斎藤紘)

Eメール/info@kaihatsu-kogyo