これから日本経済を支える

サービス&ビジネス

サービス&ビジネス

流れ去る熱エネルギーを捕まえる

流水を利用した熱交換ユニット開発

流水を利用した熱交換ユニット開発

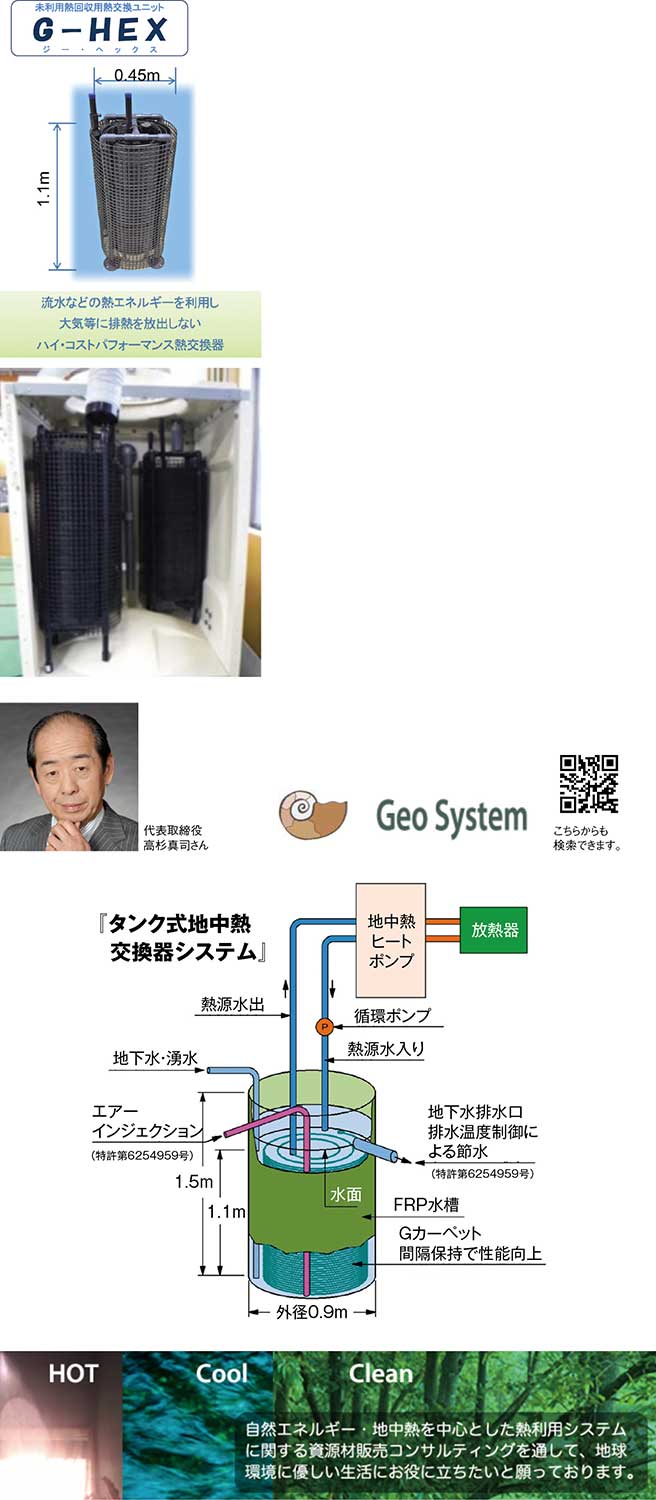

流水が持つエネルギーには、水力発電に使われる運動エネルギーのほか熱エネルギーもある。この熱エネルギーを今まで十分に活用できていなかった農業用水や湧水、温泉水、工場排水などの流水から取り出して暖房や冷房などに活用でき、これまでの流水を熱源に利用する装置の進化形となる装置が開発された。『ジオシステム株式会社』がNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)などと共同開発した『熱交換ユニットG-HEX』。再生可能エネルギーの有効活用を求める「SDGs」の達成にも寄与する技術だ。このユニットは、地熱探査の方法の研究で理学博士の学位を取得した高杉真司社長が2022年に特許を取得した「熱交換装置」をベースに開発されたもので、耐久性に優れ、かつ熱交換効率の高い熱交換装置。その基本形である『樹脂製投げ込み式熱交換ユニット』は、高密度ポリエチレン管117本で構成される柔軟性のあるシート状の熱交換器などから成り、細管内を通る熱原水から熱エネルギーを取り出す。水に空気を吹き込むエアレーション機構を搭載することにより、従来の樹脂製投げ込み式熱交換器と比べて熱交換性能を約6倍に高め、単位熱交換能力あたりの費用を従来の樹脂製投げ込み式熱交換器の約2分の1に低減した。このユニットには10馬力ヒートポンプに対応する『G-HEXタンク式熱交換器』と『G-HEXバスケット型熱交換器』のバリエーションがある。流路の圧力損失が10分の1以下と小さく、熱交換能力が5倍と圧倒的に高い上、目詰まりや温泉水などの腐食性の水質に強く、サビ対策も不要で、現地施工を簡略化できるのが特長。井戸水、排水、排湯などの水中での熱交換に最適だ。このほかにも耐熱80℃の『高温用G-HEX』もラインナップした。

「我が国は、2050年までに温室効果ガス排出をゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。流れ去る熱エネルギーを捕まえる『G-HEX』は、これに寄与する技術です。今後も熱利用システムでて地球環境に配慮した生活に貢献していきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

「我が国は、2050年までに温室効果ガス排出をゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。流れ去る熱エネルギーを捕まえる『G-HEX』は、これに寄与する技術です。今後も熱利用システムでて地球環境に配慮した生活に貢献していきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

ジオシステム 株式会社

TEL/03-3920-9971

Eメール/ info@geo-system.jp

Eメール/ info@geo-system.jp

工業系潤滑油の再生でコスト削減

オイルの価格高騰対策になる事業

オイルの価格高騰対策になる事業

「産業を支える上で必要不可欠なオイルは大切な資源であり、価値である」

長野県上田市で半世紀の歴史を刻む『新進商事株式会社』は、代表取締役の福澤祐樹さんのこの信念の下、様々なオイルを販売してきた会社だ。その事業で今注目度を高めているのが潤滑油再利用サービス『Recycled Oil』。円安に伴うオイルの価格高騰が続く中、古くなった潤滑油の再利用によるコスト削減や廃油の廃棄量の削減に寄与するエコなサービスだ。

「少し古いデータですが、2021年に環境省が発表した報告書によれば、2020年度に排出された廃油の内、42%が再生利用、56%が焼却などの減量化、2%が最終処分されています。産業廃棄物業者に委託して焼却ではなく、ゼロカーボン、CO2削減など環境への配慮を考えるのであればさらに廃油の再生が重要です」

福澤さんがこう指摘する潤滑油再利用サービス『Recycled Oil』は、不水溶性切削油やプレス油、熱処理油、油圧作動油など工業系潤滑油が対象。利用中のオイルの調査から始まり、コストダウンの方策を提案した上で、バキュームローリー又はドラム缶で廃油を引き取る。工場で超高速電子分離槽や加温分離槽で廃油を処理した後、粘土の一種の白土を使用し、不要な化合物、水分などを除去し、色、匂い、安定性などを改善する白土処理、水分やスラッジなどを除去するフィルタープレスを経て再生廃油の性状調査を行い、バキュームローリー又はドラム缶で依頼主の工場に戻すプロセスで進める。

「『Recycled Oil』のメリットは多くありますが、切削油購入量や廃棄量が多く、コストや環境面で課題のあった企業が再生廃油を加工工性能維持のため新油とブレンドした結果、廃棄量やコストを大きく削減した例もあります。オイルの使用状況に合わせた引取りに対応し、先進的な再生技術でオイルを再生し、さらに安心な品質検査も実施するサービスの内容が支持される理由だと思っています」

具体的には、廃油排出量の5%を削減、油材購入費用の60%を削減する効果がるという。

(ライター/斎藤紘)

長野県上田市で半世紀の歴史を刻む『新進商事株式会社』は、代表取締役の福澤祐樹さんのこの信念の下、様々なオイルを販売してきた会社だ。その事業で今注目度を高めているのが潤滑油再利用サービス『Recycled Oil』。円安に伴うオイルの価格高騰が続く中、古くなった潤滑油の再利用によるコスト削減や廃油の廃棄量の削減に寄与するエコなサービスだ。

「少し古いデータですが、2021年に環境省が発表した報告書によれば、2020年度に排出された廃油の内、42%が再生利用、56%が焼却などの減量化、2%が最終処分されています。産業廃棄物業者に委託して焼却ではなく、ゼロカーボン、CO2削減など環境への配慮を考えるのであればさらに廃油の再生が重要です」

福澤さんがこう指摘する潤滑油再利用サービス『Recycled Oil』は、不水溶性切削油やプレス油、熱処理油、油圧作動油など工業系潤滑油が対象。利用中のオイルの調査から始まり、コストダウンの方策を提案した上で、バキュームローリー又はドラム缶で廃油を引き取る。工場で超高速電子分離槽や加温分離槽で廃油を処理した後、粘土の一種の白土を使用し、不要な化合物、水分などを除去し、色、匂い、安定性などを改善する白土処理、水分やスラッジなどを除去するフィルタープレスを経て再生廃油の性状調査を行い、バキュームローリー又はドラム缶で依頼主の工場に戻すプロセスで進める。

「『Recycled Oil』のメリットは多くありますが、切削油購入量や廃棄量が多く、コストや環境面で課題のあった企業が再生廃油を加工工性能維持のため新油とブレンドした結果、廃棄量やコストを大きく削減した例もあります。オイルの使用状況に合わせた引取りに対応し、先進的な再生技術でオイルを再生し、さらに安心な品質検査も実施するサービスの内容が支持される理由だと思っています」

具体的には、廃油排出量の5%を削減、油材購入費用の60%を削減する効果がるという。

(ライター/斎藤紘)

新進商事 株式会社

TEL/0268-24-8131

静岡県富士市などで持続的経営林づくり

未来に繋ぐ森の「SDGs」を目指して

未来に繋ぐ森の「SDGs」を目指して

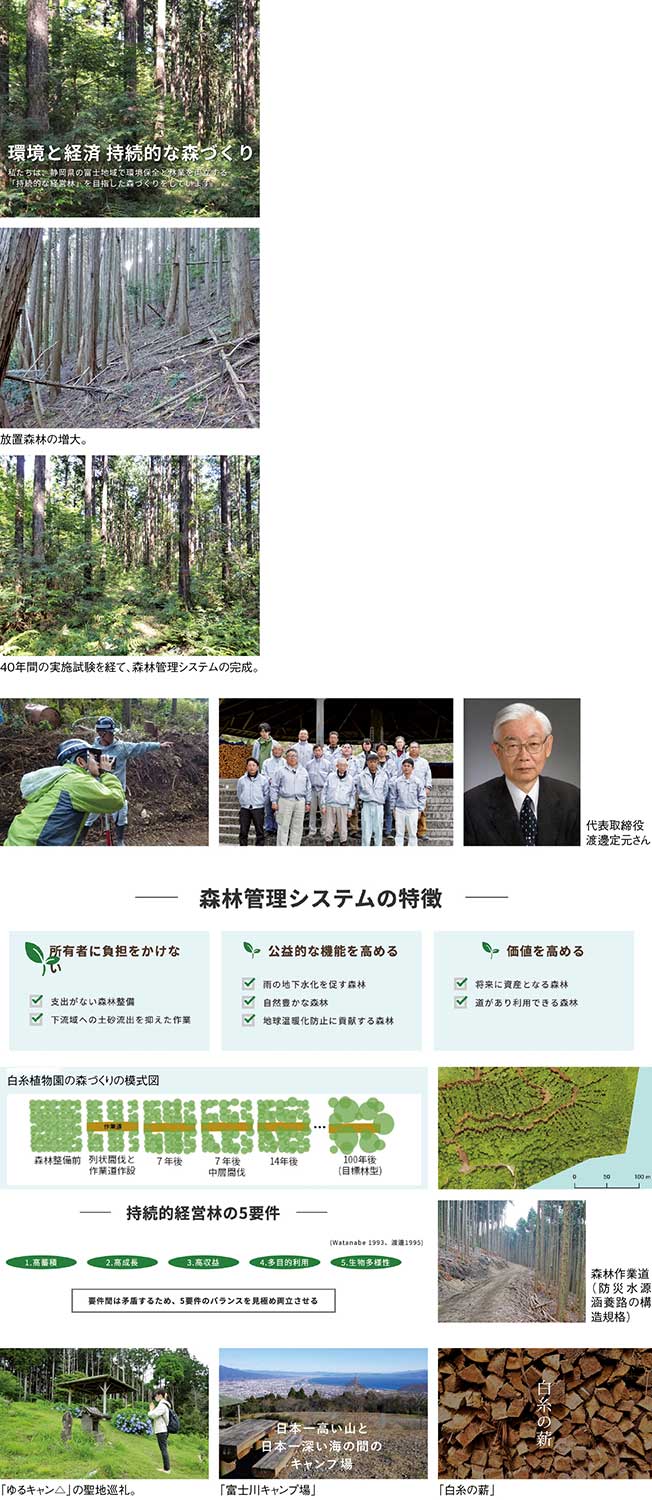

静岡県富士地域で、環境保全と林業を両立し、「持続的な経営林」を目指した森づくりを行っている『株式会社白糸植物園』。代表取締役の渡邊定元さんは、京都議定書を発効させるための国際会議の基調演説で「持続的経営林」を提唱した第一人者。「SDGs」の先駆け人として「自然保護は不足の概念である」と説き、人類と森や植物が共存するための道筋を追求している。「持続的経営林」は、「高蓄積・高成長量・ 高収益。多目的利用・生物多様性の5条件を兼ね備えた経済林である」こと。森林の持つ公益的機能を維持しながら、継続的に森林から収益を得られる森づくりのことだという。同社では、それを実践し、富士山域で数百名の森林所有者と経営委託契約を結び、持続的経営林」づくりを行っている。防災水源涵養路網や中層間伐・同齢択伐林など渡邊さんが40年間の試験を経て完成させた森林管理システムにより、地域ごとの立地条件を配意した森林管理技術を展開。また、林業の六次産業化を目指し、森づくりのために伐採した原木の生産(一次産業)、薪の生産(二次産業)、キャンプ場運営・森林植物園の造成を行っている。「薪販売」事業では、間伐による森林整備の副産物として発生した木を使用。薪にしなければ森林に残置され、自然に分解されるはずだった木を有効活用することで環境にもやさしい。売上は、森林所有者への収益還元のほか、富士地域の森林整備に活用している。また、林業と「キャンプ場経営」を結びつけているのが『白糸植物園』の大きな特長の一つ。「富士川キャンプ場」は、富士山と駿河湾の雄大な眺望が魅力だ。

「キャンプ場運営は、持続的経営林の条件の一つである多目的利用です。機会を提供することで、山や川、湾、町の成り立ちや森の動植物について学び、林業にも興味を持ってもらい、自然と共存共栄するための場にしたいと考えています」

人気アニメ作品「ゆるキャン△」のなでしこがソロキャンプデビューを果たしたキャンプ場として、聖地巡礼に訪れるファンも多い。

(ライター/播磨杏)

「キャンプ場運営は、持続的経営林の条件の一つである多目的利用です。機会を提供することで、山や川、湾、町の成り立ちや森の動植物について学び、林業にも興味を持ってもらい、自然と共存共栄するための場にしたいと考えています」

人気アニメ作品「ゆるキャン△」のなでしこがソロキャンプデビューを果たしたキャンプ場として、聖地巡礼に訪れるファンも多い。

(ライター/播磨杏)

株式会社 白糸植物園

TEL/0544-54-1826

業務用生ごみ堆肥化で効果を発揮

分解促進悪臭塩分を解決する技術

分解促進悪臭塩分を解決する技術

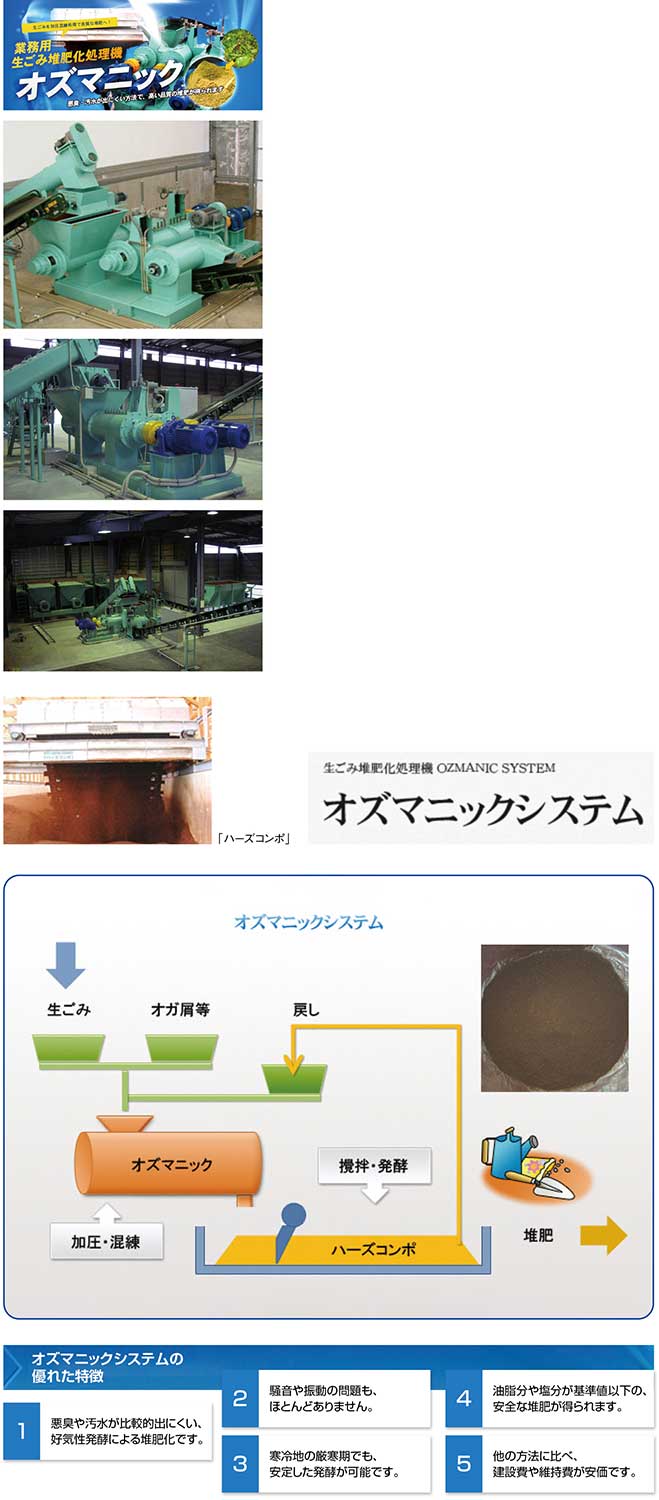

生ごみや畜糞、籾殻、剪定枝、下水汚泥などの有機性廃棄物の堆肥化プラントの設計・製造・販売を手がける『日本システム化研株式会社』の業務用生ごみ堆肥化処理機『オズマニックシステム』が好評だ。代表の井上敏さん自らが発明し特許を取得した「発酵有機肥料の脱臭、脱塩及び分解促進処理方法」をベースに開発されたもので、大規模なインフラ整備をすることなく導入でき、悪臭や汚水も出にくいなどの特長から自治体や農業関係団体、バイオマス資源堆肥化施設など数多くの事業体での導入が加速化している。同システムは、「ホッパー」「オズマニック」「ハーズコンポ」「コンベア類」「制御盤」「付帯設備」で構成。まず、加圧混練装置の『オズマニック』で、生ごみ中の炭水化物(炭素C)を含んだ野菜類とタンパク質(窒素N)や脂肪を含んだ肉類などを混練し、好気性菌が増殖して生ごみを分解するのに適したC/N比に均質化する。加圧混練装置は、生ごみをオガ屑や堆肥などの副資材と混合して水分調整し、摩擦熱で昇温させて好気性発酵に最適な条件を整える。次に攪拌発酵装置「ハーズコンポ」によって発酵槽の処理物を積雪状に堆積させる独自の機能で良好な通気を確保し、悪臭や汚水発生の少ない好気性発酵(酸化分解)を促進する。「ハーズコンポ」には塩分を減らす機能があるため、食品系生ごみの堆肥化にも有効だ。井上さんは、酸素を利用しないで分解する嫌気性菌が悪臭など多くの弊害をもたらし、人力による堆肥原料の切返しなどよって撹拌したり、脱臭装置の設置による経済的負担が生じたりする課題に着目してこのシステムを開発したもので、導入のメリットとして井上さんは、①悪臭や汚水が比較的出にくく、好気性発酵による堆肥化が可能 ②騒音や振動の問題も、ほとんどない ③寒冷地の厳寒期でも安定した発酵が可能 ④油脂分や塩分が基準値以下の安全な堆肥が得られる ⑤他の方法に比べ建設費や維持費を抑制できるなどの点を挙げる。公的事業の要求水準を満たす有機性廃棄物の資源化システムとして、数多くの採用実績があることが優れたその効果を裏づける。

(ライター/斎藤紘)

(ライター/斎藤紘)

日本システム化研 株式会社

TEL/0283-21-4700

Eメール/info@nihonsystemkaken.co.jp

Eメール/info@nihonsystemkaken.co.jp

企業の個性・感性・世界観を重視

直感マーケティングで業績を向上

直感マーケティングで業績を向上

「AI時代においてこそ目に見えない部分をどう企業活動に結びつけるかが業績伸長の鍵になる」

『株式会社オーシャンホールディングス』代表の安部宥志さんが200社超のセールス・マーケティングを支援してきた経験から確信した成功の秘訣だ。目に見えない部分とは、人間の個性、感性、世界観を指し、それを事業・経営に生かす独自メソッド『直感マーケティング』で中堅企業や中小企業の業績向上に貢献している。

「2020年以降、チャットGPTをはじめとする生成AIが一気に普及し、これまで専門家の知識や経験を駆使して何日もかけていた分析作業が誰でも同じように行える時代になりました。つまり数値分析やロジックといった左脳的な領域では差別化が難しくなってきたわけです。一方で、ビジネスの環境にいると、人間の個性、感性、世界観が成否を大きく左右する場面が増えています。お客様が『面白そう』『素敵だな』と感じるのは、経営者や企業に固有の雰囲気や価値観に触れた時です。これこそが人間ならではの右脳的な領域、つまり直解や感性を駆使したマーケティングが求められていると確信したのです」

『直感マーケティング』を発想した経緯をこう説明する安部さんは、2023年12月に米国ロサンゼルスで経営者向けセミナー開催し、『直感マーケティング』について話をしたところ、多くの経営者が共感したという。同社には、「新規顧客が頭打ちになっている」「もっと利益を出したい」「事業がマンネリ化している」などの課題を抱えた多くの企業から相談が寄せられるが、『直感マーケティング』の指導を受けた企業から「直感マーケティングをやってみたら本当に売り上げがグンと上がって驚いた」「データ分析ばかりやってた時よりもお客様との距離がぐっと近くなった」「広告費を83%削減したのに、成約数が倍増した」などといった成功事例が増えているという。

「会社の経営者には、セールスとマーケティング力をバランスよく身に着けることと、差別化ではなく、独自化する事が最高最善の顧客に囲まれる最短ルートと思っています」

(ライター/斎藤紘)

『株式会社オーシャンホールディングス』代表の安部宥志さんが200社超のセールス・マーケティングを支援してきた経験から確信した成功の秘訣だ。目に見えない部分とは、人間の個性、感性、世界観を指し、それを事業・経営に生かす独自メソッド『直感マーケティング』で中堅企業や中小企業の業績向上に貢献している。

「2020年以降、チャットGPTをはじめとする生成AIが一気に普及し、これまで専門家の知識や経験を駆使して何日もかけていた分析作業が誰でも同じように行える時代になりました。つまり数値分析やロジックといった左脳的な領域では差別化が難しくなってきたわけです。一方で、ビジネスの環境にいると、人間の個性、感性、世界観が成否を大きく左右する場面が増えています。お客様が『面白そう』『素敵だな』と感じるのは、経営者や企業に固有の雰囲気や価値観に触れた時です。これこそが人間ならではの右脳的な領域、つまり直解や感性を駆使したマーケティングが求められていると確信したのです」

『直感マーケティング』を発想した経緯をこう説明する安部さんは、2023年12月に米国ロサンゼルスで経営者向けセミナー開催し、『直感マーケティング』について話をしたところ、多くの経営者が共感したという。同社には、「新規顧客が頭打ちになっている」「もっと利益を出したい」「事業がマンネリ化している」などの課題を抱えた多くの企業から相談が寄せられるが、『直感マーケティング』の指導を受けた企業から「直感マーケティングをやってみたら本当に売り上げがグンと上がって驚いた」「データ分析ばかりやってた時よりもお客様との距離がぐっと近くなった」「広告費を83%削減したのに、成約数が倍増した」などといった成功事例が増えているという。

「会社の経営者には、セールスとマーケティング力をバランスよく身に着けることと、差別化ではなく、独自化する事が最高最善の顧客に囲まれる最短ルートと思っています」

(ライター/斎藤紘)

株式会社 オーシャンホールディングス

TEL/03-6823-8710

Eメール/contact@feelingmktg.com

Eメール/contact@feelingmktg.com

中小企業の廃業危機救うコンサル

後継者育成と経営力強化策を提案

後継者育成と経営力強化策を提案

「日本の全企業のうち約336万社、99%以上を占める中小企業が超高齢化が進む中で廃業を余儀なくされるリスクが高まっています。課題解決のための早めの手当が必要です」

こう警鐘を鳴らしているのが中小企業診断士の国家資格を持つ『宮内コンサルタント』代表の宮内博明さんだ。

「経営者の高齢化、後継者不足、事業承継に使える資金不足、大きな税負担などによって経営者が70歳以上の企業約127万社が廃業や倒産の危機に直面するであろうと予測されています。そうなれば、この国は約650万人の雇用が失われる大変な経済的損失を被ることになります」

この問題意識の下、宮内代表が経営コンサルティングで力を入れているのが後継者の育成と経営力の強化だ。

「後継者の育成は、後継者の経営力を磨くためにはどう育成すべきか、後継経営体制にどのように移行させていくかなど事業承継に関する経営課題は多岐に及びます。コンサルティングでは後継者が会社経営をしていく上で必要な株式や事業用資産を引き継がせる財産承継と、権限や責任といった経営者としての地位を引き継がせる経営承継の両方の側面から検討し、経営者が思い描く将来ビジョンの実現を支援します。後継者が決まっている場合はいいのですが、人材不足の場合は人選、育成に時間がかかりますので、経営者が高齢化する前から準備を進めた方がいいでしょう」

経営力の強化は少子高齢化で市場が縮小していく時代の販売戦略であるマーケティング支援が柱。

「市場が縮小し、競争も激しくなっていく中で何を作ったらよいか、どこに売ったらよいか迷っている中小企業が少なくありません。ご相談があれば、商品展開、販売経路、売上、利益の推移など現状の確認から始め、市場の分析、ターゲット市場の見極め、顧客の設定、売上や費用、利益の計画作成、販促プランの作成、行動計画の作成と進め、実行の進捗状況を確認していきます」

中小企業診断士の国家資格のほか、経営学修士MBAの学位に裏付けられた幅広く奥深い知見、製薬会社在籍中の米国とドイツでの実務経験が実効性のある企業経営のリスクマネージメントなどに表出する。

(ライター/斎藤紘)

こう警鐘を鳴らしているのが中小企業診断士の国家資格を持つ『宮内コンサルタント』代表の宮内博明さんだ。

「経営者の高齢化、後継者不足、事業承継に使える資金不足、大きな税負担などによって経営者が70歳以上の企業約127万社が廃業や倒産の危機に直面するであろうと予測されています。そうなれば、この国は約650万人の雇用が失われる大変な経済的損失を被ることになります」

この問題意識の下、宮内代表が経営コンサルティングで力を入れているのが後継者の育成と経営力の強化だ。

「後継者の育成は、後継者の経営力を磨くためにはどう育成すべきか、後継経営体制にどのように移行させていくかなど事業承継に関する経営課題は多岐に及びます。コンサルティングでは後継者が会社経営をしていく上で必要な株式や事業用資産を引き継がせる財産承継と、権限や責任といった経営者としての地位を引き継がせる経営承継の両方の側面から検討し、経営者が思い描く将来ビジョンの実現を支援します。後継者が決まっている場合はいいのですが、人材不足の場合は人選、育成に時間がかかりますので、経営者が高齢化する前から準備を進めた方がいいでしょう」

経営力の強化は少子高齢化で市場が縮小していく時代の販売戦略であるマーケティング支援が柱。

「市場が縮小し、競争も激しくなっていく中で何を作ったらよいか、どこに売ったらよいか迷っている中小企業が少なくありません。ご相談があれば、商品展開、販売経路、売上、利益の推移など現状の確認から始め、市場の分析、ターゲット市場の見極め、顧客の設定、売上や費用、利益の計画作成、販促プランの作成、行動計画の作成と進め、実行の進捗状況を確認していきます」

中小企業診断士の国家資格のほか、経営学修士MBAの学位に裏付けられた幅広く奥深い知見、製薬会社在籍中の米国とドイツでの実務経験が実効性のある企業経営のリスクマネージメントなどに表出する。

(ライター/斎藤紘)

宮内コンサルタント

TEL/090-9290-6930

Eメール/hmiyau@aol.com

Eメール/hmiyau@aol.com

プロの戦略でECを最短成長

店舗運営・拡大をサポート

店舗運営・拡大をサポート

日本は人口の一極集中が進んでおり、過疎化が進む地域を活性化することは難しい。しかし、ECであれば業種や地域に関わらずビジネスを拡大することがECなら可能だ。『株式会社ALL WEB CONSULTING』は、ECコンサルティング、サイト運営支援、SEO対策、SNS運用までワンストップで対応し、ネットショップ運営に悩む多くの企業の売上を伸ばしてきたプロ集団。代表の江守義樹さんは、アパレル販売員時代にMDから販売までの業務を経験し、ネットショップの開設・運営にも携わった。立ち上げから受注・発注の流れ、バックヤード管理まで一通りの知識を身につけ、ゼロからのスタートながら、持ち前の向上心でECのノウハウを習得して売上を伸ばす一方で、ECサイトの制作や運営の悩みをどこに相談してよいのかわからず苦労しているネットショップオーナーや店長が多いことを知り、力になりたいと考えるようになったという。自身の経験やノウハウを活かし、ECサイト運営で悩む人々の立場に寄り添ったコンサルティングを提供している。「ECコンサルティング」は、6ヵ月で売れ続ける仕組みづくりを重視しているのが特長。ビジネス設計からサイト制作、運用体制の最適化までワンストップでサポートし、最短ルートで売上が上がるECサイトを作りあげる。「自走できるようになるのがベスト」という考えのもと、コンサルティング終了後も困らないよう自分で考えて動ける体制の構築を支援する。「サイト運営支援」では、商品登録、販売促進、在庫管理、顧客対応などECサイト運営に関する業務を幅広くサポート。独自の約100項目にも及ぶチェックリストを活用し、売上向上のための提案と実行を行う。また、「SEO対策」では、ターゲットとなるユーザーに焦点を当て、ワードの選定だけでなくユーザーの満足度を考えたサイト構造やコンテンツ、レイアウトなどを改善する徹底した対策を行い、上位表示率95%を実現。これまで培ってきたECの知識やノウハウを活かし、企業の信頼できるパートナーとして事業の発展、売上向上、雇用の創出、地域社会の活性化などをサポートする。

(ライター/彩未)

(ライター/彩未)

株式会社 ALL WEB CONSULTING

TEL/ 03-6276-8654

Eメール/ info@allweb-consulting.co.jp

Eメール/ info@allweb-consulting.co.jp

命名権売買をもっと身近に

広がる新たな支援

広がる新たな支援

「命名権の売買」は、公共施設やスポーツ施設、イベントやプロジェクトなどに名前をつける権利を取引することだ。これまでは、国や自治体、大企業の間でのみ行われ、購入資金は施設の運営費や管理費、利用者サービスの向上のための費用として活用されてきた。命名権を購入した企業は自社名やブランド名を名づけ、莫大な宣伝効果や社会貢献を通じたイメージアップを図っていた。一部の大企業の特権となっていた「命名権の売買」を、中小企業や個人でも気軽に取引できるようにした革新的プラットフォームがある。

2022年に登場した『メイメイ』は、命名権の取引をすべてシステム上で完結させることができる。命名権を販売したい人は、商品やプロジェクトの説明、条件、価格、出品期間などを設定するだけで、簡単に出品できる。購入希望者は、価格や条件を確認し、クリックするだけで購入可能。期間満了後には再出品可能なので、何度でも収益化することができる。トラブルに巻き込まれる心配もなく、フリマ感覚で気軽に取引できるのが特長だ。

近年、YouTuberやインフルエンサー、クリエイターなどの活動が活発になり、個人が影響力を持つ時代が到来している。しかし、個人が安定した活動を続けるためには、継続的な資金調達という大きな課題を抱えていることが多い。キャラクター名や作品名、ハンドル ネームなどの命名権を売買することで、クリエイターが継続的に資金を調達することが可能となった。自分の活動を広めたいクリエイターと特定のプロジェクトを支援したいファンが、これまでよりも密接に関わりながら共に未来を築くための新たな手段となっている。

命名権を通じた「新たな応援のかたち」は、社会貢献にもつながるプラットフォームとして、非常に大きな可能性を秘めている。命名権の売買を通じて、個人や小規模団体の活動がより活発になり、より多くの人々が社会とつながるよう続けていく。

(ライター/彩未)

2022年に登場した『メイメイ』は、命名権の取引をすべてシステム上で完結させることができる。命名権を販売したい人は、商品やプロジェクトの説明、条件、価格、出品期間などを設定するだけで、簡単に出品できる。購入希望者は、価格や条件を確認し、クリックするだけで購入可能。期間満了後には再出品可能なので、何度でも収益化することができる。トラブルに巻き込まれる心配もなく、フリマ感覚で気軽に取引できるのが特長だ。

近年、YouTuberやインフルエンサー、クリエイターなどの活動が活発になり、個人が影響力を持つ時代が到来している。しかし、個人が安定した活動を続けるためには、継続的な資金調達という大きな課題を抱えていることが多い。キャラクター名や作品名、ハンドル ネームなどの命名権を売買することで、クリエイターが継続的に資金を調達することが可能となった。自分の活動を広めたいクリエイターと特定のプロジェクトを支援したいファンが、これまでよりも密接に関わりながら共に未来を築くための新たな手段となっている。

命名権を通じた「新たな応援のかたち」は、社会貢献にもつながるプラットフォームとして、非常に大きな可能性を秘めている。命名権の売買を通じて、個人や小規模団体の活動がより活発になり、より多くの人々が社会とつながるよう続けていく。

(ライター/彩未)

株式会社 めいめい

TEL/ 03-6279-1645

Eメール/ info@mei2ken.com

Instagram/@mei2kencom

Eメール/ info@mei2ken.com

Instagram/@mei2kencom