時代が求める

プロフェッショナル

プロフェッショナル

地中探査で道路陥没のリスク回避に貢献

下水道管による空洞を地中レーダで探査

下水道管による空洞を地中レーダで探査

八潮市の道路陥没を契機に

全国での探査業務が広がる

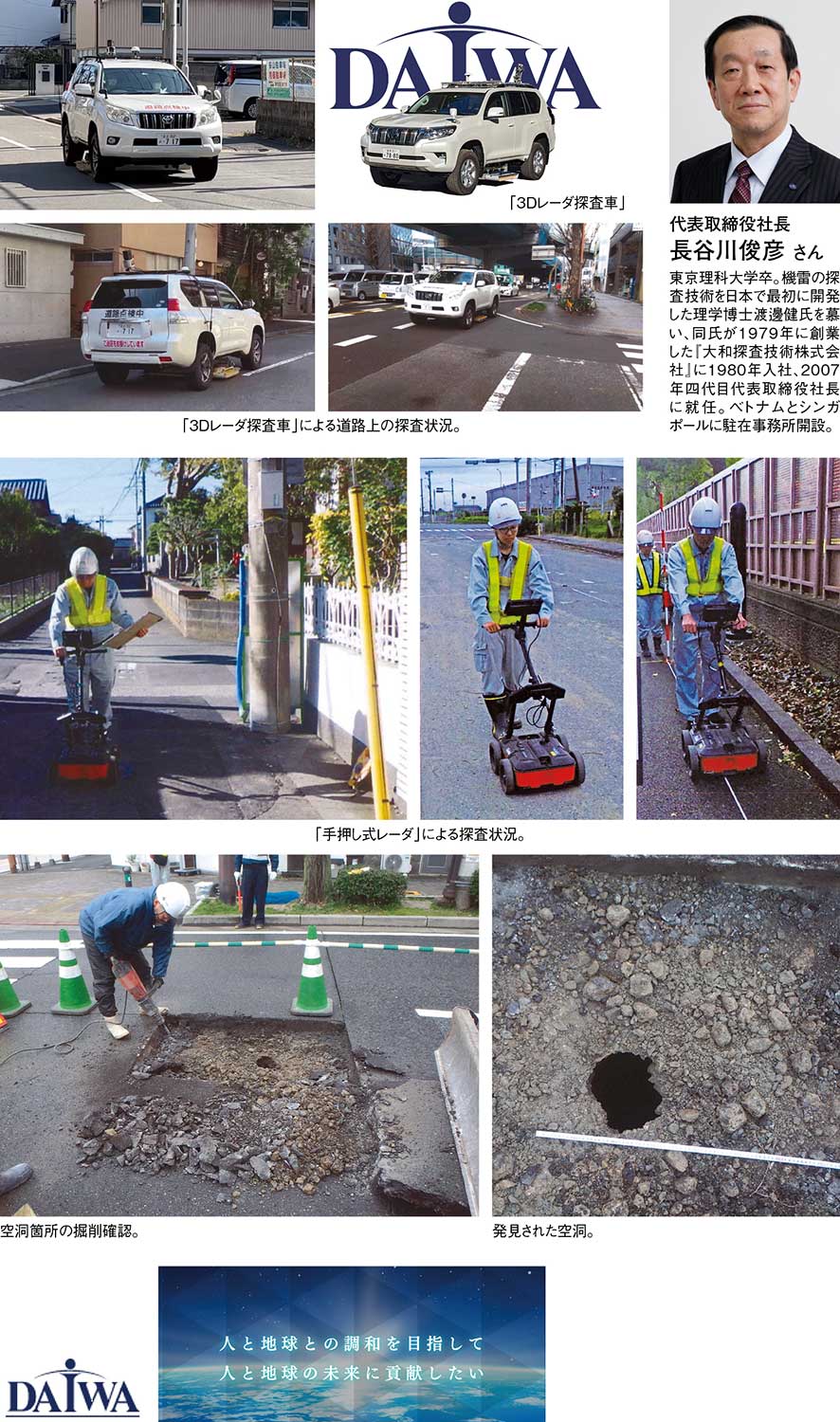

埼玉県八潮市の県道交差点で道路が陥没した事故を受け、国交省の指示による全国の自治体による下水道管一斉調査が進む中、活躍の場が広がっているのが、地表からの地下探査技術も持つ『大和探査技術株式会社』だ。2007年から同社の事業を牽引する代表取締役社長の長谷川俊彦さんは、同社の技術力で安全な社会の実現に貢献していく決意だ。

「鉄筋やコンクリトートでできた下水道管の標準的な耐用年数は50年。研究者によると、汚物を含んだ有機物から発生した硫化水素が空気に触れ、酸化することで生じた硫酸で下水道管に穴が開き、そこに地下水や土砂が侵入して地表との間にできる空洞が拡大することで陥没を引き起こしたと考えられています。すでに下水道管路に起因する道路陥没は、2022年度には全国で2600件発生しています。2032年度には、全国の下水道管の総延長約49万キロのうち約9万キロが設置後50年を超えるといわれ、道路陥没の潜在的リスクが全国に広がるとみられています。空洞探査は喫緊の課題です」

同社が主に担う地中探査は、主に地中レーダを使って地表から行う探査だ。

「空洞探査は、人材不足や予算の関係があるので、どこでもやればいいというものではなく、管路の経年劣化が進んでいる、周辺地盤が弱く陥没のリスクがある、人口が多いなどの条件に照らし、優先地域を決めて実施します。ここで使う地中レーダは、車載型で時速約40キロで走り、送信アンテナから電磁波を地中に放射し、地下の境界面や埋設物からの反射波や回折波などのパターンを処理して地中の状況を探査します。通常使われるアンテナの周波数は、数百MHzから数千MHzの範囲であり、探査対象や目的に応じて適切な周波数を選択しながら作業を進めます」

この方法で空洞の存在が疑われる場合は、さらに人力による「手押し式探査レーダ」で精査し、空洞が確認されれば、国や自治体など発注元の道路管理者に状況を伝える。場合によっては、空洞個所を掘削してカメラや人の目で空洞の大きさや状況などを確認する。

「下水道管の大きさは、直径25㎝のものから8・5mに及ぶものまで様々。大きな下水道管に起因する道路陥没は、社会的影響も大きくなります。当社の技術を道路陥没の防止対策に役立てたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

全国での探査業務が広がる

埼玉県八潮市の県道交差点で道路が陥没した事故を受け、国交省の指示による全国の自治体による下水道管一斉調査が進む中、活躍の場が広がっているのが、地表からの地下探査技術も持つ『大和探査技術株式会社』だ。2007年から同社の事業を牽引する代表取締役社長の長谷川俊彦さんは、同社の技術力で安全な社会の実現に貢献していく決意だ。

「鉄筋やコンクリトートでできた下水道管の標準的な耐用年数は50年。研究者によると、汚物を含んだ有機物から発生した硫化水素が空気に触れ、酸化することで生じた硫酸で下水道管に穴が開き、そこに地下水や土砂が侵入して地表との間にできる空洞が拡大することで陥没を引き起こしたと考えられています。すでに下水道管路に起因する道路陥没は、2022年度には全国で2600件発生しています。2032年度には、全国の下水道管の総延長約49万キロのうち約9万キロが設置後50年を超えるといわれ、道路陥没の潜在的リスクが全国に広がるとみられています。空洞探査は喫緊の課題です」

同社が主に担う地中探査は、主に地中レーダを使って地表から行う探査だ。

「空洞探査は、人材不足や予算の関係があるので、どこでもやればいいというものではなく、管路の経年劣化が進んでいる、周辺地盤が弱く陥没のリスクがある、人口が多いなどの条件に照らし、優先地域を決めて実施します。ここで使う地中レーダは、車載型で時速約40キロで走り、送信アンテナから電磁波を地中に放射し、地下の境界面や埋設物からの反射波や回折波などのパターンを処理して地中の状況を探査します。通常使われるアンテナの周波数は、数百MHzから数千MHzの範囲であり、探査対象や目的に応じて適切な周波数を選択しながら作業を進めます」

この方法で空洞の存在が疑われる場合は、さらに人力による「手押し式探査レーダ」で精査し、空洞が確認されれば、国や自治体など発注元の道路管理者に状況を伝える。場合によっては、空洞個所を掘削してカメラや人の目で空洞の大きさや状況などを確認する。

「下水道管の大きさは、直径25㎝のものから8・5mに及ぶものまで様々。大きな下水道管に起因する道路陥没は、社会的影響も大きくなります。当社の技術を道路陥没の防止対策に役立てたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

大和探査技術 株式会社

TEL/03-5633-8080

畜産業のし尿浄化技術で特許を取得

有用微生物群を利用し処理を効率化

有用微生物群を利用し処理を効率化

新たに筒易型浄化槽も開発

海外での普及活動にも注力

年間3500頭もの豚を出荷する養豚業を営みながら、豚のし尿を浄化し、BOD生物化学的酸素要求量を水質汚濁防止法の排水基準の16分の1、窒素含有量を5分の1まで低減させた技術がある。『野口ファーム』代表の野口昭司さんが日本と中国で特許を取得した「畜産動物の排尿処理方法」。有用微生物群EM菌を利用するもので、2024年には浄化プロセスを簡素化した「筒易型浄化槽」で特許を取得、畜産業の環境改善に取り組んだ功績が評価され、同年12月に日本文化興会の社会文化功労賞を受賞した。

EM菌は、光合成細菌や乳酸菌、酵母など抗酸化物質を産生する有用微生物群。「畜産動物の排尿処理方法」は、空き地に穴を掘り、内側にビニールシートを敷いて2個の処理槽を作り、エアコンプレッサーを設置する。排尿を集めてEM菌と共に第一処理槽に導き、水中エジェクターポンプで攪拌させて尿の初期浄化とEM菌の増殖を進行させ、初期浄化尿を第二処理槽に導いて攪拌させ最終浄化尿を取り出すシステムだ。

一方、「筒易型浄化槽」は、バックホーで深さ1mの土を掘り下げ、周囲に高さ1mの土手を築き、縦20m、横10m、深さ2mの第一槽と、第二槽の縦横10m、深さ2mのブールの原型を造る。これに曝気用のエアーポンプ3台を置く木造のステージと厚さ1・5㎜のポリエチレン製の防水シートの貼り付けと電気工事で完成する。汚泥を1ヶ月に2回第一槽に返送したところ汚泥は完全に消化されたという。建設費は370万円と国が指定する浄化槽に比べて10分の1以下だ。この装置の設置には二人のフィリピンの技術実習生が関わったことから、彼らの体験が今後大いに役立つとして、野口さんは、フィリピンの県庁クラスの機関の責任者に、開発途上国の開発を公的資金で支援する日本のODA政府開発援助を利用して「筒易型浄化槽」の普及に取り組むよう促すODAに係る提案書、ODAが適用された後には技術実習生が指導者として活躍することが期待されると送った。

「最近、茨城県と共同で実施した霞ヶ浦のアオコ除去の実験の過程で発生した画期的な技術的成果があります。すなわち、第二槽に沈殿した汚泥を第一槽に返送することにより、すべての汚泥が完全に消化されたことです。EM菌の効果で、EM菌の偉大さがわかります。一般の洗浄槽では大量に発生する余剰汚泥をセパレーターで分離していますが、その必要がなくなりました。これからも実験を続けて技術を確立していきます」

(ライター/斎藤紘)

海外での普及活動にも注力

年間3500頭もの豚を出荷する養豚業を営みながら、豚のし尿を浄化し、BOD生物化学的酸素要求量を水質汚濁防止法の排水基準の16分の1、窒素含有量を5分の1まで低減させた技術がある。『野口ファーム』代表の野口昭司さんが日本と中国で特許を取得した「畜産動物の排尿処理方法」。有用微生物群EM菌を利用するもので、2024年には浄化プロセスを簡素化した「筒易型浄化槽」で特許を取得、畜産業の環境改善に取り組んだ功績が評価され、同年12月に日本文化興会の社会文化功労賞を受賞した。

EM菌は、光合成細菌や乳酸菌、酵母など抗酸化物質を産生する有用微生物群。「畜産動物の排尿処理方法」は、空き地に穴を掘り、内側にビニールシートを敷いて2個の処理槽を作り、エアコンプレッサーを設置する。排尿を集めてEM菌と共に第一処理槽に導き、水中エジェクターポンプで攪拌させて尿の初期浄化とEM菌の増殖を進行させ、初期浄化尿を第二処理槽に導いて攪拌させ最終浄化尿を取り出すシステムだ。

一方、「筒易型浄化槽」は、バックホーで深さ1mの土を掘り下げ、周囲に高さ1mの土手を築き、縦20m、横10m、深さ2mの第一槽と、第二槽の縦横10m、深さ2mのブールの原型を造る。これに曝気用のエアーポンプ3台を置く木造のステージと厚さ1・5㎜のポリエチレン製の防水シートの貼り付けと電気工事で完成する。汚泥を1ヶ月に2回第一槽に返送したところ汚泥は完全に消化されたという。建設費は370万円と国が指定する浄化槽に比べて10分の1以下だ。この装置の設置には二人のフィリピンの技術実習生が関わったことから、彼らの体験が今後大いに役立つとして、野口さんは、フィリピンの県庁クラスの機関の責任者に、開発途上国の開発を公的資金で支援する日本のODA政府開発援助を利用して「筒易型浄化槽」の普及に取り組むよう促すODAに係る提案書、ODAが適用された後には技術実習生が指導者として活躍することが期待されると送った。

「最近、茨城県と共同で実施した霞ヶ浦のアオコ除去の実験の過程で発生した画期的な技術的成果があります。すなわち、第二槽に沈殿した汚泥を第一槽に返送することにより、すべての汚泥が完全に消化されたことです。EM菌の効果で、EM菌の偉大さがわかります。一般の洗浄槽では大量に発生する余剰汚泥をセパレーターで分離していますが、その必要がなくなりました。これからも実験を続けて技術を確立していきます」

(ライター/斎藤紘)

野口ファーム

FAX/0299-92-3167

不動産の介護福祉分野での活用で実績

アパート経営と比較したメリット指摘

アパート経営と比較したメリット指摘

多くの資格を生かす

賃貸事業の企画なども実施

「社会問題になっている空き地、空き家問題、耕作放棄地問題の解決と不動産の活用を通じて地域のまちおこしに寄与していきたい」

建築士、宅地建物取引士などの国家資格に加え、経済や金融、税制、建築、法律、事業などの知識が求められる不動産コンサルティングマスターの資格を持つ東大卒の『アテナ・パートナーズ株式会社』代表取締役の佐嘉田英樹さんの目下の経営目標だ。その象徴が不動産の介護福祉分野での活用。

「最近15年ほど、相続税対策が必要な地主様を中心に有料老人ホームやグループホームなどの建て貸し事業の提案を行っていました。少子高齢化社会で賃貸物件が供給過剰になる一方、行政が介護福祉分野で力を入れてきたことなどから、独立起業後、この介護福祉施設に着目したのです」

その実践例の一つが障害を持ったお子さんが通う千葉県流山市での児童発達支援センター開設の支援。

「地主様が高齢で農作業が負担となり、安定的な不動産収入を確保したいとのご意向があったことから、納屋があった土地を活用した事例です」

もう一つが神奈川県相模原市の1階が高齢者のデイサービス、2階、3階が障害者のグループホームの開設支援。

「元々月極駐車場として利用してきた地主様が、相続税対策をしたいが、賃貸アパートでは競合物件が多く空室リスクが不安だということから、複合福祉施設を建てました」

佐嘉田さんは、不動産の介護福祉分野での活用のメリットをアパート経営と比較して解説する。

「福祉施設の場合、施設運営事業者を先に見つけて、その事業者の意向に沿ったプランを設計する点がまず異なります。また、その運営事業者に一括して2、30年間借りてもらう長期契約となる点も異なります。加えて、長期一括借り上げのため、空室リスクは基本的にはなく、共用廊下やエレベーターなどの共用部分がないことや入居者の退去時の原状回復工事などがないため、維持管理コストが少ないことなども特長です」

佐嘉田さんはこのほか、賃貸事業の企画計画から、テナントの誘致、設計・施工、資金調達、契約締結サポートも行い、行政機関との協議にも参加しながら、テナントの施設運営事業者向けの開業サポートなども行っている。

(ライター/斎藤紘)

賃貸事業の企画なども実施

「社会問題になっている空き地、空き家問題、耕作放棄地問題の解決と不動産の活用を通じて地域のまちおこしに寄与していきたい」

建築士、宅地建物取引士などの国家資格に加え、経済や金融、税制、建築、法律、事業などの知識が求められる不動産コンサルティングマスターの資格を持つ東大卒の『アテナ・パートナーズ株式会社』代表取締役の佐嘉田英樹さんの目下の経営目標だ。その象徴が不動産の介護福祉分野での活用。

「最近15年ほど、相続税対策が必要な地主様を中心に有料老人ホームやグループホームなどの建て貸し事業の提案を行っていました。少子高齢化社会で賃貸物件が供給過剰になる一方、行政が介護福祉分野で力を入れてきたことなどから、独立起業後、この介護福祉施設に着目したのです」

その実践例の一つが障害を持ったお子さんが通う千葉県流山市での児童発達支援センター開設の支援。

「地主様が高齢で農作業が負担となり、安定的な不動産収入を確保したいとのご意向があったことから、納屋があった土地を活用した事例です」

もう一つが神奈川県相模原市の1階が高齢者のデイサービス、2階、3階が障害者のグループホームの開設支援。

「元々月極駐車場として利用してきた地主様が、相続税対策をしたいが、賃貸アパートでは競合物件が多く空室リスクが不安だということから、複合福祉施設を建てました」

佐嘉田さんは、不動産の介護福祉分野での活用のメリットをアパート経営と比較して解説する。

「福祉施設の場合、施設運営事業者を先に見つけて、その事業者の意向に沿ったプランを設計する点がまず異なります。また、その運営事業者に一括して2、30年間借りてもらう長期契約となる点も異なります。加えて、長期一括借り上げのため、空室リスクは基本的にはなく、共用廊下やエレベーターなどの共用部分がないことや入居者の退去時の原状回復工事などがないため、維持管理コストが少ないことなども特長です」

佐嘉田さんはこのほか、賃貸事業の企画計画から、テナントの誘致、設計・施工、資金調達、契約締結サポートも行い、行政機関との協議にも参加しながら、テナントの施設運営事業者向けの開業サポートなども行っている。

(ライター/斎藤紘)

アテナ・パートナーズ 株式会社

TEL/03-5937-4007

Eメール/info@athena-ptr.co.jp

Eメール/info@athena-ptr.co.jp

建物ごとの設計に光る明確なコンセプト

事業のランド戦略や環境への配慮を重視

事業のランド戦略や環境への配慮を重視

一級建築士の知見フル活用

精緻極める業務のプロセス

「多くの情報に流されることなく、その場所、風土にあったデザイン、環境づくりを追求、一歩一歩丁寧に仕事を続けていきたい」

一級建築士の国家資格を持つ『一尾建築環境設計株式会社』代表の一尾晋示さんが事業に向き合うスタンスだ。設計の対象のウイングは広いことと、それぞれの建物の設計のコンセプトが明確なこと、設計から完工までの周到な対応が特長だ。こうした特長が伝わるのが一尾さんの業務に対する思いだ。

「建物がその地に脚を築けた瞬間から使い手と建物は共に歴史を刻んでいくことになるという信念を基に、お施主様とその土地と共に末永く活き続ける空間、それが私の思い描く建築空間です」

設計の対象は、住居からオフィス・庁舎、学校・教育、研究・研修・交流、文化、スポーツ・レジャー、医療・福祉、ホテル・商業、生産・物流、斎場・宗教、海外などの施設まで多岐にわたる。家具のデザインやテレワーク用のブース、海外での茶室の設置、移動できる建物にも対応する。

各施設の設計コンセプトは明確だ。

「オフィスや工場、店舗、銀行などの設計では、企業のイメージ、ブランド戦略から建築、空間のデザインをトータルで提案し、環境との共存を実現いたします。病院やクリニック、薬局、歯科の設計では、診療科目などに沿った空間デザインをトータルで提案します。住宅の設計では、住み心地だけでなく、オリジナリティーや周辺環境にも配慮した緑あふれる空間をご提案します」

設計から完工までのプロセスは精緻を極める。注文意図の的確な把握、現地調査、予算書の作成から成る「初回相談」、基本構想、基本プランの作成、見積もり概算書提示などの「プレゼンテーション」、工期、設計監理料の相談などの「設計監理契約」、基本設計図を作成する「基本設計」、実施設計図の制作、構造・設備設計など「実施設計」、見積もり査定・調整、施工業者の選定などの「業者選定」、施工図の確認及び承認、施工状態の確認などの「工事監理」、完了検査、引き渡しまで行う「竣工」、通常2年点検と臨時相談に対応する「アフターケア」と周到に進める。

建築設計の現代の潮流を見極め、その先端を行くセンスが光る独創的作品例は枚挙にいとまがなく、設計依頼が後を絶たない。

(ライター/斎藤紘)

精緻極める業務のプロセス

「多くの情報に流されることなく、その場所、風土にあったデザイン、環境づくりを追求、一歩一歩丁寧に仕事を続けていきたい」

一級建築士の国家資格を持つ『一尾建築環境設計株式会社』代表の一尾晋示さんが事業に向き合うスタンスだ。設計の対象のウイングは広いことと、それぞれの建物の設計のコンセプトが明確なこと、設計から完工までの周到な対応が特長だ。こうした特長が伝わるのが一尾さんの業務に対する思いだ。

「建物がその地に脚を築けた瞬間から使い手と建物は共に歴史を刻んでいくことになるという信念を基に、お施主様とその土地と共に末永く活き続ける空間、それが私の思い描く建築空間です」

設計の対象は、住居からオフィス・庁舎、学校・教育、研究・研修・交流、文化、スポーツ・レジャー、医療・福祉、ホテル・商業、生産・物流、斎場・宗教、海外などの施設まで多岐にわたる。家具のデザインやテレワーク用のブース、海外での茶室の設置、移動できる建物にも対応する。

各施設の設計コンセプトは明確だ。

「オフィスや工場、店舗、銀行などの設計では、企業のイメージ、ブランド戦略から建築、空間のデザインをトータルで提案し、環境との共存を実現いたします。病院やクリニック、薬局、歯科の設計では、診療科目などに沿った空間デザインをトータルで提案します。住宅の設計では、住み心地だけでなく、オリジナリティーや周辺環境にも配慮した緑あふれる空間をご提案します」

設計から完工までのプロセスは精緻を極める。注文意図の的確な把握、現地調査、予算書の作成から成る「初回相談」、基本構想、基本プランの作成、見積もり概算書提示などの「プレゼンテーション」、工期、設計監理料の相談などの「設計監理契約」、基本設計図を作成する「基本設計」、実施設計図の制作、構造・設備設計など「実施設計」、見積もり査定・調整、施工業者の選定などの「業者選定」、施工図の確認及び承認、施工状態の確認などの「工事監理」、完了検査、引き渡しまで行う「竣工」、通常2年点検と臨時相談に対応する「アフターケア」と周到に進める。

建築設計の現代の潮流を見極め、その先端を行くセンスが光る独創的作品例は枚挙にいとまがなく、設計依頼が後を絶たない。

(ライター/斎藤紘)

一尾建築環境設計 株式会社

TEL/06-6441-0255

Eメール/ichio@ichio-sekkei.com

Eメール/ichio@ichio-sekkei.com

管理不全の劣化マンションの再生目指す

政府の法改正や隣接地との再開発策に注目

政府の法改正や隣接地との再開発策に注目

建物の老朽化と住人高齢化

建替え等の決議の要件緩和

経年劣化が進むマンションの大規模修繕コンサルティングで多くの管理組合から頼りにされている『株式会社K15建築設計事務所』所長の上村允郎さんは、住人の高齢化とともに管理組合は担い手不足が進み、修繕や建て替えの意思決定や財源確保が難しくなっていると指摘、建て替えを促す法案に向けた国交省や法務省の動向に注目するよう管理組合にアドバイスしている。

国交省の調べでは築40年のマンションは2023年時点で約137万戸ありますが、33年には約274万戸に達する見通しです。建物の老朽化と住人の高齢化という二つの老いに直面しているのです。かつてマンション建設ラッシュがあった東京のある区の1974年築の3階建て分譲マンションは全12戸のうち3戸の住人が亡くなり空き室。建物は劣化しているが、管理組合の総会が開かれたことはなく、管理費を徴収していた組合長が亡くなった後は、息子が後を継いだものの徴収は行われなくなり、修繕費用の積み立て状況も不明という例もあるのです」

こうした深刻な状況からマンションの老朽化は全国的な課題だとして国交省や法務省が法改正に向けて動き出したことに上村さんは注目する。

「区分所有法では建て替えで住民の5分の4、共有部分の変更工事などで4分の3の同意が必要で、決議の際に所在不明の所有者は反対とみなされていました。政府が検討している法改正案は、これら要件を緩和し、例えば建て替えの場合に4分の3や3分の2としたり、耐震不足といった一定の要件を満たす場合にのみ緩和を認めたり、決議に反対とみなされていた不明者を公的機関が関与して決議から除く仕組みにしたり、自治体の指導権限を強めたりすることが検討されている模様で、実現すれば再生の選択肢が広がり、合意形成もしやすくなると思っています」

上村さんはさらに、マンションの戸数を増やして隣接地の住人に区分所有権を付与し、販売収入を増やして建て替えにかかる住民負担を抑えるプロセスで隣接地も巻き込んで再開発する方法についての政府内の検討も管理不全のマンションの再生策として注目に値するとしている。

(ライター/斎藤紘)

建替え等の決議の要件緩和

経年劣化が進むマンションの大規模修繕コンサルティングで多くの管理組合から頼りにされている『株式会社K15建築設計事務所』所長の上村允郎さんは、住人の高齢化とともに管理組合は担い手不足が進み、修繕や建て替えの意思決定や財源確保が難しくなっていると指摘、建て替えを促す法案に向けた国交省や法務省の動向に注目するよう管理組合にアドバイスしている。

国交省の調べでは築40年のマンションは2023年時点で約137万戸ありますが、33年には約274万戸に達する見通しです。建物の老朽化と住人の高齢化という二つの老いに直面しているのです。かつてマンション建設ラッシュがあった東京のある区の1974年築の3階建て分譲マンションは全12戸のうち3戸の住人が亡くなり空き室。建物は劣化しているが、管理組合の総会が開かれたことはなく、管理費を徴収していた組合長が亡くなった後は、息子が後を継いだものの徴収は行われなくなり、修繕費用の積み立て状況も不明という例もあるのです」

こうした深刻な状況からマンションの老朽化は全国的な課題だとして国交省や法務省が法改正に向けて動き出したことに上村さんは注目する。

「区分所有法では建て替えで住民の5分の4、共有部分の変更工事などで4分の3の同意が必要で、決議の際に所在不明の所有者は反対とみなされていました。政府が検討している法改正案は、これら要件を緩和し、例えば建て替えの場合に4分の3や3分の2としたり、耐震不足といった一定の要件を満たす場合にのみ緩和を認めたり、決議に反対とみなされていた不明者を公的機関が関与して決議から除く仕組みにしたり、自治体の指導権限を強めたりすることが検討されている模様で、実現すれば再生の選択肢が広がり、合意形成もしやすくなると思っています」

上村さんはさらに、マンションの戸数を増やして隣接地の住人に区分所有権を付与し、販売収入を増やして建て替えにかかる住民負担を抑えるプロセスで隣接地も巻き込んで再開発する方法についての政府内の検討も管理不全のマンションの再生策として注目に値するとしている。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 K15建築設計事務所

TEL/06-6809-4303

Eメール/k15_kamimura@yahoo.co.jp

Eメール/k15_kamimura@yahoo.co.jp

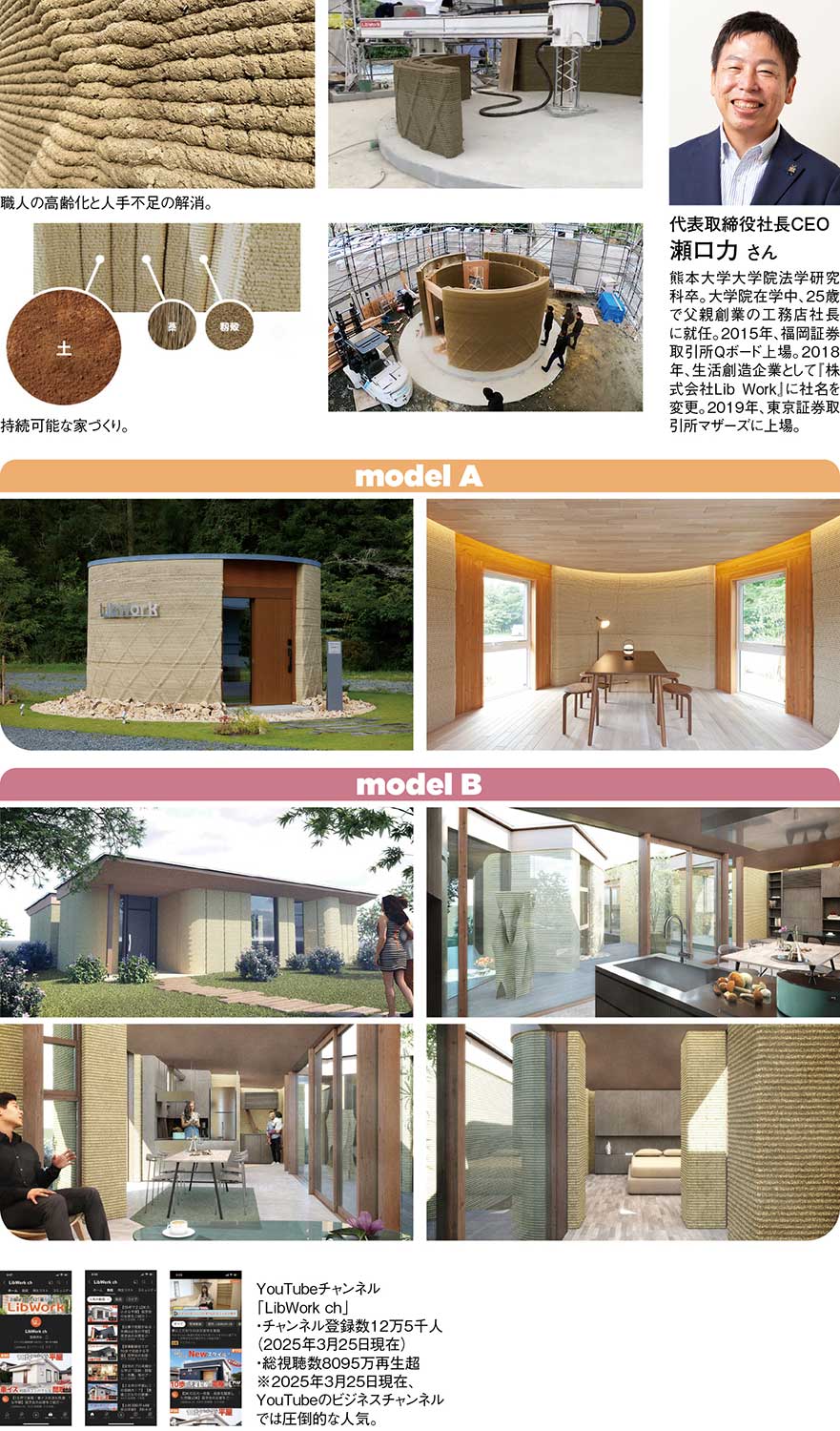

土が主原料の地球にやさしい未来の家実現

FC展開で日本全国への普及目指す

FC展開で日本全国への普及目指す

CO2削減が可能な

3Dプリンターハウス事業

2025年春、熊本県山鹿市に国内初の土を主原料にした約100㎡規模の3Dプリンターハウス『リブアースハウスモデルB』が完成する。この革新的な住宅建築を手掛けるのは、デジタルマーケティングを駆使した戦略で成長を続けるハウステックカンパニーの『株式会社Lib Work』。コンセプトは、サステナブル(持続可能)とIoTを活用した「未来の家」。代表取締役社長CEOの瀬口力さんは、テスラ車が電気自動車で起こしたような革新を住宅業界にも起こしていきたいと意気込む。

外壁の主原料は、自然素材の土にこだわった。原料の約60%に土を使用し、研究開発を重ねて素材の強度を高め、長期優良住宅にも対応する。室内には一般住宅と同様、LDKのほかトイレやバス、居室なども設置。人の手では実現できない高いデザイン性はもちろん、あらゆるものがインターネットにつながるIoT製品も導入する。容易に入手可能な土を主原料とすることで従来の建築に比べて二酸化炭素の排出量を大幅に削減。廃棄物も最小限に抑え、環境にも配慮した。

完成後は、一般販売を開始。

「3Dプリンターといえば、建築コストの安さをイメージしがちですが、まずは富裕層をターゲットに高価格帯で販売します。将来的には量産して低価格で販売できる体制を整えたいと考えています」

高級ヴィラなどの宿泊施設や商業施設としての活用も検討。プリンターの導入支援から使用方法の指導、プリントのためのデータ準備までを工務店や住宅会社に支援するFC事業展開も計画し、日本全国への普及に尽力する。今後は、東南アジアなどへの海外進出のほか、宇宙開発事業者と協業し現地での住宅建築を目指すプロジェクトも進めていく考えだ。

2024年1月には、セカンドオフィス「リブワークラボ」敷地内に、第一弾となる『リブアースハウスモデルA』が完成。建物は、延床面積15㎡の円形平屋建て。外壁の主原料は国産の土で、石灰やわら、もみ殻などを混ぜ合わせている。実験棟としての位置づけで、全国各地から視察に来るなど注目を集めている。

「3Dプリンターによる建築は、人手不足など業界が抱える問題の解決につながります。未来を見据えたイノベーションを起こし、業界の発展に貢献したいと考えています」

(ライター/斎藤紘)

3Dプリンターハウス事業

2025年春、熊本県山鹿市に国内初の土を主原料にした約100㎡規模の3Dプリンターハウス『リブアースハウスモデルB』が完成する。この革新的な住宅建築を手掛けるのは、デジタルマーケティングを駆使した戦略で成長を続けるハウステックカンパニーの『株式会社Lib Work』。コンセプトは、サステナブル(持続可能)とIoTを活用した「未来の家」。代表取締役社長CEOの瀬口力さんは、テスラ車が電気自動車で起こしたような革新を住宅業界にも起こしていきたいと意気込む。

外壁の主原料は、自然素材の土にこだわった。原料の約60%に土を使用し、研究開発を重ねて素材の強度を高め、長期優良住宅にも対応する。室内には一般住宅と同様、LDKのほかトイレやバス、居室なども設置。人の手では実現できない高いデザイン性はもちろん、あらゆるものがインターネットにつながるIoT製品も導入する。容易に入手可能な土を主原料とすることで従来の建築に比べて二酸化炭素の排出量を大幅に削減。廃棄物も最小限に抑え、環境にも配慮した。

完成後は、一般販売を開始。

「3Dプリンターといえば、建築コストの安さをイメージしがちですが、まずは富裕層をターゲットに高価格帯で販売します。将来的には量産して低価格で販売できる体制を整えたいと考えています」

高級ヴィラなどの宿泊施設や商業施設としての活用も検討。プリンターの導入支援から使用方法の指導、プリントのためのデータ準備までを工務店や住宅会社に支援するFC事業展開も計画し、日本全国への普及に尽力する。今後は、東南アジアなどへの海外進出のほか、宇宙開発事業者と協業し現地での住宅建築を目指すプロジェクトも進めていく考えだ。

2024年1月には、セカンドオフィス「リブワークラボ」敷地内に、第一弾となる『リブアースハウスモデルA』が完成。建物は、延床面積15㎡の円形平屋建て。外壁の主原料は国産の土で、石灰やわら、もみ殻などを混ぜ合わせている。実験棟としての位置づけで、全国各地から視察に来るなど注目を集めている。

「3Dプリンターによる建築は、人手不足など業界が抱える問題の解決につながります。未来を見据えたイノベーションを起こし、業界の発展に貢献したいと考えています」

(ライター/斎藤紘)

株式会社 Lib Work

TEL/0120-443-557

証券コード 1431

証券コード 1431

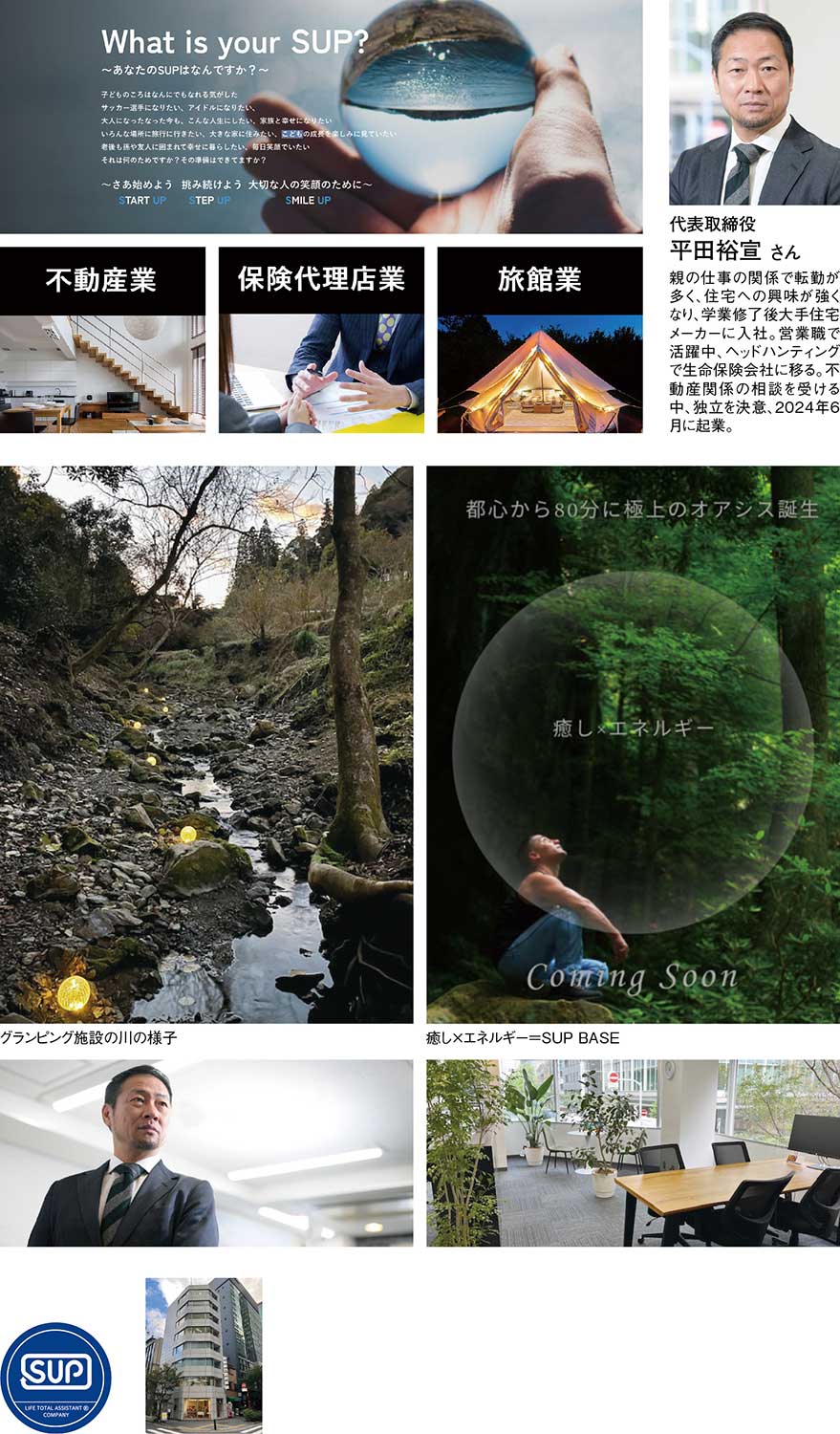

不動産業や保険代理業に光る経験と知見

ユニークなのはグランピングの運営と管理

ユニークなのはグランピングの運営と管理

事業をワンストップで対応

不動産の活用で地域に貢献

「さあ始めよう(STARTUP)」「挑み続けよう(STEPUP)「大切な人の笑顔のために(SMILEUP)」の精神を社名に込めた『株式会社SUP』代表取締役の平田裕宣さんは、ライフトータルアシスタントを標榜し、資産形成と相続事業承継コンサルティングを行うため、保険代理店業、人材派遣・紹介、グランピングの運営・販売など幅広い事業をワンストップで対応する業務スタンスで成長軌道を歩んできた経営者だ。大手住宅メーカーや生命保険会社で培った経験と専門知識が推進力だ。

「大手住宅メーカーの営業職として働いていたのですが、45歳のとき、このまま仕事を続けていても成長はないなと思い始めたところに生命保険会社からヘッドハンティングの打診を頂き、全く違う分野に挑戦することを決めました。生命保険営業では、相続対策時に不動産の整理は外部に依頼しなければならないのです。折角、不動産に関する知識を持っていたため、自分で対応したいという思いが積もり、独立すれば自社でワンストップで手掛けられると、当社の設立に踏み切ったのです」

事業の柱は不動産業、保険代理店業、旅館業。

「不動産業では、お客様の人生における目標や目的に合わせて不動産購入や活用の多彩なプランをご提案します。遠方にある空き家や空き地や相続した不動産の売却の支援も可能です。保険代理店業では、相続や事業承継対策に特化し、顧客のライフステージに合わせた最適な資産形成・承継プランを提供します」

ユニークなのは、旅館業の中で行うグランピングの運営だ。

「もともとキャンプが好きで、60歳になったらグランピングを運営したいと思っていたのです。仕事を通してお客様のお話を伺っていると、山などの土地を持ってはいるものの活用方法が分からないという方が多くいらっしゃいまして、そこで、『グランピングを使用から所有へ』というコンセプトで、グランピングを法人様や小口で個人にしていただき、当社で運営代行を手がけるようになったのです。保険代理店でグランピング運営までを手掛けている会社はほかにないと思います」

利用されないまま放置された不動産を有効活用し、価値を最大化する事業は地域活性化にも貢献する。

(ライター/斎藤紘)

不動産の活用で地域に貢献

「さあ始めよう(STARTUP)」「挑み続けよう(STEPUP)「大切な人の笑顔のために(SMILEUP)」の精神を社名に込めた『株式会社SUP』代表取締役の平田裕宣さんは、ライフトータルアシスタントを標榜し、資産形成と相続事業承継コンサルティングを行うため、保険代理店業、人材派遣・紹介、グランピングの運営・販売など幅広い事業をワンストップで対応する業務スタンスで成長軌道を歩んできた経営者だ。大手住宅メーカーや生命保険会社で培った経験と専門知識が推進力だ。

「大手住宅メーカーの営業職として働いていたのですが、45歳のとき、このまま仕事を続けていても成長はないなと思い始めたところに生命保険会社からヘッドハンティングの打診を頂き、全く違う分野に挑戦することを決めました。生命保険営業では、相続対策時に不動産の整理は外部に依頼しなければならないのです。折角、不動産に関する知識を持っていたため、自分で対応したいという思いが積もり、独立すれば自社でワンストップで手掛けられると、当社の設立に踏み切ったのです」

事業の柱は不動産業、保険代理店業、旅館業。

「不動産業では、お客様の人生における目標や目的に合わせて不動産購入や活用の多彩なプランをご提案します。遠方にある空き家や空き地や相続した不動産の売却の支援も可能です。保険代理店業では、相続や事業承継対策に特化し、顧客のライフステージに合わせた最適な資産形成・承継プランを提供します」

ユニークなのは、旅館業の中で行うグランピングの運営だ。

「もともとキャンプが好きで、60歳になったらグランピングを運営したいと思っていたのです。仕事を通してお客様のお話を伺っていると、山などの土地を持ってはいるものの活用方法が分からないという方が多くいらっしゃいまして、そこで、『グランピングを使用から所有へ』というコンセプトで、グランピングを法人様や小口で個人にしていただき、当社で運営代行を手がけるようになったのです。保険代理店でグランピング運営までを手掛けている会社はほかにないと思います」

利用されないまま放置された不動産を有効活用し、価値を最大化する事業は地域活性化にも貢献する。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 SUP

TEL/03-5542-1175

Eメール/hironobu.hirata@sup2024.com

Eメール/hironobu.hirata@sup2024.com

借地権専門不動産コンサルタントが

借地底地の悩みをスピーディに解決

借地底地の悩みをスピーディに解決

専門知識と豊富な経験活用

不動産の活用や相続対策も

「腕がいいほど使う方の気持ちが形になっていくモノづくり職人と同じように、不動産の仕事も職人として、エンドユーザーが不動産を通じて幸せになる最善の着地点を目指していきます」

『株式会社ユー不動産コンサルタント』代表取締役の脇保雄麻さんが業務で貫くスタンスだ。不動産の有効活用や相続対策などは無論、実力を示すのが貸している土地(底地)や借りている土地(借地)をめぐる困りごとやトラブルを解決に導くコンサルティング。二級建築士や宅地建物取引士、相続対策専門士などの資格に裏付けられた専門知識とメガバンク系不動産会社での実務経験が業務の信頼性を支える。

底地借地については、「借地と底地のお悩み相談窓口」として対応する。親が施設に入居し、空き家となった実家の借地を第三者に売却する方法についての相談対応が、その一例である。脇保さんは、借地権が借地借家法に基づく「建物所有を目的とした土地の賃借権」であり、地主の承諾を得れば第三者への譲渡が可能であることなどを、専門的な視点からアドバイスした。

地主が自由に利用することができない底地については、借地人や投資家、底地買取専門業者への売却方法、借地権の買い戻し方法、地代の値上げ交渉、相続による遺産分割対策など利害関係が複雑にからむ難問を地主、借り手双方が満足する着地点に導いていく。

少子高齢化を背景に終活の大きな課題になっている不動産の相続対策では、トラブルにならない遺産分割の方法から所有資産の相続税納税対策と節税方法、子孫への土地の継承方法、相続しやすい資産に変える方法、相続人がいない場合の土地の扱い方などをアドバイスする。

脇保さんは、不動産をめぐる相談に迅速に対応するだけでなく、相談を予約した人に「底地借地の基礎知識」「問題分析チェックリスト」を無料で進呈している。

「情報過多な時代、何が正しく何が成功法かは知識と経験の差が大きく出るのが不動産業界です。不動産をめぐって地主や借地人が間違った決断をしないために、多くの難題を解決してきた経験を生かしながら、徹底的にサポートしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

不動産の活用や相続対策も

「腕がいいほど使う方の気持ちが形になっていくモノづくり職人と同じように、不動産の仕事も職人として、エンドユーザーが不動産を通じて幸せになる最善の着地点を目指していきます」

『株式会社ユー不動産コンサルタント』代表取締役の脇保雄麻さんが業務で貫くスタンスだ。不動産の有効活用や相続対策などは無論、実力を示すのが貸している土地(底地)や借りている土地(借地)をめぐる困りごとやトラブルを解決に導くコンサルティング。二級建築士や宅地建物取引士、相続対策専門士などの資格に裏付けられた専門知識とメガバンク系不動産会社での実務経験が業務の信頼性を支える。

底地借地については、「借地と底地のお悩み相談窓口」として対応する。親が施設に入居し、空き家となった実家の借地を第三者に売却する方法についての相談対応が、その一例である。脇保さんは、借地権が借地借家法に基づく「建物所有を目的とした土地の賃借権」であり、地主の承諾を得れば第三者への譲渡が可能であることなどを、専門的な視点からアドバイスした。

地主が自由に利用することができない底地については、借地人や投資家、底地買取専門業者への売却方法、借地権の買い戻し方法、地代の値上げ交渉、相続による遺産分割対策など利害関係が複雑にからむ難問を地主、借り手双方が満足する着地点に導いていく。

少子高齢化を背景に終活の大きな課題になっている不動産の相続対策では、トラブルにならない遺産分割の方法から所有資産の相続税納税対策と節税方法、子孫への土地の継承方法、相続しやすい資産に変える方法、相続人がいない場合の土地の扱い方などをアドバイスする。

脇保さんは、不動産をめぐる相談に迅速に対応するだけでなく、相談を予約した人に「底地借地の基礎知識」「問題分析チェックリスト」を無料で進呈している。

「情報過多な時代、何が正しく何が成功法かは知識と経験の差が大きく出るのが不動産業界です。不動産をめぐって地主や借地人が間違った決断をしないために、多くの難題を解決してきた経験を生かしながら、徹底的にサポートしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

株式会社 ユー不動産コンサルタント

TEL/03-5830-7600

Eメール/info@you-rec.co.jp

Eメール/info@you-rec.co.jp