時代が求める

プロフェッショナル

プロフェッショナル

環境分野で業界をリードする脱炭素経営

太陽光パネル再資源化や環境保全に高評価

太陽光パネル再資源化や環境保全に高評価

直感で重要性認識し具現化

事業の持続可能性を最重視

重要性を直感して始めた事業が芽吹き、花を咲かせ、実をつけるサクセスストーリーを絵に描いたような人物がいる。廃棄物処理業を手がける『株式会社宮城衛生環境公社』代表取締役の砂金英輝さん。「SDGs」の最大の課題である脱炭素に関する先進的な取り組みで全国的に注目度を高めている経営者だ。エッセンシャルワークでありながら目立たない静脈産業といわれる廃棄物収集運搬業を動脈産業のように輝かせた功績は大きい。同社の脱炭素経営は、使用済み太陽光パネルリサイクル施設「エコロジーセンター愛子(あやし)」の運営のほか、営業用車両の次世代自動車への変更、ごみ収集車への次世代バイオディーゼル燃料の試用、効率的な収集業務のためのデジタル化によるCO2の削減など多岐にわたる。この実践が高く評価され、環境分野で業界をリードする事業活動を行っている企業を認定する環境省のエコ・ファースト制度で北日本エリアの最初の企業に認定された。この脱炭素への取り組みの発端は砂金さんの直感だった。

「『SDGs』も脱炭素も知識はありませんでしたが、これからの社会で重要性が増すと直感し、脱炭素経営を経営戦略に組み込みました。その際、『SDGs』の17の目標について東京の大学などで学び、社内の会合でも取り上げ、従業員の意識改革を進めました。脱炭素経営を具現化したことで、従業員も誇りを持って業務に向き合うようになりました」

同社への視察、セミナーや講演会への出演依頼も相次ぎ、砂金さんが講演で強調するのが事業の持続可能性だ。

「脱炭素経営に取り組むに当たっては、机上の空論ではなく、何のために行うのかビジョンを明確にした上で、費用対効果を精査し、持続可能性を見極め、着実に実行するプロセスが重要であるとお話しています」

砂金さんは、太陽光パネルリサイクルで出たガラスを活用した新製品開発やパネル撤去後の空き地への人が集まる施設の設置なども構想。さらに生物多様性を重視し、環境省が推進する「ネイチャーポジティブ(自然再興)」への貢献として広瀬川の自然環境保全活動を行っているほか、自然共生サイトに認定された仙台市水道局青下水源涵養林の保全育成への官民連携活動支援により、環境省発行の「自然共生サイトに係る支援証明書(試行版)」を取得した全国初の企業のひとつになった。

(ライター/斎藤紘)

事業の持続可能性を最重視

重要性を直感して始めた事業が芽吹き、花を咲かせ、実をつけるサクセスストーリーを絵に描いたような人物がいる。廃棄物処理業を手がける『株式会社宮城衛生環境公社』代表取締役の砂金英輝さん。「SDGs」の最大の課題である脱炭素に関する先進的な取り組みで全国的に注目度を高めている経営者だ。エッセンシャルワークでありながら目立たない静脈産業といわれる廃棄物収集運搬業を動脈産業のように輝かせた功績は大きい。同社の脱炭素経営は、使用済み太陽光パネルリサイクル施設「エコロジーセンター愛子(あやし)」の運営のほか、営業用車両の次世代自動車への変更、ごみ収集車への次世代バイオディーゼル燃料の試用、効率的な収集業務のためのデジタル化によるCO2の削減など多岐にわたる。この実践が高く評価され、環境分野で業界をリードする事業活動を行っている企業を認定する環境省のエコ・ファースト制度で北日本エリアの最初の企業に認定された。この脱炭素への取り組みの発端は砂金さんの直感だった。

「『SDGs』も脱炭素も知識はありませんでしたが、これからの社会で重要性が増すと直感し、脱炭素経営を経営戦略に組み込みました。その際、『SDGs』の17の目標について東京の大学などで学び、社内の会合でも取り上げ、従業員の意識改革を進めました。脱炭素経営を具現化したことで、従業員も誇りを持って業務に向き合うようになりました」

同社への視察、セミナーや講演会への出演依頼も相次ぎ、砂金さんが講演で強調するのが事業の持続可能性だ。

「脱炭素経営に取り組むに当たっては、机上の空論ではなく、何のために行うのかビジョンを明確にした上で、費用対効果を精査し、持続可能性を見極め、着実に実行するプロセスが重要であるとお話しています」

砂金さんは、太陽光パネルリサイクルで出たガラスを活用した新製品開発やパネル撤去後の空き地への人が集まる施設の設置なども構想。さらに生物多様性を重視し、環境省が推進する「ネイチャーポジティブ(自然再興)」への貢献として広瀬川の自然環境保全活動を行っているほか、自然共生サイトに認定された仙台市水道局青下水源涵養林の保全育成への官民連携活動支援により、環境省発行の「自然共生サイトに係る支援証明書(試行版)」を取得した全国初の企業のひとつになった。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 宮城衛生環境公社

TEL/022-393-2216(代表)

Eメール/mek@miyagi-ek.co.jp

Eメール/mek@miyagi-ek.co.jp

思い出いっぱいの家の解体前に記録に残す

写真撮影や部材リメイクなど三プラン提案

写真撮影や部材リメイクなど三プラン提案

切なさそうな様子から着想

家族の歴史大切にする企画

古くなった家の改築や地域の再開発などで最初に現場に入る解体工事業の建設業許可業者は約6万業者にのぼるが、その中でユニークなサービスで異彩を放っているのが愛知県尾張旭市の『CROSSROAD』代表の磯部謙さんだ。「思い出解体」を標榜し、解体に当たって「思い出を残す3つのプラン」を提案、「住み慣れた家を記録や思い出に残せるなんて素敵」と住んでいた人たちから感謝されている。

「人の歴史と同じように一緒に歩んだ建物にもたくさんの歴史が刻まれています。住み始めたときに感動した家の全体像、はじめて子どもが歩いた廊下、子どもたちの背比べのキズ跡が残る柱、家をしっかり支えてくれた梁、祖父母が日向ぼっこした縁側、家族団らんが楽しかった居間、ステンドグラスが美しかったドアなど、どれも思い出に残るものばかりです。解体業を始めて8年以上経ちますが、解体のたびに切なそうに作業を見守るお客様を見てきました。そんなお客様に、建物と最後の思い出を作っていただいとの思いから始めたの『思い出を残す3つのプラン』のご提案です。その思い出を胸に深く刻み、新しい家で人生の門出を迎えていただきたいと考えています」

「三つのプラン」は、家の内外の思い出のある場所や家族の写真をプロのカメラマンが撮影する「写真撮影プラン」、思い出のある柱や梁などの一部を解体前に確認し、そのまま残す「思い出の部分を残すプラン」、柱や梁などの一部を家具などにリメイクして建て替えた家に取り入れる「リメイクプラン」。「思い出の部分を残すプラン」や「リメイクプラン」では、どんなものをどんな風に残したいのか、依頼主が納得のいくまで事前に打ち合わせして残し方を決めるという。

「リメイクプラン」でこれまで作ったものは、額、写真立て、小物入れ、時計の背面、キーホルダー、トレイ、マグネット、しおり、電気スタンドなど多岐にわたり、その一つひとに思い出が蘇る。

「家が老朽化し、建て替えを考えていた時に、ネットで愛知県に思い出を大切にしてくれる解体屋さんがあることを知り、工事をお願いしました。写真やリメイクアイテムで長年住んだ家がいとおしく感じられました」

依頼主の言葉がこのプランが支持されていることを裏付ける。

(ライター/斎藤紘)

家族の歴史大切にする企画

古くなった家の改築や地域の再開発などで最初に現場に入る解体工事業の建設業許可業者は約6万業者にのぼるが、その中でユニークなサービスで異彩を放っているのが愛知県尾張旭市の『CROSSROAD』代表の磯部謙さんだ。「思い出解体」を標榜し、解体に当たって「思い出を残す3つのプラン」を提案、「住み慣れた家を記録や思い出に残せるなんて素敵」と住んでいた人たちから感謝されている。

「人の歴史と同じように一緒に歩んだ建物にもたくさんの歴史が刻まれています。住み始めたときに感動した家の全体像、はじめて子どもが歩いた廊下、子どもたちの背比べのキズ跡が残る柱、家をしっかり支えてくれた梁、祖父母が日向ぼっこした縁側、家族団らんが楽しかった居間、ステンドグラスが美しかったドアなど、どれも思い出に残るものばかりです。解体業を始めて8年以上経ちますが、解体のたびに切なそうに作業を見守るお客様を見てきました。そんなお客様に、建物と最後の思い出を作っていただいとの思いから始めたの『思い出を残す3つのプラン』のご提案です。その思い出を胸に深く刻み、新しい家で人生の門出を迎えていただきたいと考えています」

「三つのプラン」は、家の内外の思い出のある場所や家族の写真をプロのカメラマンが撮影する「写真撮影プラン」、思い出のある柱や梁などの一部を解体前に確認し、そのまま残す「思い出の部分を残すプラン」、柱や梁などの一部を家具などにリメイクして建て替えた家に取り入れる「リメイクプラン」。「思い出の部分を残すプラン」や「リメイクプラン」では、どんなものをどんな風に残したいのか、依頼主が納得のいくまで事前に打ち合わせして残し方を決めるという。

「リメイクプラン」でこれまで作ったものは、額、写真立て、小物入れ、時計の背面、キーホルダー、トレイ、マグネット、しおり、電気スタンドなど多岐にわたり、その一つひとに思い出が蘇る。

「家が老朽化し、建て替えを考えていた時に、ネットで愛知県に思い出を大切にしてくれる解体屋さんがあることを知り、工事をお願いしました。写真やリメイクアイテムで長年住んだ家がいとおしく感じられました」

依頼主の言葉がこのプランが支持されていることを裏付ける。

(ライター/斎藤紘)

CROSSROAD

TEL/090-9127-9815

Eメール/info@omoidekaitai-crossroad.com

Eメール/info@omoidekaitai-crossroad.com

AIを活用し特許業務のプロセス効率化

特許事務所の創意工夫の活発化を予想

特許事務所の創意工夫の活発化を予想

WIPO加盟国総会に参加

特許の分類など技術進化

近年、AI技術の急速な進展は、弁理士の業務にも少なからぬ影響を与えている。2024年9月、マドリードで開催された「FICPI(国際弁理士同盟)」のオープンフォーラムに参加した『オリーブ国際特許事務所』代表の藤田考晴さんは、世界各国の弁理士たちが「AIと特許業務の融合」について活発に議論している様子を目の当たりにしたという。本コラムでは、AI活用による特許業務のプロセスの効率化と、今後の特許事務所における変化の可能性について藤田さんの考察をお聞きした。

先行技術調査の精度と

スピードの向上

特許業務において欠かせない先行技術調査は、従来、データベースにアクセスして所定の検索式を駆使して検索してきましたが、検索式の設定や多数の文献の篩い分けには専門家の経験と技術的勘に大きく依存していました。しかし現在では、自然言語処理を活用したAIツールにより、膨大な文献の中から関連性の高い文献を短時間で抽出することが可能となり、先行技術調査の助けとなっています。上記の「FICPIフォーラム」でも、多くの特許事務所がこの分野でAI導入を進めていることが報告されました。これにより、出願前の段階でより的確な判断ができ、クライアントに対して迅速かつ戦略的な提案を行うことが可能になります。

コンフリクトチェックの高度化

特許事務所にとって、代理業務における利益相反の有無の確認(いわゆるコンフリクトチェック)は、非常に重要な業務の一つです。これまでは所内データベースをもとに確認するのが一般的でしたが、AIの導入により、技術分野や企業間の関係性を多角的に分析することが可能となり、より精度の高いチェックが行えるようになります。特に、同業他社間の技術分野の微妙な重なりなど、人間だけでは見逃しがちなリスクにも対応できる点は、「FICPIフォーラム」でも注目されていました。

AI導入が促す創意工夫と

事務所文化の変化

AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、特許事務所に新たな創意工夫の機会をもたらします。例えば、AIを活用したクレームのドラフティング支援ツールや、審査官との応答戦略をシミュレーションするシステムなど、独自のツール開発に取り組む事務所も現れ始めています。こうした動きは、従来型の業務から脱却し、知財戦略パートナーとしての付加価値を提供する方向への転換を促すと考えられます。今後は、AIを使いこなす力そのものが、弁理士や特許事務所の競争力を左右する重要な要素となっていくでしょう。

AIは、弁理士の仕事を奪う存在ではなく、私たちの業務をより高次な次元に引き上げるパートナーとなり得ます。今後も、世界の実務家と連携しながら、AIとの共存による新しい特許業務のかたちを模索していきたいと感じたフォーラムでした。

特許の分類など技術進化

近年、AI技術の急速な進展は、弁理士の業務にも少なからぬ影響を与えている。2024年9月、マドリードで開催された「FICPI(国際弁理士同盟)」のオープンフォーラムに参加した『オリーブ国際特許事務所』代表の藤田考晴さんは、世界各国の弁理士たちが「AIと特許業務の融合」について活発に議論している様子を目の当たりにしたという。本コラムでは、AI活用による特許業務のプロセスの効率化と、今後の特許事務所における変化の可能性について藤田さんの考察をお聞きした。

先行技術調査の精度と

スピードの向上

特許業務において欠かせない先行技術調査は、従来、データベースにアクセスして所定の検索式を駆使して検索してきましたが、検索式の設定や多数の文献の篩い分けには専門家の経験と技術的勘に大きく依存していました。しかし現在では、自然言語処理を活用したAIツールにより、膨大な文献の中から関連性の高い文献を短時間で抽出することが可能となり、先行技術調査の助けとなっています。上記の「FICPIフォーラム」でも、多くの特許事務所がこの分野でAI導入を進めていることが報告されました。これにより、出願前の段階でより的確な判断ができ、クライアントに対して迅速かつ戦略的な提案を行うことが可能になります。

コンフリクトチェックの高度化

特許事務所にとって、代理業務における利益相反の有無の確認(いわゆるコンフリクトチェック)は、非常に重要な業務の一つです。これまでは所内データベースをもとに確認するのが一般的でしたが、AIの導入により、技術分野や企業間の関係性を多角的に分析することが可能となり、より精度の高いチェックが行えるようになります。特に、同業他社間の技術分野の微妙な重なりなど、人間だけでは見逃しがちなリスクにも対応できる点は、「FICPIフォーラム」でも注目されていました。

AI導入が促す創意工夫と

事務所文化の変化

AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、特許事務所に新たな創意工夫の機会をもたらします。例えば、AIを活用したクレームのドラフティング支援ツールや、審査官との応答戦略をシミュレーションするシステムなど、独自のツール開発に取り組む事務所も現れ始めています。こうした動きは、従来型の業務から脱却し、知財戦略パートナーとしての付加価値を提供する方向への転換を促すと考えられます。今後は、AIを使いこなす力そのものが、弁理士や特許事務所の競争力を左右する重要な要素となっていくでしょう。

AIは、弁理士の仕事を奪う存在ではなく、私たちの業務をより高次な次元に引き上げるパートナーとなり得ます。今後も、世界の実務家と連携しながら、AIとの共存による新しい特許業務のかたちを模索していきたいと感じたフォーラムでした。

弁理士法人 オリーブ国際特許事務所

TEL/045-640-3253

Eメール/olive@olive-pat.com

Eメール/olive@olive-pat.com

住宅ローンを返済できない場合の選択肢

経験生かし不動産の任意売却を親身に支援

経験生かし不動産の任意売却を親身に支援

デメリットの多い競売回避

全国の不動産の相場を熟知

住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者である金融機関の了承を得て不動産を売却し、その売却代金で残債務を返済する方法を「任意売却」という。「リッチ・マネジメント株式会社」代表の大和田豊さんは、この「任意売却」で多くの債務者を支援し、その後の生活を軌道に乗せてきた「任意売却」のスペシャリストだ。宅地建物取引士の国家資格や、民事執行法や税法、民法などの知識が求められる全国任意売却協会認定任意売却取扱主任者などの資格を持ち、「任意売却」に必要な手続きや全国の不動産相場を熟知しているのが業務の推進力だ。

「住宅ローンを滞納し放置すると、いずれは競売にかけられてしまいます。競売は市場価格よりも大幅に安い金額で売却金額が決まる上に、売却代金は債務の返済にあてられ、債務者が資金を受け取ることはほとんどできません。任意売却はそれを避けるための選択肢といえるでしょう」

こう指摘する大和田さんが強調するのが「任意売却」のメリットだ。

「通常の売却では、事前に住宅ローンを完済しておく、もしくは家を売ったお金で住宅ローンを払い切ることで可能となりますが、ローンを完済できない状態で不動産を売却するには不足分の資金を別途準備する必要があります。なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどを借りたときに不動産に設定された金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、抵当権を抹消するためには住宅ローンの完済が条件となっているからです。しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらうことができます」

創業以来、1100件以上の任意売却に関する相談に対応してきたという大和田さんだが、WEBサイト『できる任売ナビ』を見れば、取り組む業務の全体像がわかる。

「仕事ができなくなり収入が下がったなど思いもよらない形で住宅ローンの返済計画が崩れてしまったという方は少なくないでしょう。当社ではこれまで培ったノウハウや積み上げてきた実績をもとにローン返済で苦しんでいる方に寄り添い、より明るい未来を築けるよう親身にサポートいたしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

全国の不動産の相場を熟知

住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者である金融機関の了承を得て不動産を売却し、その売却代金で残債務を返済する方法を「任意売却」という。「リッチ・マネジメント株式会社」代表の大和田豊さんは、この「任意売却」で多くの債務者を支援し、その後の生活を軌道に乗せてきた「任意売却」のスペシャリストだ。宅地建物取引士の国家資格や、民事執行法や税法、民法などの知識が求められる全国任意売却協会認定任意売却取扱主任者などの資格を持ち、「任意売却」に必要な手続きや全国の不動産相場を熟知しているのが業務の推進力だ。

「住宅ローンを滞納し放置すると、いずれは競売にかけられてしまいます。競売は市場価格よりも大幅に安い金額で売却金額が決まる上に、売却代金は債務の返済にあてられ、債務者が資金を受け取ることはほとんどできません。任意売却はそれを避けるための選択肢といえるでしょう」

こう指摘する大和田さんが強調するのが「任意売却」のメリットだ。

「通常の売却では、事前に住宅ローンを完済しておく、もしくは家を売ったお金で住宅ローンを払い切ることで可能となりますが、ローンを完済できない状態で不動産を売却するには不足分の資金を別途準備する必要があります。なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどを借りたときに不動産に設定された金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、抵当権を抹消するためには住宅ローンの完済が条件となっているからです。しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらうことができます」

創業以来、1100件以上の任意売却に関する相談に対応してきたという大和田さんだが、WEBサイト『できる任売ナビ』を見れば、取り組む業務の全体像がわかる。

「仕事ができなくなり収入が下がったなど思いもよらない形で住宅ローンの返済計画が崩れてしまったという方は少なくないでしょう。当社ではこれまで培ったノウハウや積み上げてきた実績をもとにローン返済で苦しんでいる方に寄り添い、より明るい未来を築けるよう親身にサポートいたしていきたいと思っています」

(ライター/斎藤紘)

できる任売ナビ リッチ・マネジメント 株式会社

TEL/0120-623-575

Eメール/owada@rich-m.com

Eメール/owada@rich-m.com

個人や法人の様々な課題に最善策を提案

目指すのは地域社会になくてはならない存在

目指すのは地域社会になくてはならない存在

経験と知見を活用して支援

要員100人規模に拡大方針

個人・法人を顧客として生命保険14社、損害保険10社の保険商品を取り扱う総合保険代理店『株式会社マル・インシュランス』代表取締役の大久保光さんは、自社サービスのウイングを広げながら、保険業務以外でも様々な活動を通じて地域に貢献している気鋭の経営者だ。

経営面では、自社に税理士を置いたり、M&Aで事業規模を拡大したりと増える仕事に対応できる基盤を整えたほか、助成金の対象にもなる従業員向けのeラーニングでの教育システムなどのサービスも拡充した。加えて、やりたいと思っていた福祉はぐくみ企業年金基金(通称はぐくみ基金)の代理店に認定され、業務の幅がさらに広がった。

「はぐくみ基金は、厚労大臣の認可を受けて設立された企業年金制度です。従業員自身が給与の一部を退職金掛金として拠出するかどうかを選択できる制度です。 拠出した掛金は元本が確保されており、運用益に応じて利息が付与されます。国内大手生命保険会社などに委託して資産運用を行うため、加入者自身が運用面で煩わされることがありません。この代理店になったことで業務に深みが加わりました」

現在、同社のスタッフは40人ほどだが、今後は100人規模にまで拡大することを目指すという。

「保険業界の激しい競争の中で生き残っていくためには、自社が進むべき方向性を決める必要があります。その体制を構築するためには最低100人は必要だという思いがあるのです。SNSを活用した情報発信で企業の姿を見えやすくしたり、新卒採用に関して 独自の奨学金返済制度を整備したりすることも考えいるほか、お客様に心を打つ安心をお届けし続けることができるように、スタッフの精神的、肉体的、家庭的、経済的、社会的な五つの健康づくりを実現するためのサポートも全力で取り組みます 」

地域貢献部分野では、プロ野球独立リーグ「四国アイランドリーグplus」に所属するチーム「徳島インディゴソックス」の共同オーナーになり、経営を支え、応援して、地域を元気にする活動に意欲的に取り組んでいる。

「当社が地域社会になくてはならない存在になりたい」

この思いが、保険業界に飛び込み、生命保険と損害保険のコンサルティング営業で経験を重ねた大久保さんの推進力だ。

(ライター/斎藤紘)

要員100人規模に拡大方針

個人・法人を顧客として生命保険14社、損害保険10社の保険商品を取り扱う総合保険代理店『株式会社マル・インシュランス』代表取締役の大久保光さんは、自社サービスのウイングを広げながら、保険業務以外でも様々な活動を通じて地域に貢献している気鋭の経営者だ。

経営面では、自社に税理士を置いたり、M&Aで事業規模を拡大したりと増える仕事に対応できる基盤を整えたほか、助成金の対象にもなる従業員向けのeラーニングでの教育システムなどのサービスも拡充した。加えて、やりたいと思っていた福祉はぐくみ企業年金基金(通称はぐくみ基金)の代理店に認定され、業務の幅がさらに広がった。

「はぐくみ基金は、厚労大臣の認可を受けて設立された企業年金制度です。従業員自身が給与の一部を退職金掛金として拠出するかどうかを選択できる制度です。 拠出した掛金は元本が確保されており、運用益に応じて利息が付与されます。国内大手生命保険会社などに委託して資産運用を行うため、加入者自身が運用面で煩わされることがありません。この代理店になったことで業務に深みが加わりました」

現在、同社のスタッフは40人ほどだが、今後は100人規模にまで拡大することを目指すという。

「保険業界の激しい競争の中で生き残っていくためには、自社が進むべき方向性を決める必要があります。その体制を構築するためには最低100人は必要だという思いがあるのです。SNSを活用した情報発信で企業の姿を見えやすくしたり、新卒採用に関して 独自の奨学金返済制度を整備したりすることも考えいるほか、お客様に心を打つ安心をお届けし続けることができるように、スタッフの精神的、肉体的、家庭的、経済的、社会的な五つの健康づくりを実現するためのサポートも全力で取り組みます 」

地域貢献部分野では、プロ野球独立リーグ「四国アイランドリーグplus」に所属するチーム「徳島インディゴソックス」の共同オーナーになり、経営を支え、応援して、地域を元気にする活動に意欲的に取り組んでいる。

「当社が地域社会になくてはならない存在になりたい」

この思いが、保険業界に飛び込み、生命保険と損害保険のコンサルティング営業で経験を重ねた大久保さんの推進力だ。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 マル・インシュランス

TEL/088-624-7113

Eメール/info@maru-ins.com

Eメール/info@maru-ins.com

お客様目線に寄り添い

将来を見据えたDX化で企業の変革を導く

将来を見据えたDX化で企業の変革を導く

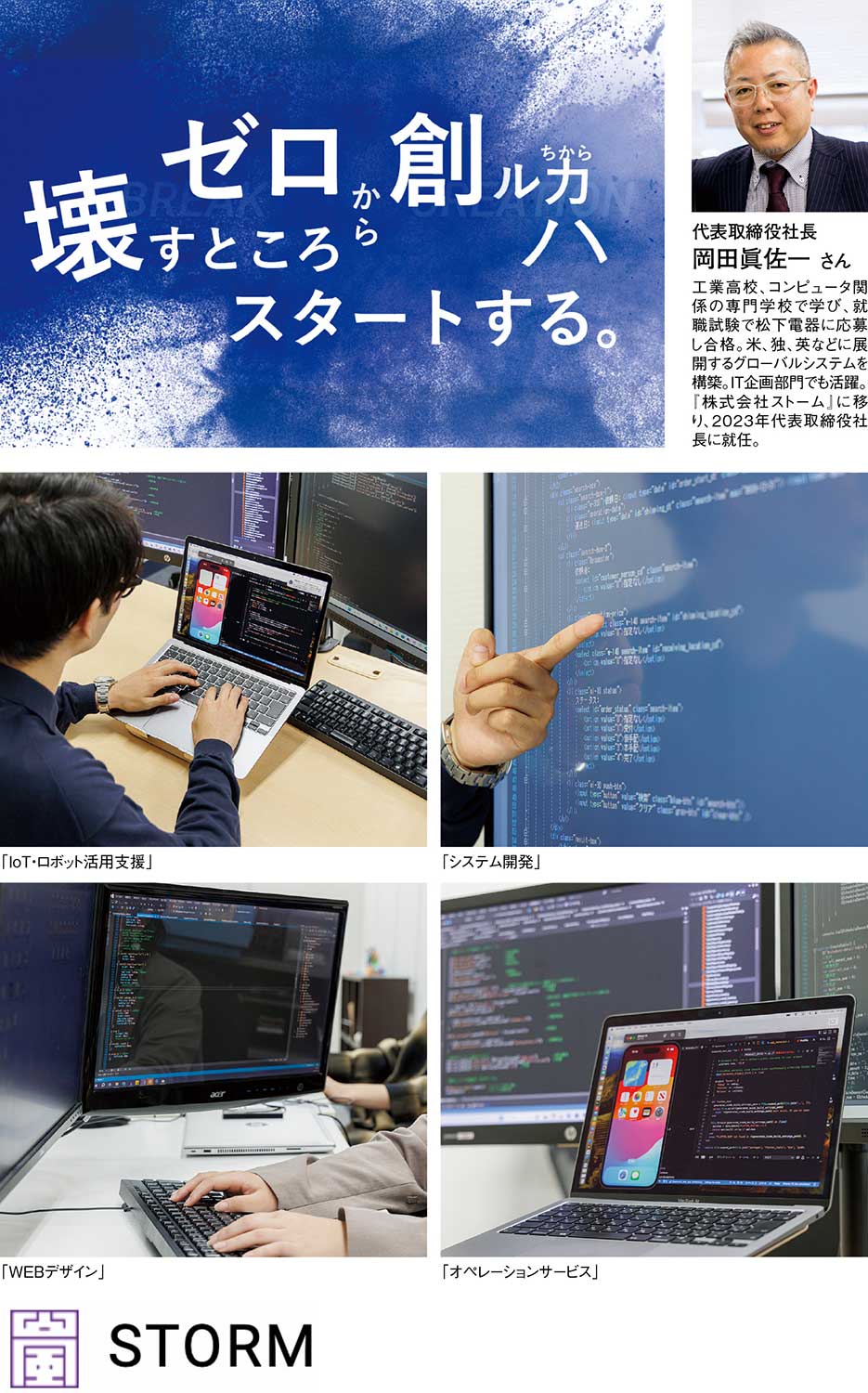

他社と連携しながら

統合的に悩みを解決

システム開発やエンジニア派遣、WEBデザインなどを通して、企業のDX・IT化を支援する『株式会社ストーム』。代表取締役社長の岡田眞佐一さんは、かつて松下電器でグローバルシ ステム構築やIT企画部門での経験を積み、マネジメントや人材育成などに携わってきた。「社会環境の変化に真正面から向き合い、ソフトウェア技術の可能性を追求すること」を信念に、クライアントの課題に寄り添ったソリューションを提供している。

「企業のDX化やIT化が推進される昨今、ITやDX、AIという言葉が独り歩きし、デジタル化を進めなければならないと感じながらも具体的な手順がわからずに戸惑う企業は少なくありません。その企業にとって最適なDX化はそれぞれ違うはずです。お客様の目線に合わせて一緒に考えながら、最適な提案を行います」

企業ごとに抱える課題は異なり、画一的な解決策では対応できない。クライアントの課題をじっくりとヒアリングし、将来を見据えた上でシステムを提案し、最適な解決策を見つけることに力を注ぐ。

岡田さんと共にきめ細やかにサポートするのが、約30名のシステムエンジニアたちだ。同社は、人材育成にも積極的に取り組む。

「システムのプログラミングスキルを学び、2~3年かけて戦力になっていくというのが一般的な流れだと思いますが、弊社ではお客様を理解することに軸を置いています。お客様の仕事の流れ、サービスや製品、課題などを現場で経験しながら学んでいきます。開発のスキルはやれば身につきますが、マニュアルに書かれていないことが多いからこそ、現場で学ぶことが大切なのです」

同社に入社するエンジニアは、未経験も多い。そうした人材でもクライアントとの打ち合わせに同席させ、実際の業務内容や環境、人の動きを学ぶ機会を提供している。工場などの現場を訪れ、実際に作業の流れを見ながら学ぶことで、単なるシステム開発ではなく、クライアントの本質的な課題を理解できるエンジニアを育成している。

「弊社は、システム開発だけでなく、ブランディングやAI活用、クラウド環境の整備などが専門の企業とスキームを組んでいます。今、DX化はスピード感を求められているので、他社とも連携しながらシステム開発の枠を越えて総合的にお客様のニーズにお応えしていきます」(ライター/彩未)

統合的に悩みを解決

システム開発やエンジニア派遣、WEBデザインなどを通して、企業のDX・IT化を支援する『株式会社ストーム』。代表取締役社長の岡田眞佐一さんは、かつて松下電器でグローバルシ ステム構築やIT企画部門での経験を積み、マネジメントや人材育成などに携わってきた。「社会環境の変化に真正面から向き合い、ソフトウェア技術の可能性を追求すること」を信念に、クライアントの課題に寄り添ったソリューションを提供している。

「企業のDX化やIT化が推進される昨今、ITやDX、AIという言葉が独り歩きし、デジタル化を進めなければならないと感じながらも具体的な手順がわからずに戸惑う企業は少なくありません。その企業にとって最適なDX化はそれぞれ違うはずです。お客様の目線に合わせて一緒に考えながら、最適な提案を行います」

企業ごとに抱える課題は異なり、画一的な解決策では対応できない。クライアントの課題をじっくりとヒアリングし、将来を見据えた上でシステムを提案し、最適な解決策を見つけることに力を注ぐ。

岡田さんと共にきめ細やかにサポートするのが、約30名のシステムエンジニアたちだ。同社は、人材育成にも積極的に取り組む。

「システムのプログラミングスキルを学び、2~3年かけて戦力になっていくというのが一般的な流れだと思いますが、弊社ではお客様を理解することに軸を置いています。お客様の仕事の流れ、サービスや製品、課題などを現場で経験しながら学んでいきます。開発のスキルはやれば身につきますが、マニュアルに書かれていないことが多いからこそ、現場で学ぶことが大切なのです」

同社に入社するエンジニアは、未経験も多い。そうした人材でもクライアントとの打ち合わせに同席させ、実際の業務内容や環境、人の動きを学ぶ機会を提供している。工場などの現場を訪れ、実際に作業の流れを見ながら学ぶことで、単なるシステム開発ではなく、クライアントの本質的な課題を理解できるエンジニアを育成している。

「弊社は、システム開発だけでなく、ブランディングやAI活用、クラウド環境の整備などが専門の企業とスキームを組んでいます。今、DX化はスピード感を求められているので、他社とも連携しながらシステム開発の枠を越えて総合的にお客様のニーズにお応えしていきます」(ライター/彩未)

株式会社 ストーム

TEL/06-6355-3310

Eメール/m.okada@storm-jp.com

Eメール/m.okada@storm-jp.com

マネジメントコンサルなどの経験生かし

様々な業種の課題を見極め改善策を支援

様々な業種の課題を見極め改善策を支援

実力を示す業務の幅広さ

豊かな未来の創造が目標

「モノと人、コトと人、情報と人を横並びのレイアウトでつなぎ、豊かな未来を創造する」

豊かな未来へつなげる総合代理店を標榜する『S.A.C株式会社』代表取締役の山本裕之さんの経営理念だ。前職時代にマネジメントコンサルティングなどを手がけた経験や様々な心理カウンセラーの資格を生かした業務のウイングは総合代理店驚くほど幅広く、支援対象は事業者、消費者、政党、地域社会まで広がる。その幅広さがわかるのが事業内容だ。コンサートやスポーツイベントなど企画運営から通信および電話サービスの申し込み取次 コールセンター業、まちおこし事業、ファッション雑貨品や化粧品、食料品の製造、販売、輸出入事業、アプリケーションソフトウェアの企画制作運営、労働者派遣事業、住宅ローンや不動産に関する助言などまでカバーする。これまで手がけた美容院のポータルサイトの改善、建築資材会社の一枚板のオンライン販売、洋室の普及で重要が減っている欄間の現代風欄間へのリプランディング。北海道産の野菜を市場に出荷するA品を含め、捨てていた野菜をリブランディングして、大阪を拠点に卸売りをし、北海道の食糧需給率200%を本州に展開していく、京都や亀岡、大阪・箕面の米農家と販売先とのマッチング、政党を問わず選挙対策の戦略提案などはその一端。加えて吹田市商工会議所青年部で地域のイベントの企画やスポーツ大会の誘致などまちづくり事業にも取り組んでいる。さらに自社では消費者や事業者向けの商材の販売まで行っている。

多様な取り組みにかけるモチベーションや行動力の源泉は前職時代の経験の豊かさだ。コンタクトセンターの運営や研修事業などを行う会社で通信や美容業界などのマネジメントコンサルティングに従事し、マーケティングや業界知識を身に付け、研修も手掛けた。その後、人材・販促領域のマッチングプラットフォームを展開する大手企業に転職し、広告営業や編集に携わった。30代からは起業と副業を通じて収支計算など事業運営に必要なスキルを習得した。

こうしたキャリアから導きだした信念がある。

「私たち自身や社会が抱える問題を解決するためには、ネガティブをポジティブに変えていく挑戦が必要。このネガティブこそが挑戦へのエネルギーとなり、私たちの明るい未来を引き寄せてくれるのです。ただ前向きに。明日また「生きたい」と思える世界をつくっていきます」

(ライター/斎藤紘)

豊かな未来の創造が目標

「モノと人、コトと人、情報と人を横並びのレイアウトでつなぎ、豊かな未来を創造する」

豊かな未来へつなげる総合代理店を標榜する『S.A.C株式会社』代表取締役の山本裕之さんの経営理念だ。前職時代にマネジメントコンサルティングなどを手がけた経験や様々な心理カウンセラーの資格を生かした業務のウイングは総合代理店驚くほど幅広く、支援対象は事業者、消費者、政党、地域社会まで広がる。その幅広さがわかるのが事業内容だ。コンサートやスポーツイベントなど企画運営から通信および電話サービスの申し込み取次 コールセンター業、まちおこし事業、ファッション雑貨品や化粧品、食料品の製造、販売、輸出入事業、アプリケーションソフトウェアの企画制作運営、労働者派遣事業、住宅ローンや不動産に関する助言などまでカバーする。これまで手がけた美容院のポータルサイトの改善、建築資材会社の一枚板のオンライン販売、洋室の普及で重要が減っている欄間の現代風欄間へのリプランディング。北海道産の野菜を市場に出荷するA品を含め、捨てていた野菜をリブランディングして、大阪を拠点に卸売りをし、北海道の食糧需給率200%を本州に展開していく、京都や亀岡、大阪・箕面の米農家と販売先とのマッチング、政党を問わず選挙対策の戦略提案などはその一端。加えて吹田市商工会議所青年部で地域のイベントの企画やスポーツ大会の誘致などまちづくり事業にも取り組んでいる。さらに自社では消費者や事業者向けの商材の販売まで行っている。

多様な取り組みにかけるモチベーションや行動力の源泉は前職時代の経験の豊かさだ。コンタクトセンターの運営や研修事業などを行う会社で通信や美容業界などのマネジメントコンサルティングに従事し、マーケティングや業界知識を身に付け、研修も手掛けた。その後、人材・販促領域のマッチングプラットフォームを展開する大手企業に転職し、広告営業や編集に携わった。30代からは起業と副業を通じて収支計算など事業運営に必要なスキルを習得した。

こうしたキャリアから導きだした信念がある。

「私たち自身や社会が抱える問題を解決するためには、ネガティブをポジティブに変えていく挑戦が必要。このネガティブこそが挑戦へのエネルギーとなり、私たちの明るい未来を引き寄せてくれるのです。ただ前向きに。明日また「生きたい」と思える世界をつくっていきます」

(ライター/斎藤紘)

S.A.C 株式会社

TEL/06-7163-2650 090-4278-6779

Eメール/contact@sac-atman.com

Eメール/contact@sac-atman.com

厳しい経営環境にある運送業に救いの手

トラックのリースバックで資金繰り改善

トラックのリースバックで資金繰り改善

金融機関などでの経験活用

運送業向け技術開発も実行

少子高齢化や長時間労働規制による人手不足、燃料費の高騰など厳しい経営環境が原因で道路貨物運送業の2024年の倒産件数が374件と過去最高水準を記録する中、財務改善と収益向上のサポートで実力を示しているのが『株式会社NOZAWA』代表取締役の野澤靖久さんだ。大手金融機関、資産運用や車両リースを手がける経営コンサルティング会社で企業の経営課題の解決に取り組んできた経験と専門知識が業務の信頼性を支える基盤だ。

「人手不足や燃料費の高騰に加え、トラックドライバーの時間外労働時間の上限が設定されたことによって生じる2024年問題の運送業に与える影響は大きいといわざるを得ません。輸送能力が低下して売り上げや利益が減少する可能性がありますし、時間外割り増し賃金が引き上がることによって人件費が増加して利益率が圧迫される可能性があり、運送会社は苦労されています。当社は運送会社のこうした窮状に向き合い、支援に力を入れてきました」

支援の決め手の一つがトラックリースバックを利用した経営支援だ。

「リースバックとは、第三者に所有資産を売却すると同時に賃借する取引方法のことです。これを運送業に当てはめたのが、トラックリースバックです。保有するトラックをリース会社に売り、リース会社と賃貸契約を結んで、売ったトラックを使い続ける方法です。この方法によるメリットは、トラックの売却で資金繰りの改善に繋がること、トラック運用にかかる費用がリース料に一本化され、平準化されるのでコスト管理がしやすくなること、リースにかかる費用は経費として計上できるため節税対策に繋がること、 メンテナンス込みのリースの場合、定期点検や車検にかかる経費費が不要になることなどを挙げることがでます」

また、運行コスト削減や環境にも配慮した運行を可能にするディーゼルエンジン用の尿素水「AdBlue」を安価で提供するほか、GPSを活用した車両運行管理システムを提供している。

野澤さんは、運送業の成長の根幹となる販路の拡大や顧客基盤の構築も支援するが、運送業のための技術開発にも取り組む。

(ライター/斎藤紘)

運送業向け技術開発も実行

少子高齢化や長時間労働規制による人手不足、燃料費の高騰など厳しい経営環境が原因で道路貨物運送業の2024年の倒産件数が374件と過去最高水準を記録する中、財務改善と収益向上のサポートで実力を示しているのが『株式会社NOZAWA』代表取締役の野澤靖久さんだ。大手金融機関、資産運用や車両リースを手がける経営コンサルティング会社で企業の経営課題の解決に取り組んできた経験と専門知識が業務の信頼性を支える基盤だ。

「人手不足や燃料費の高騰に加え、トラックドライバーの時間外労働時間の上限が設定されたことによって生じる2024年問題の運送業に与える影響は大きいといわざるを得ません。輸送能力が低下して売り上げや利益が減少する可能性がありますし、時間外割り増し賃金が引き上がることによって人件費が増加して利益率が圧迫される可能性があり、運送会社は苦労されています。当社は運送会社のこうした窮状に向き合い、支援に力を入れてきました」

支援の決め手の一つがトラックリースバックを利用した経営支援だ。

「リースバックとは、第三者に所有資産を売却すると同時に賃借する取引方法のことです。これを運送業に当てはめたのが、トラックリースバックです。保有するトラックをリース会社に売り、リース会社と賃貸契約を結んで、売ったトラックを使い続ける方法です。この方法によるメリットは、トラックの売却で資金繰りの改善に繋がること、トラック運用にかかる費用がリース料に一本化され、平準化されるのでコスト管理がしやすくなること、リースにかかる費用は経費として計上できるため節税対策に繋がること、 メンテナンス込みのリースの場合、定期点検や車検にかかる経費費が不要になることなどを挙げることがでます」

また、運行コスト削減や環境にも配慮した運行を可能にするディーゼルエンジン用の尿素水「AdBlue」を安価で提供するほか、GPSを活用した車両運行管理システムを提供している。

野澤さんは、運送業の成長の根幹となる販路の拡大や顧客基盤の構築も支援するが、運送業のための技術開発にも取り組む。

(ライター/斎藤紘)

株式会社 NOZAWA

TEL/090-8729-0835

Eメール/info@nozawa-corp.com

Eメール/info@nozawa-corp.com